В современных условиях усиливающейся динамичности и неопределенности внешней среды одним из самых актуальных направлений прикладных и фундаментальных исследований становится необходимость разработки научно обоснованных стратегий интернационализации предприятия на мезо-, микро- и макроуровне, а также и постоянное совершенствование процесса стратегического управления. Указанная проблема приобретает неповторимую целесообразность в период современного кризиса и увеличивающихся тенденций к смене господствующих школ экономической мысли. Последнее объясняется существенной трансформацией условий хозяйствования, в том числе глобализацией и ускоренными темпами технологического прогресса, а также синтезом и взаимопроникновением друг в друга идей всевозможных сфер знаний.

Целью настоящей статьи является раскрытие особенностей современных подходов к созданию стратегии интернационализации предприятия. Для ее выполнения подвергнуты анализу и установлены ключевые особенности создания стратегий в контексте экономических теорий — институциональной, неоклассической и эволюционной.

Большинство исследований, касающихся вопросов стратегического управления, базируются на положения, разработанные неоклассической экономической школой. Созданные с позиций данной школы стратегии обращены на достижение максимального дохода и увеличение экономической результативности хозяйственной деятельности, базируются на рациональный индивидуализм и предполагают минимуму вмешательства в деятельность предприятий со стороны государства. Однако современные реалии, в том числе, наличие правил и норм поведения в обществе, деятельность социальных институтов, отмечаемые этнокультурные различия между странами и отдельными людьми обосновали необходимость введения существенных изменений и дополнений в неоклассическую экономическую школу. Результат выражается в разработке новых направлений, таких как неоинституционализм.

Значительное воздействие на развитие теоретических разработок современных стратегий оказала институциональная экономическая школа, прежде всего, содействуя усилению влияния государства в деятельность хозяйствующих субъектов, повышению значимости социальной сферы и применению идей смежных наук. С позиций данной школы при стратегическом управлении возникла необходимость учитывать тот факт, что имеющиеся институциональные условия ограничивают свободу индивидуального выбора и значительно снижают возможность спрогнозировать действия индивида. Совместно с использованием междисциплинарного подхода это дает возможность разрабатывать стратегии, которые в большей степени адекватны требованиям динамично меняющейся внешней среды и психологическим особенностям исполнителей стратегических планов.

На сегодняшний день на управление по стратегическим позициям активно влияет еще одна современная экономическая школа — эволюционная, которая предполагает возможность случайных ошибок в процессе создания стратегии, значительную роль регулирования государством. Основную цель данная экономическая школа видит не в повышении экономической результативности деятельности организации, а способность адаптации к изменениям внешней среды. Стратегии, созданные с позиций данной школы, являются гибкими, динамичными и направлены на вырабатывание инновационных идей, дозволяющих приспособится к внешней среде.

Использование нового институционального подхода помогает лучше понимать различия в стратегическом поведении предприятий. Под институтами в данном подходе понимают правила игры или, более формально, сформированные ограничения, которые регулируют взаимоотношения в обществе и ограничивают выбор. Главным предназначением данных институтов является регулирование поведения индивидов. Институциональную среду рассматривают как совокупность социальных, политических и экономических факторов, воздействующих на деятельность хозяйствующего субъекта, которые создают базис для производства, распределения и обмена. Институты должны уменьшать неопределенность во внешней среде, создавать порядок, определять рамки, в которых должна воплощаться деятельность хозяйствующего субъекта.

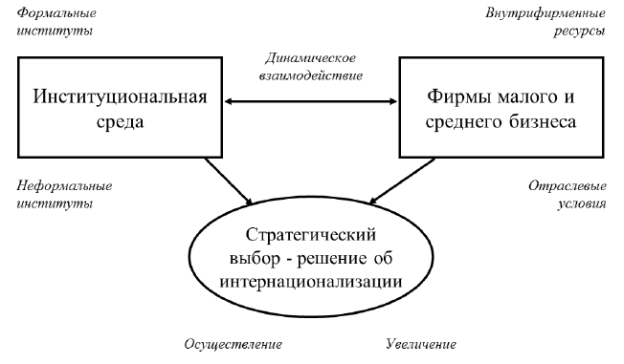

Таким образом, институциональный подход рассматривает стратегический выбор хозяйствующего субъекта как результат взаимодействия между институтами и хозяйствующими субъектами. Стратегический выбор в отношении интернационализации хозяйствующего субъекта можно назвать результатом влияния неформальных и формальных институтов, с которым встречается хозяйствующий субъект и который принимают во внимание руководители при утверждении стратегических решений.

Модель стратегического выбора условно представлена на рисунке, где интернационализацию рассматриваем как реакцию хозяйствующего субъекта на барьеры и стимулы, появляющиеся в среде, препятствующие или способствующие утверждению решения об интернационализации.

Институциональную среду необходимо учитывать в развитии субъектов экономики, поскольку хозяйствующие субъекты «встроены» в нее и находятся под ее влиянием. Оценку стратегического поведения хозяйствующего субъекта необходимо проводить с учетом того контекста, в котором хозяйствующий субъект осуществляет свою деятельность. Из этого следует, что и решение об интернационализации надо исследовать, учитывая факторы институциональной среды страны деятельности хозяйствующего субъекта. В этой связи институциональный подход крайне полезен и представляет собой теоретическую основу, позволяющую глубже изучить интернационализацию хозяйствующих субъектов.

Рис. 1. Модель стратегического выбора

Учитывая основные положения указанных экономических1 теорий, основные особенности современных подходов при создании стратегий интернационализации предприятия таковы:

– обосновать целесообразность применения логического и качественного анализа, так как большая часть экономико-математических моделей не могут учесть все факторы, воздействующие на развитие различных хозяйствующих субъектов;

– отойти от четко регламентированной стратегии на всех уровнях управления и создать несколько сценариев развития хозяйствующих субъектов;

– развитие теоретической базы, касающейся вопросов стратегического управления на макроуровне;

– пересмотр основных практических и теоретических подходов к осуществлению стратегического управления в кризисных условиях.

Представляется возможным рекомендовать высшему менеджменту российских хозяйствующих субъектов, планирующих реализовать стратегию интернационализации, учитывать специфику выхода российских хозяйствующих субъектов на внешние рынки и разрабатывать стратегии интернационализации, уделяя должное внимание не только факторам экономического, культурного, политического и географического действия, но и факторам, обусловливающим возможности, которые предоставляют внешние рынки.

Литература:

- Закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99 № 160-ФЗ (ред. от 29.04.2008).

- Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 09.10.92 № 3617–1 (ред. от 18.07.2011).

- Закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 11.07.2011).

- Закон «О таможенном тарифе» от 21.05.93 5003–1 (ред. от 08.12.2010)

- Закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.10 311-ФЗ (ред. от 11.07.2011)

- Аннушкина О. Е. Стратегия интернационализации как источник инновационного развития российских компаний// Материалы научной конференции «Инновационное развитие России. Национальные задачи и мировые тенденции», том 2, 2014 — М.: МАКС ПРЕСС, 2014–0.37 п.л.

- Хамел Г. Конкурируя за будущее: Создание рынков завтрашнего дня / Г. Хамел, К. К. Прахалад; пер. с англ. С. Каменский, науч. ред. Б. Шпотов. — М.: ОлимпБизнес, 2013. — 275 с.4стр

- Шаститко, А. Е. Институциональная среда хозяйствования в России: основные характеристики / А. Е. Шаститко [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/834/685/1219/028Shastitko.pdf