В России в настоящее время обеспечение высокого качества профессионального образования определяется следующими положениями: вступлением в общее европейское пространство высшего образования; переходом к комплексной оценке деятельности образовательных учреждений; внедрением системы обеспечения качества подготовки высококвалифицированных специалистов. Таким образом, главной задачей высшего профессионального образования в ВУЗе является обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки будущих специалистов.

Актуальность работы вызвана недостаточным исследованием данной темы в педагогической литературе.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением процесса обучения, его предметом — характеристика основ структурного процесса обучения.

Процесс обучения относится к сложным, многофакторным социальным процессам и требует к себе постоянного пристального внимания.

Обучение наряду с воспитанием и развитием личности принадлежит к числу основных педагогических процессов. Эффективность управления процессом обучения определяется качеством дидактической подготовки педагога. Задача преподавателя так организовать процесс обучения в период ознакомления и изучения предмета, чтобы студенты не только усвоили отдельно взятые темы и весь аспект в целом, но и осмыслили и скорректировали свою позицию в отчётности, при обсуждении, осознали связь изучаемого предмета с другими дисциплинами учебного плана (межпредметные связи).

Процесс обучения — это целенаправленный, социально обусловленный и педагогически организованный процесс развития личности обучаемых, происходящий на основе овладения систематизированными научными знаниями и способами деятельности. Обучение представляется как цепь учебных ситуаций, познавательным ядром которых выступают учебно-познавательные задачи, а содержанием — совместная деятельность преподавателя и студентов, осуществляемая при помощи способов и методов обучения. Принципы обучения соединяют теоретические представления об обучении с педагогической практикой. Они рассматриваются как рекомендации для осуществления педагогической деятельности и учебного процесса.

Дисциплина «НГ и ИГ» преподается в ВУЗе, как правило, студентам первого курса. Развитие студента на различных курсах имеет некоторые особые черты. На данном этапе встает вопрос о тесной взаимосвязи социальной и общеобразовательной составляющей процесса обучения.

Первый курс — решает задачи приобщения недавнего абитуриента к студенческим формам коллективной жизни. Поведение студентов отличается высокой степенью конформизма; у первокурсников отсутствует дифференцированный подход к своим ролям. Период самой напряженной учебной деятельности студентов. В жизнь первокурсника интенсивно включены все формы обучения и воспитания. Студенты получают общую подготовку, формируются их широкие культурные запросы и потребности.

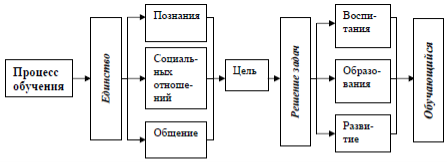

Задачи процесса обучения состоят в формировании системного предметного содержания образования и собственной учебно-познавательной деятельности обучающихся, обеспечивающие в комплексе его развитие (см. рисунок 1).

Схема процесса обучения

Рис. 1. Схема процесса обучения

Все компоненты процесса обучения тесно взаимосвязаны между собой. Принятие цели обучающимися требует педагогически целесообразного воздействия на их мотивационно-потребностную сферу. Цель обучения определяет его содержание. Цель и содержание обучения требуют определенных методов, средств и форм стимулирования и организации этого процесса. По ходу обучения необходим контроль за его протеканием и результатом. Реализация всех компонентов в комплексе обеспечивает достижение результата. Оценка полученного результата определяет новые цели процесса обучения.

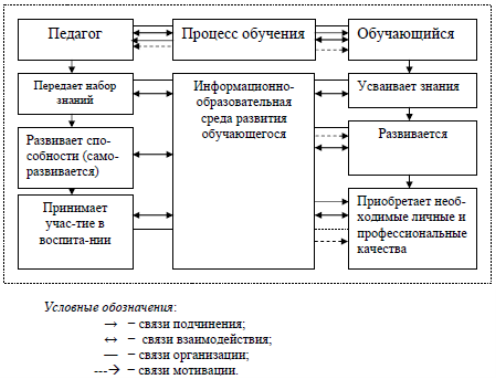

Модель эмоционально-интеллектуального взаимодействия участников процесса обучения представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Модель эмоционально-интеллектуального взаимодействия участников процесса обучения

До сих пор нет единого видения структуры метода обучения. Это дает основания еще раз обратиться к проблеме методов обучения, их классификации и структуре.

В дидактике высшей школы выделяют четыре группы методов обучения:

- Аудиальные методы обучения. Информация представлена в звуках. К этой группе относятся все виды рассказов, бесед, объяснений, лекций. В чистом виде эти методы обеспечивают передачу и фиксацию информации по аудиальному каналу.

- Визуальные методы обучения. Информация представлена в виде изображения. К этой группе относятся демонстрации натуральных объектов и изобразительных пособий, а также методы, предполагающие работу со всеми видами печатной или письменной информации.

- Кинестетические методы обучения. Передача и восприятие информации организованы с помощью мышечных усилий и иных ощущений тела.

- Полимодальные методы обучения. Информация движется по нескольким каналам восприятия.

Аудиальные, визуальные и полимодальные методы наиболее приемлемы для донесения информации студентам по темам Начертательной геометрии и Инженерной графики.

Работая самостоятельно и осуществляя самоконтроль, учащийся сам определяет адекватный для себя метод добывания информации и задача преподавателя — обеспечить его исчерпывающим набором источников.

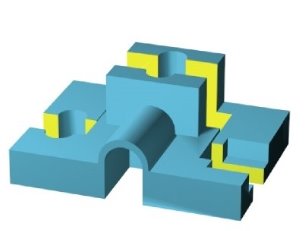

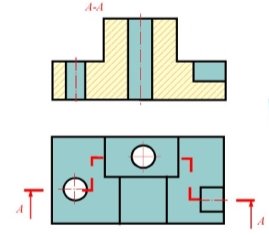

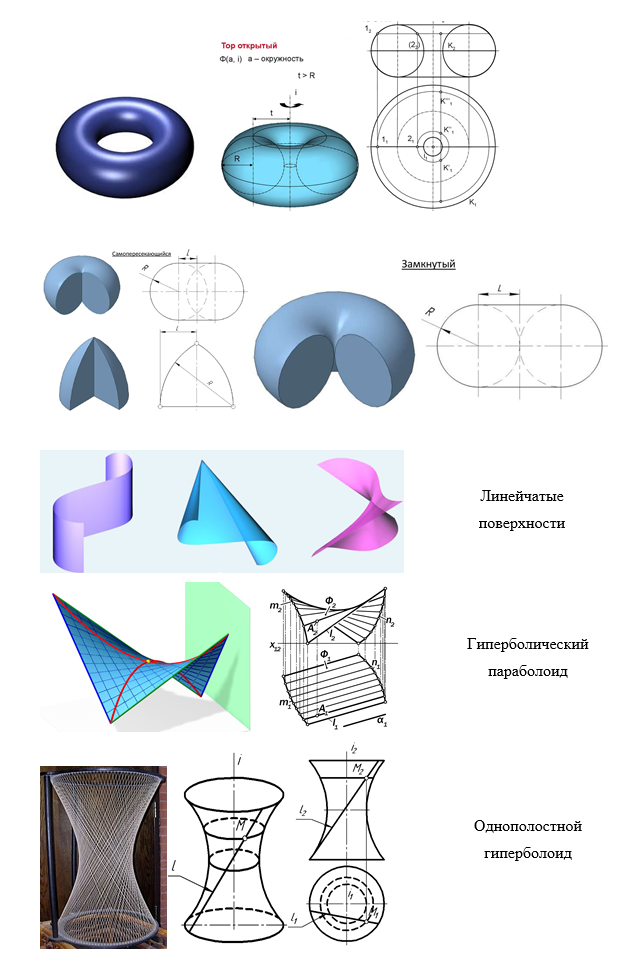

Так, к примеру, в Начертательной геометрии одной из проблемных для восприятия студентами является тема «Поверхности». Визуальный метод подразумевает использование изображения. Натуральное изображение объекта с последующим его каркасным изображением дает студенту более полное представление о данной поверхности. Дальнейшее построение очерка поверхности базируется уже на основе полученного визуального восприятия, что позволит составить определенные алгоритмы построения и избежать трудностей в восприятии материала студентами.

Аналогично можно представить и изложение раздела «Разрезы» в Инженерной графике.

Практическое применение метода визуализации в Начертательной геометрии и Инженерной графике представлено на рисунках 3 и 4.

Приемы визуализации информации позволят переводить учебную информацию, поступающую по разным каналам восприятия, в визуальную форму и повысить скорость обработки и усвоения материала за счет наиболее эффективных способов работы с ним.

Необходимо отметить, что нет, и не может быть универсального метода, который в равной степени был бы эффективен на всех этапах обучения.

Поэтому при выборе методов обучения данной дисциплине преподавателю необходимо учитывать связь различных методов с целью и содержанием занятия, а также основные требования, которые предъявляются в настоящее время к современному обучению в высшей школе.

Рис. 3. Визуальный метод в Инженерной графике

Рис. 4. Метод визуализации в Начертательной геометрии

Наиболее полно раскрывает специфику обучения Начертательной геометрии и Инженерной графики система методов, предложенная учёными-дидактами Лернером И. Я. и Скаткиным М. Н., которую можно представить следующим образом:

- Объяснительно-иллюстративный метод. Заключается в том, что учащиеся получают знания на лекции, из учебной, методической литературы в «готовом» виде. Метод предполагает передачу учащемуся большого количества информации. Студенты при этом становятся участниками научного поиска. Данный подход широко используется в вузовской практике.

- Репродуктивный метод. Преподаватель с помощью заданий организует работу студентов на занятиях по воспроизведению пройденного материала и способов деятельности. При этом студенты вырабатывают какой-то образец ответов. Два первых метода совместимы при показе своих знаний студентами.

- Проблемное изложение. Ставится проблема, которая раскрывается преподавателем с учётом логических доводов к возможному решению. Студенты мысленно следят, принимают посильное участие и усваивают этапы решения поставленной проблемы.

- Частично-поисковый метод. Преподаватель конструирует учебную проблему, распределяет её на вспомогательные, намечая пути поиска, а сам поиск и выводы делают студенты, при этом мотивируя свои действия. Здесь преподаватель может ориентировать студентов некоторыми продуманными в последовательности вопросами. Такой метод способствует активизации мышления, возбуждению интереса к познанию на семинарах.

- Исследовательский метод. Это способ организации самостоятельной работы студентов, творческой активности по решению новых проблем, которые они находят при изучении проблемы. И только потом, обнаружив эту проблему, скрытую в учебном материале и осознают недостаток своих знаний для её разрешения. Студенты обращаются к преподавателю, и «включается» первый метод. Отсюда следует, что учебный процесс не делится непременно на этапы, в реальной учебной работе все описанные методы сочетаются, переплетаются и чередуются.

Для прочного овладения знаниями и умениями большое значение имеет повторение и закрепление изученного материала. Наиболее распространённый метод для достижения этих целей — устный опрос, который оправдывает себя не всегда, так как происходит дословное воспроизведение студентами усвоенных знаний. Гораздо лучший эффект в Начертательной геометрии даёт применение комментированных и вариативных заданий на карточках.

При чтении лекции, проведении практических занятий важная роль должна отводить наглядным пособиям и техническим средствам обучения. Наглядность облегчает познавательную деятельность студентов, развивает их наблюдательность, воображение, память; стимулирует активность, способствует развитию интереса к учёбе. При объяснении нового материала наглядные пособия демонстрируют по ходу изложения так, чтобы сохранилась свежесть первого восприятия; не следует заранее показывать плакат или объемное пособие. Для объяснения материала могут использоваться основные виды наглядных пособий:

– объемные пособия (натуральные образцы, макеты и модели);

– учебные пособия на печатной основе (плакаты, схемы, диаграммы);

– меловой плакат — доска (т. е. чертёж или схема выполненная на доске в ходе объяснения).

Всё это расширяет методические возможности преподавателя.

Подводя итоги, можно кратко сформулировать задачи, лежащие в основе специфики обучения дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная графика».

- Определить место дисциплины в общей системе подготовки студента для написания дипломной работы в ВУЗе.

- Отбор познавательного учебного материала в соответствии с примерной программой и специализацией на основе дидактических принципов современной педагогики.

- Осуществление взаимосвязи данного предмета с другими смежными предметами, а также с практикой передовых предприятий, научных достижений в данной области и научной литературой.

- Обоснование материально-технического обеспечения учебного процесса и разработка предъявляемых к нему требований.

- Построение самостоятельной работы студентов и её обоснование.

- Разработка учебной и методической литературы.

- Разработка и совершенствование форм и методов обучения.

- Изучение, обобщение опыта обучения и постоянное развитие, и совершенствование методики преподавания.

- Реализация дидактических принципов современной педагогики в процессе обучения.

Литература:

- Асеева, Е.Н., Стасенко, М. С. Проблемное изложение раздела «Поверхности» дисциплины «Начертательная геометрия» с учетом межпредметных связей / Е. Н. Асеева, М. С. Стасенко // Молодой учёный. — 2014. — № 21 (80, декабрь-2), часть 6. — С. 603–605.

- Дидактика средней школы: Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М. Н. Скаткина. — М.: Просвещение. — 1982. — 319 с.

- Педагогика / В. А. Сластенин и др. — М.: Школа-пресс. — 1997.

- Борисова, И.И., Ливанова, Е. Ю. Интерактивные формы и методы обучения в высшей школе: учебное пособие / И. И. Борисова, Е. Ю. Ливанова. — Н. Новгород. — 2011. — 65 с.

- Подласый, И. П. Педагогика: 100 вопросов — 100 ответов: учеб. пособие для вузов/ И. П. Подласый. -- М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. — 365 с.

- Загвязинский, В. И. Противоречия учебного процесса и способы из разрешения / В. И. Загвязинский // Советская педагогика. — 1970. — № 12. — С. 11–15.

- Баранов, С. П. Сущность процесса обучения / С. П. Баранов — М.: Просвещение, 1981. — 143 с.

- Бордовская, Н., Реан, А. Педагогика: учебное пособие / Н. Бордовская, А. Реан — СПб.: Питер, 2006. — 304 с.

- Лернер И. Я. Процесс обучения и его закономерности / И. Я. Лернер — М.: Знание. — 1980. — 96 с.

- Лернер И. Я. Теория современного процесса обучения, ее значение для практики / И. Я. Лернер // Советская педагогика. — 1989. — № 11. — С. 10–17.

- Педагогика / Под ред. Ю. К. Бабанского. — М.: Просвещение. — 1988. — 478 с.

- Подласый И. П. Педагогика / И. П. Подласый. — М.: Просвещение, 1996. — 432 с.

- Харламов И. Ф. Педагогика / И. Ф. Харламов. — М.: Юристъ, 1997. — 512 с.

- Коростелёв А. И., Коростелёва О. Н. Процесс обучение, содержание учебного материала и методы обучения в сельскохозяйственном ВУЗе // Успехи современного естествознания. — 2007. — № 3. — С. 50–53