Ни для кого не секрет, что любой учитель стремится к тому, чтобы ученики знали его предмет и всегда при проведении урока старается излагать материал доступным языком, естественно, преломляя через призму собственного опыта, и жизненного, и педагогического.

Конечно, с опытом переосмысливается и сам подход к подаче теории: это уже не просто пересказ текста учебника доступным языком, сопровождающийся демонстрацией экспериментов, скорее, это блок информации с «дальним прицелом», т. е., теория, содержащая элементы будущих знаний, тех, с которыми ученик обязательно столкнется, как минимум, через год.

Возможно, кто-то спросит: «А зачем спешить? Вот на следующий год и пусть изучают!» Для таких оппонентов в качестве аргумента я приведу пример. Во втором классе все мы изучали таблицу умножения, проливая слезы, зазубривали столбики на 2, на 3, на 5… Тогда эта задача казалась непосильно сложной. А теперь вспомните свои ощущения спустя год, свои реплики в адрес «жалующихся» второклассников: «Да что там учить! Это же проще простого!» Да, так изменились ощущения ребенка всего лишь за год, и непосильно сложное стало для него простым и понятным.

Я не призываю на каждом уроке и в каждом классе выдавать большие объемы информации, забегая вперед. Здесь, как и в любом деле, должно быть чувство меры, преломленное через множество факторов: вашу методику подачи материала, ваш опыт, ваши требования к себе, к учащимся и многое другое. Важен «комфорт» именно такого изложения материала, вы должны почувствовать, что по-другому этот материал вы «выдавать» на уроке не сможете.

Давайте рассмотрим, как вписывается «опережающий» материал в урок физики в 8 классе по теме «Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии» [1].

Этот урок — первое знакомство учащихся с магнитным полем как особым видом материи, в следующий раз они будут возвращаться к изучению магнитных явлений уже в 9 классе. Глубина подачи материала в этих классах совершенно разная, да и объемы несравнимы, для многих учеников-девятиклассников владение им даже на минимальном уровне — задача не из легких. Пожалуй, это и «склонило чашу весов» в пользу более раннего знакомства восьмиклассников с некоторыми важными элементами знаний из курса физики 9 класса.

Что же это за элементы, рассмотрим:

− Во-первых, целесообразно, на мой взгляд, подробно остановиться на теоретическом материале, который поможет учащимся во всех тонкостях разобраться с направлением магнитных линий магнитного поля.

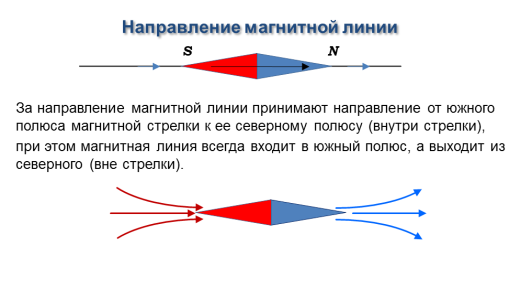

Восьмиклассники на страницах учебника видят вот такую информацию: «Направление, которое указывает северный полюс магнитной стрелки в каждой точке поля, принято за направление магнитной линии магнитного поля» [1].

Для ученика, как показывает практика, такая формулировка не имеет однозначного толкования, что часто приводит к ошибкам при определении направления магнитной линии в ходе решения задач. А без этого умения в 9 классе невозможно обойтись — оно является ключевым при изучении магнитных явлений, именно поэтому, уже в 8 классе мы делаем расширенную запись в тетради, которая исключает неправильные толкования, обязательно сопровождая ее цветным рисунком (рис.1).

Рис. 1.

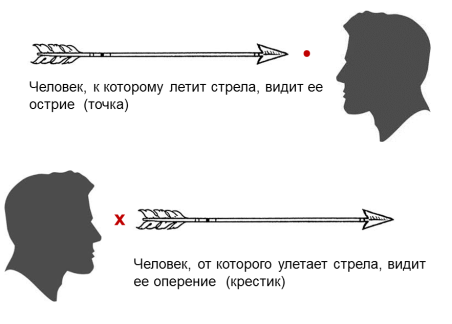

− Во-вторых, уже в 8 классе можно начинать работу по формированию умений пользоваться специальными символами для обозначения направления тока и направления магнитной линии для случаев, когда эти направления расположены не в плоскости тетради/доски.

Здесь хорошо «работают» ассоциации с летящей стрелой, у которой всегда есть острие и «оперение» (рис.2).

Рис. 2.

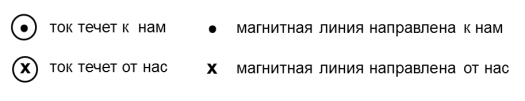

Данные символы для обозначения направления магнитной линии — точка и крестик, присутствуют на рисунках в учебнике 8 класса, но отдельно вынесенной для запоминания информации в нем нет. Именно поэтому важно, чтобы учащиеся внесли ее в свои тетради, дополняя специальными символами для обозначения направления тока, протекающего по проводнику (рис.3).

Рис. 3.

Итогом такого «опережающего» знакомства является:

− наличие у восьмиклассников, с одной стороны, более полной, по сравнению с учебником, информации о магнитном поле, которая послужит надежным фундаментом для расширения знаний о магнитном поле в следующем учебном году

− с другой стороны, у учащихся появляется то самое время, которое поможет этой информации к 9 классу выйти на качественно новый уровень — стать доступной, знакомой и понятной.

Литература:

- Физика. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А. В. Перышкин. — М.: Дрофа, 2013. — 237, [3] с.: ил.