В процессе бурения скважин возникают осложнения, такие как поглощение бурового раствора, обрушение стенок и газонефтеводопроявления. Для их предотвращения применяются методы глушения, контроль параметров бурения и эффективное цементирование. Использование тампонирующих составов и пакерных технологий снижает риски негерметичности, а противовыбросовое оборудование (ПВО) обеспечивает безопасность работ.

Ключевые слова: бурение, поглощение, газонефтеводопроявления, прихват, противовыбросовое оборудование, цементирование, составы.

В процессе бурения скважин на месторождении могут возникать различные осложнения, обусловленные как геологическими особенностями, так и технологическими аспектами. Одной из распространенных проблем является частичное поглощение бурового раствора, которое наблюдается в палеогеновых и меловых отложениях. Это происходит при отклонении характеристик раствора от установленных норм или при чрезмерно высокой скорости спуска бурильной колонны.

В ряде случаев, особенно в четвертичных, палеогеновых, меловых и юрских отложениях, могут происходить ссыпи и обрушения стенок скважины. Такие явления часто связаны с нарушениями технологии бурения, превышением допустимой скорости выполнения спуско-подъемных операций, длительными простоями или несоблюдением требуемых параметров бурового раствора, включая его плотность и водоотдачу.

Особую опасность представляют газонефтеводопроявления, которые могут возникать в меловых и юрских слоях. Их причиной обычно становится снижение гидростатического давления, вызванное недостаточным объемом жидкости в скважине, эффектом поршневания или снижением плотности бурового раствора ниже критического уровня. Кроме того, в условиях наличия межмерзлотных напорных вод возможны выбросы бурового раствора и воды.

Еще одной серьезной проблемой являются прихваты бурильной колонны, которые могут происходить из-за отклонения параметров бурового раствора от проектных значений, недостаточной очистки раствора от шлама или длительного нахождения колонны в открытом стволе. Также могут возникать заколонные перетоки пластового флюида, что обычно связано с некачественным цементированием обсадных колонн. Негерметичность эксплуатационной колонны также может стать следствием различных факторов [1].

Для предотвращения этих осложнений необходимо строгое соблюдение технологических норм, а также постоянный контроль за параметрами бурения и состоянием скважины. Это позволит минимизировать риски и обеспечить безопасное и эффективное проведение работ.

Газонефтеводопроявления (ГНВП) возникают из-за превышения пластового давления над забойным, а также процессов диффузии, осмоса и гравитационного замещения. Для их ликвидации важно правильно выбрать метод глушения скважины, учитывая конкретные условия.

При выборе метода глушения необходимо учитывать несколько факторов. Квалификация персонала играет ключевую роль, так как от их опыта зависит успех операции. Наличие утяжеленного раствора особенно важно при высоком пластовом давлении. Также важно состояние колонны, ПВО и ствола скважины, чтобы избежать дополнительных повреждений. Интенсивность и характеристики ГНВП также влияют на выбор метода [2].

Ступенчатое глушение позволяет постепенно снижать давление, что полезно при управлении ГНВП. Однако этот метод требует постоянного контроля и может увеличить время выполнения работ. Двухстадийное глушение обеспечивает более точный контроль плотности раствора и позволяет быстрее заглушить скважину, но требует достаточного количества рабочей жидкости.

Если нет возможности быстро подготовить раствор нужной плотности, применяется двухстадийное растянутое глушение. Однако это увеличивает время простоя скважины. Ожидание утяжеления скважины может быть эффективным при наличии времени для подготовки раствора, но также требует тщательного контроля.

Выбор метода глушения должен основываться на оценке всех факторов, включая характер ГНВП, доступные ресурсы, состояние скважины и квалификацию персонала. Это позволит выбрать наиболее эффективный способ ликвидации газонефтеводопроявлений.

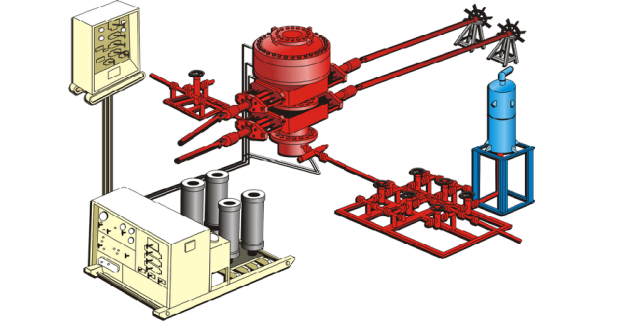

Противовыбросовое оборудование (ПВО) используется для герметизации устья нефтяных и газовых скважин во время строительства и ремонта, предотвращая выбросы нефти, газа или жидкостей в окружающую среду. Оно включает несколько ключевых компонентов: стволовую часть, превенторы и манифольд (риунок 1).

Стволовая часть устанавливается на верхнем фланце колонны обвязки и включает префектуры, крестовины и надпревенторную катушку. Превенторы перекрывают устье скважины в аварийных ситуациях, обеспечивая герметичность. Манифольд — система трубопроводов для подачи жидкостей и газов, управляющая циркуляцией бурового раствора [4].

Фланцевая катушка может устанавливаться под крестовиной колонны. Конфигурация ПВО зависит от типа превенторов (глухие, трубные, срезающие). Универсальный превентор обычно устанавливается один, а над ним — вращающийся для расхаживания бурильной колонны.

Центробежный сепаратор отделяет газ и нефть от бурового раствора, которые затем сжигаются за пределами буровой. Основной пульт управления находится на расстоянии более 10 метров, а вспомогательный рядом с пультом бурильщика.

Рис. 1. Противовыбросовое оборудование

Дополнительно перед вскрытием пласта устанавливается обратный клапан, а на буровой — два шаровых крана (основной и резервный). При наличии сероводорода добавляется еще один кран после вертлюга.

ПВО обеспечивает безопасность бурения, минимизируя риски аварий и защищая персонал и окружающую среду.

Одноступенчатый способ цементирования эксплуатационных колонн с применением облегченного цементного раствора на основе микросфер рекомендуется для снижения репрессии на пласт, предотвращения поглощения и обеспечения проектной высоты подъема цементного раствора. Для определения физико-механических свойств тампонажного раствора проводятся лабораторные исследования, что позволяет обеспечить качественное крепление скважин.

При креплении кондуктора используется моющая жидкость на основе буферного порошка с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ), что снижает риск поглощения. В случае возникновения поглощения применяется двухпорционная буферная жидкость. Поглощения классифицируются по интенсивности на малые, средние и высокие.

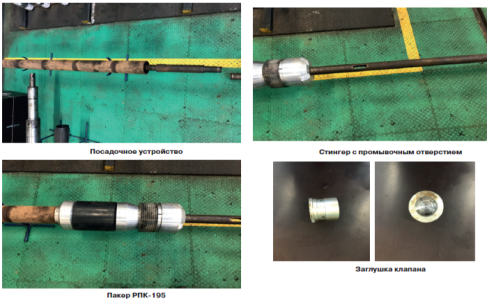

Для борьбы с поглощениями бурового раствора широко используются пакеры различных конструкций. Они герметизируют и разобщают затрубное пространство, предотвращая разбавление тампонирующих смесей, позволяя применять быстросхватывающиеся составы, задавливая смеси в поглощающие каналы, а также определяя место поглощения методом последовательных опрессовок ствола скважины. Кроме того, пакеры помогают оценить возможность замены воды глинистым раствором, особенно при бурении на участках с повышенным пластовым давлением, создавая необходимые перепады давления на поглощающие пласты [3].

Компоновка с разбуриваемым пакером включает посадочное устройство, разбуриваемый пакер РПК (типоразмер которого зависит от диаметра скважины) и стингер с заглушкой. На рисунке 2 показаны элементы пакерной компоновки.

Рис. 2. Элементы пакерной компоновки

При ликвидации полного ухода промывочной жидкости с использованием разбуриваемого пакера сначала спускают пакер выше интервала поглощения. Затем его активируют, освобождают от посадочного инструмента и открывают сообщение с подпакерной зоной. После этого закачивают и продавливают тампонажный состав. Далее бурильную колонну поднимают выше пакера, оснащенного посадочным устройством и стингером с заглушкой, фиксирующейся в пакере. Она перекрывает проходное отверстие, надежно разделяя зоны и предотвращая воздействие гидростатического давления на поглощающий интервал.

Затем выполняют контрольную промывку надпакерной зоны, после чего бурильную колонну и посадочное устройство поднимают. Далее собирают КНБК для продолжения бурения, спускают его, разбуривают пакер и цементный мост, а затем продолжают углубление скважины.

Выбор интервала посадки пакера основывается на данных кавернометрии ранее пробуренных скважин месторождения. Его размещают в устойчивых горных породах, не склонных к образованию каверн, с учетом коэффициента пакеровки. Разбуривание пакера выполняется с использованием долот PDC, привода ГЗД и стандартных КНБК, и обычно занимает до двух часов.

Для устранения негерметичности эксплуатационных колонн используются различные технологии с применением тампонажных составов и технических средств. Одним из перспективных решений является использование быстросхватывающей тампонажной смеси (БСТС) на основе карбамидоформальдегидной смолы (КФС) [5].

Эта технология позволяет регулировать срок отверждения от 10 минут до 8 часов, что обеспечивает гибкость проведения ремонтных работ в зависимости от условий месторождения. Она подходит для пластовых температур в диапазоне от 20 до 120 °C и позволяет изменять плотность, вязкость и кольматирующую способность смеси, что делает её адаптируемой к различным характеристикам скважин. Материал отличается высокой адгезией и механической прочностью, что способствует долговечной изоляции негерметичных зон.

Перед внедрением технологии важно провести лабораторные и полевые испытания для оценки её эффективности и соответствия условиям месторождения. Также необходимо учитывать экологические и безопасные аспекты при её применении. В лабораторных исследованиях было установлено, что БСТС достигает состояния неперекачиваемого тампонажного раствора (100 единиц консистенции) за 2,5 часа, в то время как гельцемент с ускорителем схватывания (2 % CaCl₂) достигает всего 4 единиц консистенции за 3 часа испытаний.

На трех скважинах технология приготовления и закачки быстроотверждаемой гипсоцементной смеси соответствовала стандартной методике изоляции зоны поглощения, при которой раствор закачивается под пакер (рис.3).

Рис. 3. Технология с использованием БСТС

Комбинированный тампонирующий состав обладает высокой фильтруемостью, проникая в водонасыщенные негерметичные зоны и обеспечивая их надежную изоляцию. В отличие от цементного раствора, он устойчив к коррозии, щелочам и кислотам, а также расширяется до 50 % при температурах 50–100 °C, повышая герметичность.

Прихваты бурильных колонн часто связаны с неустойчивостью пород или буровым режимом. Рыхлые пески и гравий засоряют ствол скважины, а сланцы, глины и трещины приводят к его обрушению. В тектонически активных зонах породы деформируются, вызывая необходимость увеличения гидростатического давления. Пластичные породы, такие как соль и глина, могут перемещаться в скважину, защемляя колонны. Высокое внутрипоровое давление глин приводит к обвалам при недостаточной плотности бурового раствора.

Для удаления шлама используются шламометаллоуловители (ШМУ). Колонковые ШМУ извлекают шлам методом вырезания породы, а устройства для крупного шлама устанавливаются ближе к долоту или фрезе. Промывающиеся ШМУ создают циркуляцию раствора, поднимая тяжелые обломки с забоя, а специальные отверстия обеспечивают их перемещение через центральный проем.

Литература:

- Сидоров С. С. Предотвращение осложнений при бурении скважин / С. С. Сидоров. — Текст: непосредственный // Геология и разведка. — 2023. — № 9 (285).

- Кузнецов В. В. Газонефтеводопроявления: причины и методы ликвидации / В. В. Кузнецов. — Текст: непосредственный // Нефтегазовая инженерия. — 2024. — № 3 (198).

- Фёдоров Д. Д. Пакерные технологии при ремонте скважин / Д. Д. Фёдоров. — Текст: непосредственный // Разведка и добыча. — 2024. — № 7 (152).

- Васильев Н. Н. Противовыбросовое оборудование: конструкция и применение / Н. Н. Васильев. — Текст: непосредственный // Нефтегазовая безопасность. — 2023. — № 2 (98).

- Беляев Л. Л. Применение быстросхватывающихся тампонажных смесей / Л. Л. Беляев. — Текст: непосредственный // Перспективные технологии в бурении. — 2024. — № 1 (89).