В статье представлены результаты исследования развития навыков построения развернутых высказываний у детей с легкой умственной отсталостью в возрасте 9–10 лет, в ходе которого выявлено, что у этих детей наблюдаются особенности в речевых высказываниях, такие как отсутствие четкости и последовательности изложения, акцент на внешние впечатления вместо причинно-следственных связей. Также отмечается, что младшие школьники с легкой умственной отсталостью отстают в развитии умений связно излагать свои мысли, что проявляется в подмене развернутого высказывания односложными ответами или нераспространенными предложениями, повторениями и неумением обдумывать свою речь в целом. Исследованная категория детей испытывает трудности в выделении главного, дифференциации и отборе необходимого материала, а также в планировании логически последовательного изложения своих мыслей.

Ключевые слова: речь, младшие школьники с легкой умственной отсталостью, развернутые высказывания, диалогическая речь, монологическая речь.

The article presents a study aimed at assessing the development of skills in constructing detailed statements in children with mild mental retardation of primary school age.

Keywords : speech, primary school children with mild mental retardation, detailed statements, dialogic speech, monologue speech.

Речевое высказывание — это определенный вид деятельности, который имеет свою цель, задачу и контроль, но психическая структура этой деятельности до сих пор не полностью понятна. Однако внутренний замысел, который понятен только самому субъекту, превращается в сложную речевую деятельность, выполняющую задачу коммуникации через внутреннюю речь и предикативные механизмы [3].

Большинство детей с интеллектуальными нарушениями к школьному возрасту не владеют навыками построения развернутых высказываний в необходимом для этого возраста объеме. Таким детям особенно трудно планировать развернутые высказывания и формулировать их в речи. Они выражают свои мысли с нарушениями логической структуры (несвязность, непоследовательность), пропускают важные смысловые элементы, испытывают трудности в использовании подходящих слов, соответствующих их значениям, имеют низкий уровень умения строить фразы и допускают много ошибок в построении предложений; отсутствует сформированность мотивов построения речевого сообщения, трудности в оформлении исходного замысла высказывания и создания прочной программы, направляющей речевой процесс [2].

Важность проблемы выявления особенностей развития навыков построения развернутых высказываний у младших школьников с интеллектуальными нарушениями обусловлена необходимостью разрешения противоречия между необходимостью их развития у детей с умственной отсталостью и недостаточной разработанностью методологии данной проблемы. Своевременное и целенаправленное усилие в направлении развития последовательной речи будет способствовать улучшению умственной активности, освоению школьной программы и улучшению межличностного общения учеников с умственными нарушениями. Поэтому в данной статье нами предпринята попытка провести оценку развития навыков построения развернутых высказываний у детей с легкой умственной отсталостью.

Базой нашего исследования выступила ГБОУ Школа 1708. В исследовании участвовали учащиеся вторых классов (15 чел.) с легкой умственной отсталостью и их родители, а также специалисты, работающие с данными учащимися.

Целенаправленное исследование осуществлялось посредством использования таких методов, как:

— направленное наблюдение, которое проводилось по следующим параметрам:

- Какие речевые конструкции использует ребенок в речи: слово, словосочетания, простые предложения.

- Задает ли ребенок вопросы? Какие варианты вопросов и в каких ситуациях использует ребенок?

- Отвечает ли ребенок на вопросы? Как обычно отвечает на вопросы педагога, сверстников?

- Рассказывает ли ребенок о прошедших событиях и будущих планах, говорит о том, что происходит в настоящий момент?

- Говорит о каких-то предметах и явлениях (на бытовом материале), что именно и для чего?

— Анкетирование родителей проводилось посредством анкеты, в которую были включены вопросы, которые отчасти соответствуют и дополняют параметры направленного наблюдения, а также выявляют степень удовлетворенности родителей речью их детей.

— Проведение диагностических методик заключалось в использовании методики Р. И. Лалаевой «Методика психолингвистического исследования речи» [4]. Мы использовали отдельный блок данной методики «Исследование внутреннего программирования развернутых речевых высказываний», который включает методики исследования диалогической и монологической речи.

Методика исследования развернутых высказываний в диалогической речи включала в себя задания:

Задание 1. Исследование развернутых высказываний в диалогической речи с использованием серии сюжетных картинок.

Процедура проведения: ребенку по очереди показывают картинки одной серии, не убирая предыдущие. Затем дают инструкцию: «Внимательно рассмотри картинку и скажи» .... После этого задают ряд вопросов: Где нарисовано гнездо ласточки? Кто был в гнезде? Что случилось с одним из птенцов? Кто увидел птенца на земле? Что сделал мальчик?

Задание 2. Исследование развернутых высказываний в диалогической речи с использованием одной сюжетной картинки.

Процедура проведения: ребенку показывают одну сюжетную картинку и дают инструкцию: «Внимательно рассмотри картинку и скажи» .... Затем задают следующие вопросы: Куда пришли дети? Кого они увидели в лесу? Что они собирали в корзинку? Какие цветы сорвали девочки?

Методика исследования развернутых высказываний в монологической речи включала следующие задания:

Задание 3. Составление рассказа с опорой на наглядность, с предварительной отработкой содержания.

Процедура проведения: после того, как содержание картинок было отработано с помощью вопросов (аналогичных заданию 1), ребенку дается инструкция: «Составь рассказ о мальчике и ласточке». Картинки остаются на месте.

Задание 4. Создание рассказа на основе серии сюжетных картинок. Процедура проведения: перед ребенком размещают серию сюжетных картинок в неправильном порядке, затем сообщают, что они расположены неправильно, и предлагают правильно их расположить. Если ребенок ошибается, ему сообщают об этом и просят повторить попытку. Когда картинки расположены правильно, ребенку предлагают составить рассказ под названием «Верный друг».

Задание 5. Создание рассказа на основе одной сюжетной картинки. Процедура проведения: перед ребенком показывают сюжетную картинку и просят внимательно рассмотреть ее, затем просят рассказать, что на ней изображено. После этого ребенку предлагают составить рассказ под названием «Зимние забавы».

Задание 6. Пересказ короткого текста с опорой на серию сюжетных картинок.

Процедура проведения: ребенку дают инструкцию внимательно слушать рассказ и приготовиться его пересказывать. По ходу рассказывания перед ребенком последовательно выкладывают сюжетные картинки, соответствующие фрагменту текста. После прочтения ребенка просят пересказать и говорят название «Вася и Жучка» (картинки не убирают).

Задание 7. Самостоятельный рассказ.

Процедура проведения: ребенка просят рассказать какой-нибудь мультфильм.

Качественный и количественный анализ результатов был проведен посредством обобщения и систематизации данных, полученных в ходе диагностических методик.

В ходе направленного наблюдения удалось выявить, что большинство детей используют в своей речи отдельные слова, особенно это заметно во время свободной деятельности (на переменах), некоторые участники в речи используют словосочетания и нераспространенные предложения (подлежащее и сказуемое), реже подлежащее + сказуемое + дополнение, в речи часто встречаются аграмматизмы. Речевые средства используются в сочетании с применением других средств коммуникации: взгляд, изменение дистанции взаимодействия, простые общеупотребительные и описательные жесты. Важно отметить, что почти всегда использование развернутого предложения происходит с организующей помощью взрослого (на уроках), самостоятельно же дети очень редко используют данные речевые конструкции. Результаты наблюдения представлены в таблице, где по каждому наблюдаемому критерию давалась оценка (система оценивания: «+» — делает (использует); «+/-» — время от времени делает (использует); «-» — не делает (не использует).

Таблица 1

Результаты направленного наблюдения

|

№ п/п |

Ф.И. |

Оцениваемые параметры |

|||||

|

Речевые конструкции |

Задает вопросы |

Отвечает на вопросы |

Говорит на тему (бытовой уровень) |

||||

|

Слово |

Словосочетание |

Простое предложение |

|||||

|

1 |

Дарья А. |

+ |

+/- |

- |

+/- |

+/- |

- |

|

2 |

Илья Д. |

+ |

+ |

+/- |

- |

+ |

- |

|

3 |

Кристина Д. |

+ |

+/- |

+/- |

- |

+ |

+/- |

|

4 |

Никита З. |

+ |

+/- |

- |

- |

- |

- |

|

5 |

Кира К. |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

|

6 |

Дмитрий Н. |

+ |

- |

- |

- |

+/- |

- |

|

7 |

Дмитрий П. |

+ |

- |

- |

+/- |

+ |

+/- |

|

8 |

Яков У. |

+ |

+/- |

- |

- |

- |

- |

|

9 |

Платон Р. |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

|

10 |

Данила П. |

+ |

- |

+/- |

- |

- |

- |

|

11 |

Алексей С. |

+ |

- |

- |

- |

+/- |

- |

|

12 |

Марк К. |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

|

13 |

Арина Л. |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

|

14 |

Константин З. |

+ |

+/- |

- |

+/- |

- |

- |

|

15 |

Вера Д. |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

Направленное наблюдение показало, что большинству детей недоступно рассказывание: им тяжело воспроизвести в речи, что было вчера, а также поделиться планами на будущее. Рассказ о настоящем так же вызывает большие трудности. Некоторые дети могут рассказать что-то только с помощью наводящих вопросов, когда им предлагают варианты. Самостоятельное повествование, развернутые высказывания о чем-либо даже на бытовом материале для большей части участников экспериментальной группы недоступно.

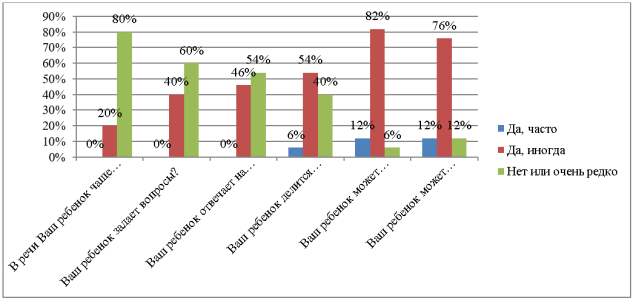

Анализ анкет родителей во многих вопросах подтвердил полученные в ходе направленного наблюдения аспекты состояния речи учащихся. Большинство родителей подтвердили, что дети в речи используют простые конструкции (одно слово), редко задают вопросы и мало рассказывают об явлениях, предметах и событиях, которые их окружают. Все родители без исключения ответили, что они недовольны качеством разговора их ребенка. Во время уточняющей беседы (после анкетирования) многие родители отметили, что недовольство прежде всего связано с тем, что им тяжело выстраивать общение с их ребенком.

Рис. 1. Результаты анкетирования родителей

По результатам проведенных диагностических заданий (методика Р. И. Лалаевой «Методика психолингвистического исследования речи» [4]), мы пришли к следующим выводам:

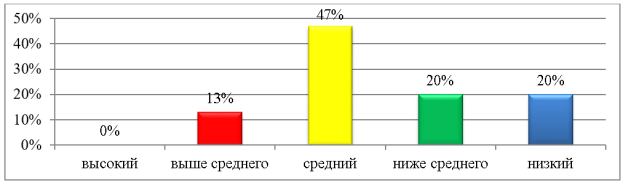

В ходе анализа результатов, выявленных в ходе оценки уровня сформированности связных развернутых высказываний в диалогической речи участников экспериментальной группы, было выявлено следующее:

— чаще всего участники используют в речи отдельные слова, реже словосочетания, предложения самостоятельно используют крайне редко;

— в речи дети используют неправильно построенные грамматически высказывания (часто это просто набор слов в начальной форме);

— детям сложно устанавливать причинно-следственные и временные связи в ходе повествования.

— примерно у половины участников развитие диалогической речи соответствует среднему уровню: поддержание диалога затруднено: дети отвечают на вопрос отдельным словом, самостоятельно задают вопросы с организующей помощью взрослого.

— приблизительно у 1/3 учащихся сформированность связных развернутых высказываний в диалогической речи находится на низком уровне: дети на отвечают на вопросы и не задают их — поддержание диалога крайне затруднено;

— среди учащихся, есть те, кто продемонстрировал уровень ниже среднего развития развернутых высказываний в диалогической речи: поддержание диалога сильно затруднено: дети отвечают на вопрос отдельным словом (в начальной форме); самостоятельно вопросы не задают.

Данные результаты свидетельствуют о том, что младшие школьники с легкой умственной отсталостью испытывают трудности в использовании развернутых высказываний в диалогической речи. Для большинства участников экспериментальной группы представляется сложным поддержание диалога: трудности возникают как со стороны регуляции своего поведения, в соответствии с ситуацией (не понимают, не отслеживают структуру диалога); а также трудности наблюдаются в формулировании ответа (вопроса), детям сложно подобрать необходимую речевую конструкцию (слово, словосочетание, предложение) и правильно оформить свое речевое высказывание.

Рис. 2. Уровень сформированности связных развернутых высказываний в диалогической речи

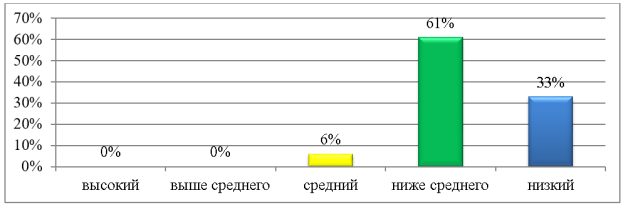

В ходе анализа результатов, выявленных в ходе оценки уровня сформированности связных развернутых высказываний в монологической речи участников экспериментальной группы, было выявлено следующее:

— более чем у 2/3 всех участников экспериментальной группы наблюдается уровень ниже среднего развития монологической речи: речь неточно отражает ситуацию, их речь в основном состоит из аграмматизмов. Рассказывание детям дается сложно: рассказ лишь частично соответствует ситуации, пропущено большое количество смысловых звеньев, смысловая целостность отсутствует, дети говорят отдельными короткими фразами, несвязанными друг с другом.

— у остальных учащихся (за исключением 2–3 детей продемонстрировавших при выполнении некоторых заданий средний уровень) сформированность связных развернутых высказываний в монологической речи советует низкому уровню: дети не используют речь как средство коммуникации, рассказ фактически отсутствует, в некоторых случаях мы наблюдали, что дети используют случайные слова, неотражающие ситуации и неподходящие по смыслу.

Данные результаты свидетельствуют о том, что младшие школьники с легкой умственной отсталостью испытывают трудности в построении развернутых высказываний в монологической связной речи. Для большинства участников экспериментальной группы представляется сложным оформить свое высказывание так, чтобы оно соответствовало ситуации и в полной мере отражало смысл и содержание того, о чем идет речь. Речь детей преимущественно состоит из аграмматизмов, речь носит фрагментарный характер, дети говорят отдельными словами или короткими фразами, несвязанными друг с другом.

Рис. 3. Уровень сформированности развернутых высказываний монологической речи

Таким образом, мы можем говорить о том, что все дети без исключения имеют трудности в построении развернутых высказываний как в диалогической, так и в монологической речи. Сформированность развернутых высказываний в диалогической речи у участников экспериментальной группы находится на уровнях от «среднего» до «низкого». В то время как уровень развития построения развернутых высказываний в монологической речи у участников экспериментальной группы соответствует уровням от «ниже среднего» до «низкого».

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что у детей имеются стойкие нарушения навыков построения развернутых высказываний как в монологической, так и диалогической речи. Также мы можем наблюдать, что диалогическая речь страдает в меньшей степени, чем монологическая. Дети владеют набором слов и синтаксических конструкций в ограниченном объеме, а также испытывают значительные трудности в программировании развернутого высказывания. Предоставленные данные позволяют говорить о том, что обучающиеся нуждаются в проведении целенаправленной и систематической работы, направленной на развитие навыков построения развернутых высказываний.

Литература:

- Бгажнокова И. М. Коррекционные задачи и основные направления в организации воспитательного процесса в школе-интернате для детей с недостатками интеллекта // Дефектология. — 1995. — № 5. — С. 30–39.

- Ефименкова Л. Н. Формирование связной речи у детей- олигофренов / Л. Н. Ефименкова, И. Н. Садовникова. — М.: Просвещение. -2019. — 160 с.

- Жинкин Н. И. Психологические основы развития речи // В защиту живого слова. / Сост. В. Я. Коровина. — М.: Просвещение, 1966.

- Лалаева Р. И. Нарушения устной речи и система их коррекции у умственно отсталых школьников: учеб. пособие / Р. И. Лалаева; Ленингр. гос. пед. ин-т им. Герцена. — Л.: ЛГПИ. — 2017. — 70 с.

- Люблинская А. А. Развитие мышления и речи у детей / А. А. Люблинская // Очерки психического развития ребенка. — М. — 2019. — С. 354–472.

- Лурия А. Р. Умственно отсталый ребенок. — М.: Просвещение, 2012. — 204 с.