В статье рассмотрены проблемные вопросы, которые часто возникают при работе с одаренными школьниками, а также рекомендуемые меры, которые можно было бы предпринять для дальнейшего их разрешения.

Ключевые слова: интеллектуальная одаренность, школьники, выгорание, адаптивность, коммуникативность .

В наше время огромное внимание уделяется развитию потенциала детей школьного возраста, но очень часто за победами в учебной деятельности скрываются трудности в социальной и других сферах. Так ли это? В качестве ответа на этот и другие вопросы и представлено данное исследование.

Основной целью было определить психологические особенности школьников с интеллектуальной одарённостью. Для исследования были выбраны учащиеся 10 классов, так как к этому моменту ученики уже как правило имеют большие достижения в научной и творческой сфере, которые продолжают пополняться. Также в это время не ведется усиленная подготовка к экзаменам, что позволяет более четко проследить индивидуальные достижения учащихся.

Многие теории и разработки XX и XXI века опираются на то, что одаренные дети находятся в «группе риска» по ряду факторов. Например, в работах Юнга говорится, что одаренность почти всегда компенсируется некоторой неполноценностью в другой области, а порой сопряжена с патологическим дефектом. Часто почти невозможно решить, что преобладает: дар или психопатическая конструкция.

В работах Ж.-Ш. Террасси был выделен феномен «двойной исключительности», которого придерживаются и отечественной психологии. Он подразумевает, что у детей и подростков с одаренностью сильнее развиваются одни психические процессы, в то время другие находятся в среднем диапазоне или ниже него. «В соответствии с этим выделяются феномены интеллектуальной и психомоторной диссинхронии, интеллектуально-аффективной диссинхронии и др. … Именно неравномерность психического развития способствует возникновению сложных эмоционально-личностных проблем у одаренных детей» [1].

После определения проблемного поля в феномене «одаренности» стоит остановиться на самом понятии. В Рабочей концепции одаренности данный феномен охарактеризован как «это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми” [3].

Из этого можно сделать вывод, что одаренность может быть как актуальной, так и потенциальной характеристикой человека. Также многие авторы выделяют, что ведущим критерием в определении одаренности является наличие высокого поискового интереса и мотивации, эмоционального и волевого развития. В данной работе качественными критериями определения одаренности рассматриваются: высокие учебные достижения и высокая мотивация школьников (участие в разного рода олимпиадах высокого уровня (перечневые олимпиады, ВСОШ, начиная с регионального уровня).

В исследованиях тревожности у одаренных школьников в зарубежной литературе не было выявлено существенных отличий от среднестатистических подростков того же возраста, но была выявлена следующая тенденция: «одаренным подросткам свойственно стремление самим задавать себе планку слишком высоких стандартов, постоянно бросать вызов своим возможностям» [4], что может как способствовать, так и мешать им достигать новые высоты. В связи с этим было выдвинуто предположение, что у одаренных школьников могут быть трудности в коммуникативной сфере и в адаптации в целом, а также не исключено высокое психического выгорание.

Для выявления уровня адаптивности и выгорания у школьников были использованы следующие методики: «Многоуровневый личностный опросник Адаптивность, МЛО-АМ» и тест «Определение психического выгорания».

При работе с определением адаптивности были выделены некоторые понятия.

Адаптацией можно считать постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды, затрагивающий все уровни функционирования человека. Насколько адаптация будет эффективна зависит как от генетически обусловленных свойств нервной системы, так и от социальных условий (в т. ч. воспитания, усвоенных стереотипов поведения, адекватности самооценки индивида). Искажение в представлении о себе может привести к повышенной конфликтностью, ухудшением состояния здоровья.

Глубокие нарушения могут повлечь за собой развитие болезней, срывы в учебной и профессиональной деятельности. Поведенческая регуляция, которая представляет собой часть личностного адаптационного потенциала, подразумевает способность регулировать свое поведение в зависимости от условий среды. К ее основным элементам относят: самооценку, уровень нервно-психической устойчивости, а также наличие социального одобрения (социальной поддержки) со стороны окружающих людей.

Коммуникативный потенциал подразумевает умение человека выстроить контакт для дальнейшего общения. Он может зависеть от опыта в коммуникации, потребности в ней и конфликтности индивида. Психическое выгорание включает в себя следующие показатели: психоэмоциональное истощение, личностное отдаление профессиональную мотивацию. В данной работе это понятие рассматривалось комплексно — без деления на отдельные компоненты. По указанным выше методикам оценивался личностный адаптивный потенциал, поведенческая регуляция, коммуникативный потенциал и психическое выгорание.

В исследовании приняло участие 19 школьников 10-го класса. Им было предложено заполнить google-форму, где они отвечали на общие вопросы (о названии школы, своих личных достижениях, профиле класса, в котором они учатся) и специальные (о наличии трудностей в коммуникации, непонимания со стороны окружения значимости их учебной / научной деятельности, о субъективном ощущении наличности «нервных срывов»).

Также были заданы общие заключительные вопросы («есть какие-то личные проблемы, связанный с учебной/научной деятельностью, с которыми не справляетесь самостоятельно, но к психологу идти боитесь», «как относитесь к психологической помощи: от 1 — очень негативно до 5 — очень позитивно»). Далее предлагалось пройти две методики и прикрепить их результаты. После сбора данных школьники были разделены на две группы по критерию наличия высоких достижений (региональный и заключительный этапы ВСОШ, перечневые олимпиады), наличие специализированного тестирования у большей части респондентов первой группы на выявление одаренности при поступлении в учебное заведение.

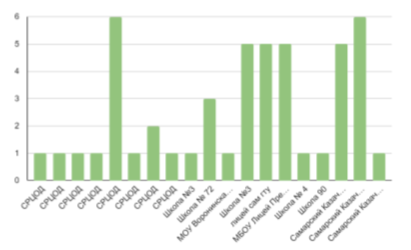

Методика показала, что у 10 из 11 школьников с одаренностью наблюдается сниженный личностный адаптационный потенциал — ниже 4 баллов. В то время как у среднестатистических школьников его снижение наблюдается только у 3 из 8. Проиллюстрируем это на рис. 1.

Рис. 1. Личностный адаптивный потенциал

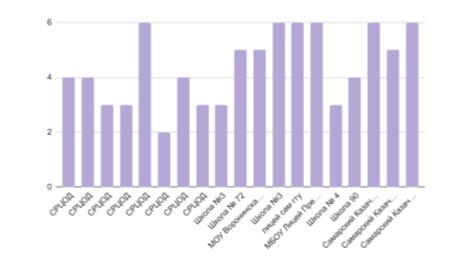

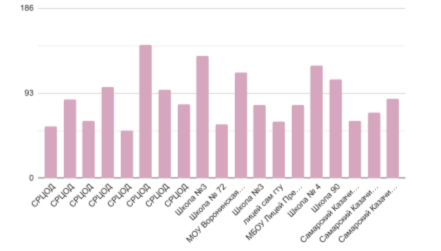

Показатели коммуникативного потенциала ниже у первой группы (у 5 из 11 ниже среднего), во второй группе только у одного человека данный показатель ниже среднего (рис. 2).

Рис. 2. Коммуникативный потенциал

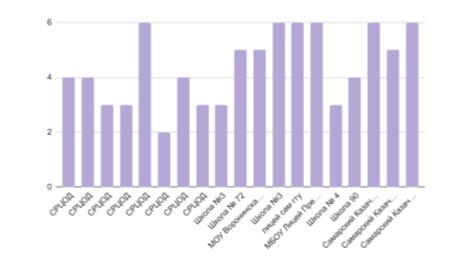

В поведенческой регуляции столь четких разделений не наблюдается, но все самые малочисленные показатели преобладают в группе интеллектуально одаренных школьников (рис. 3).

Рис. 3. Поведенческая регуляция

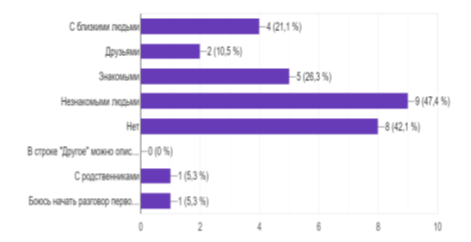

Дополнительное анкетирование показало, что примерно половина школьников из обеих групп испытывают проблемы в коммуникации (рис. 4).

Рис. 4. Трудности в коммуникации

Причем среди всех школьников у одаренных наибольшие трудности в общении были с близкими: эту проблему выделили 3 испытуемых из первой группы и 1 из второй. В общем количестве преобладают трудности в коммуникации с незнакомыми людьми. С осуждением в адрес своей научной/учебной деятельности сталкивались 8 из 19 респондентов. Среди респондентов первой группы была обнаружена большая тенденция к наличию «нервных срывов»: у 5 из 11 человек. Во второй группе данное явление встречалось только у 3 из 8 опрашиваемых (рис. 5).

Рис. 5. Наличие «нервных срывов»

Тест на психическое выгорание выявил его у 5 школьников из первой группы и у 3 из второй (рис. 6).

Рис. 6. Психическое выгорание

Тенденция на увеличение двух последних показателей в группе одаренных школьников может соотноситься с высокой загруженностью в учебной и научной деятельности. Также у 9 из 19 школьников были обнаружены личные проблемы, связанные с учебной/научной деятельность, с которыми они боятся идти к психологу. Причем 4 из 8 респондентов из первой группы поделились, с чем связаны проблемы: «Непонимание со стороны учителей, постоянная усталость и сонливость, срывы», «Результаты олимпиад не оправдывают мою собственную планку, а также время / силы / денежные средства, которые я вкладываю», «Было некогда обращаться к психологу по поводу завышенных требований к себе», «Предъявляю к себе слишком много требований, жертвую своим отдыхом и активной жизнью, чтобы учиться».

Подводя итоги, стоит сказать, что рабочая гипотеза подтвердилась частично: у школьников с одаренностью обнаружены тенденции к появлению психического выгорания, а также к низкому личностному адаптивному потенциалу. Это может приводить к нервным срывам, потере интереса к учебной и научной деятельности. Может быть вызвано непониманием со стороны окружения, выстраиванием высоких «планок» для достижений как со своей стороны, так и со стороны учителей/родителей, которые могут обесценивать уже имеющиеся достижения. У многих ребят из первой группы был снижен коммуникативный потенциал, но далеко не у всех из них есть актуальные проблемы в коммуникации. По стандартам ФГОС в обязанности школьного психолога входит:

- Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения.

- Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом возрастном этапе.

- Формирование у обучающихся способности к самоопределению в выборе профессиональной деятельности.

- Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также развитии обучающихся.

- Содействие распространению и внедрению в практику школы достижений в области отечественной и зарубежной психологии.

- Содействие обеспечению деятельности педагогических работников школы научно-методическими материалами и разработками в области психологии.

- Оказание помощи в личностном развитии перспективным, способным, одаренным обучающимся в условиях общеобразовательного учреждения.

К сожалению, обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику и помочь в развитии его одаренности в рамках работы школьного психолога общеобразовательной школы очень сложно. Поэтому одним из путей решения данной проблемы может быть создание районных психологических центров со штатом психологов, которые будут дополнительно к работе школьных сотрудников заниматься диагностированием одаренности, личностных проблем, а также проводить мероприятия на основе этих данных.

Литература:

1. Богоявленская М. Е. О принципах работы с одаренными детьми в образовании // Актуальные проблемы образования и науки: традиции и перспективы. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 55-летию Института дошкольного воспитания и 110-летию со дня рождения А. В. Запорожца. — М., 2016. — С. 16–20.

2. Юркевич В. С. От детской одаренности к реальному таланту: проблема «перехода» // Современная зарубежная психология. — 2021. — Т. 10. — № 4. — С. 33–43.

3. Рабочая концепция одаренности [Электронный ресурс] URL: cyberleninka https://cyberleninka.ru/article/n/rabochaya-kontseptsiyaodarennosti/viewer (дата обращения: 20.02.2024).

4. Щебланова Е. И., Петрова С. О. Современные зарубежные исследования тревожности интеллектуально одаренных школьников // Современная зарубежная психология. — 2021. — Т. 10. — № 4. — С. 97–106.

5. Паатова М. Э., Хашхова Д. З., Деленьян А. В., Меденцева А. А. Особенности проявления социально-личностной жизнеспособности одаренных подростков // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. Педагогика и психология. — 2022. — С. 56–66.