В статье представлены данные заболеваемости детского населения психическими расстройствами района имени Лазо в сравнении с аналогичными показателями по городу Хабаровску и краю. Проведен сравнительный анализ динамики заболеваемости данным классом болезней за 2012–2023 годы. Представлены результаты изучения вегетативных реакций у 119 детей с ментальными нарушениями на территории района имени Лазо Хабаровского края.

Ключевые слова: детское население, ментальные нарушения, вегетативная нервная система, вегетативные реакции

The article presents data on the primary morbidity and mental disorders in the child population in the Khabarovsk Territory and the Lazo district in particular. A comparative analysis of the dynamics of morbidity dynamics of this class of diseases for 2012–2023 was carried out. Data on the study of vegetative reactions in children with mental disorders in the Lazo district of the Khabarovsk Territory are presented.

Keywords: children's population, mental disorders, autonomic nervous system, autonomic reactions

Актуальность проблемы

К сожалению, в настоящее время проблема ментальных нарушений у детей плохо изучена и очень многие вопросы в ней остаются открытыми, что затрудняет процессы обучения, воспитания и коррекции таких детей.

Ментальное расстройство (МР) — это психическое заболевание или нарушение психического (интеллектуального) развития, которое ограничивает способность человека работать или обслуживать себя, а также осложняет процесс интеграции в общество. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, психические отклонения имеются у каждого пятого человека на планете. К сожалению, в нашем обществе люди с ментальными расстройствами воспринимаются как что-то из ряда вон выходящее. К этой группе расстройств относят:: аутизм, шизофрению, эпилепсию, умственную отсталость, дефекты речи, генетические заболевания, органические поражения центральной нервной системы, деменцию, клиническую депрессию и другие состояния.

Вегетативные нарушения являются одной из актуальных проблем современной педиатрии в связи со значительной распространенностью их среди детского населения. Вегетативная дисфункция характеризуется расстройствами психоэмоциональной, сенсомоторной и вегетативной активности, связанными с надсегментарными и сегментарными нарушениями вегетативной регуляции деятельности различных органов и систем. Следует отметить, что в доступных отечественных источниках упоминания об изучаемой проблеме не были найдены. В детском возрасте синдром вегетативной дисфункции (далее СВД) исключительно полиморфен по клиническим проявлениям и функциональными нарушениями со стороны различных органов и систем. Существует мнение, что СВД у детей не является патологическим состоянием; он возникает в результате несовершенства вегетативной регуляции растущего организма, проходит со временем самостоятельно, что, по мнению большинства авторов, является ошибочным [1,2,3].

Нарушение вегетативной функции ведёт за собой нарушение структуры — функциональные нарушения в органах постепенно переходят в органические, и возникает множество болезней внутренних органов, которые лечить значительно сложнее и дольше, а восстановление может быть и неполным [4,5].

Причинами нарушений вегетативной регуляции считаются: наследственно-конституциональная предрасположенность; отягощенный акушерский анамнез матери; заболевания нервной системы различного генеза; очаги хронического воспаления и соматические заболевания; психоэмоциональное перенапряжение; чрезмерные физические нагрузки; неблагоприятные условия окружающей среды.

При клинической диагностике СВД следует учитывать общую направленность вегетативных изменений, а именно симпатикотоническую, ваготоническую или смешанную. По данным современных авторов [6,7] отмечено, что при оценке динамики клинических синдромов следует учитывать тип вегетативного гомеостаза и возраст ребенка. У детей с ваготонией клинические проявления СВД возникают в более раннем возрасте и отличаются большим разнообразием, чем при смешанном или симпатикотоническом типах вегетативного гомеостаза.

Цель работы

- Изучить ментальные нарушения у детей в зависимости от территории их проживания, а именно Хабаровский край, город Хабаровск и муниципальное образование имени Лазо.

- Проанализировать клинические проявления СВД у детей с ментальными нарушениями, проживающих на территории муниципального района имени Лазо, Хабаровского края для обоснования дифференцированного выбора медицинской коррекции вегетативных нарушений.

Материалы и методы

Объектом исследования были дети, обучающиеся в специализированной школе интернате № 9 поселка Переяславка, района им. Лазо, Хабаровского края (далее КГБОУ ШИ 9). Было обследовано 119 учеников в возрасте от 7 до 17 лет — 55 девочек (42,8 %) и 64 мальчика (53,8 %), которые составили основную группу. В контрольную группу были включены 119 интеллектуально здоровых детей — 51 девочка (42,9 %) и 68 мальчиков (57,1 %) в возрасте от 7 до 17 лет, не имеющие ментальных нарушений и обучающиеся по общеобразовательным программам в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя школа № 1 поселка Переяславка. Дети были отобраны случайным образом во время проведения периодического медицинского осмотра в данном учреждении. На момент исследования дети находились в состоянии полного физического покоя, что является одним из основных критериев для получения достоверных сведений во время оценки вегетативной нервной системы (далее ВНС).

Средний возраст обследуемых детей в обеих группах составил 13,2±2,1 года.

В работе использованы и проанализированы годовые отчеты по форме 19 МЗ ХК за 2012–2023 годы и сборники «Основные показатели деятельности психиатрической и наркологической службы в Хабаровском крае» КГБУЗ «Краевая психиатрическая больница» имени профессора И. Б. Галанта этот период. Объектом исследования выступало детское население в возрасте 0–17 лет. Численность детского населения была взята по данным Росстата с учетом переписи населения в 2020 году.

Для достижения цели и решения поставленных задач по изучению вегетативных реакций у детей нами применялись клинические и инструментальные методы исследования: сбор жалоб (опрос), анамнез заболевания и жизни (данные амбулаторных карт обучающихся), анализ базовых гемодинамических показателей (частота сердечных сокращений, систолическое, диастолическое и пульсовое артериальное давление, оценка клиноортостатической пробы, электрокардиограмма в трех стандартных и трех усиленных от конечностей и шести грудных отведениях).

Состояние вегетативной нервной системы оценивали по трем основным параметрам: исходный вегетативный тонус, вегетативное обеспечение и вегетативная реактивность с использованием таблицы А.М Вейна, адаптированной для детского возраста [7,8]. Значения показателей оценивались согласно критериям, изложенным в рекомендациях Союза педиатров России [9].

С целью сравнения показателей был использован вариационный и корреляционный анализы. Количественные данные в таблицах представлены средней арифметической величиной.

Результаты и обсуждение

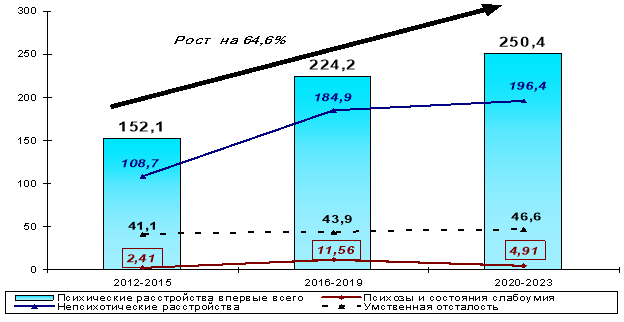

Проведенный анализ показателей состояния здоровья детей, проживающих в районе имени Лазо, позволил установить, что уровень первичной заболеваемости психическими расстройствами за двенадцать лет у детей в возрасте 0–17 лет выросла на 64,6 % (Рис. 1). Это гораздо выше темпов роста первичной заболеваемости психическими расстройствами в крае и в городе Хабаровске (31,5 и 21,7 % соответственно).

Рис. 1. Первичная заболеваемость психическими расстройствами у детей района имени Лазо в возрасте 0–17 лет (на 100 000 соответствующего детского населения)

При анализе первичной заболеваемости детского населения района имени Лазо в возрасте 0–17 лет психическими расстройствами за период 2012–2024 годы отмечен выраженный рост непсихотических расстройств на 80,7 % (группа психических расстройств, которая представлена эмоциональной несдержанностью или лабильностью, утомляемостью, множеством неприятных физических ощущений и болями, возникшее как следствие органического нарушения).

Уровень первичной заболеваемости детей психозами и слабоумиями за последние 4 года (2020–2023) снизился практически в 2,4 раза по сравнению с 2016–2019 годами, до 4,91 случаев против 11,56 на 100 000 детского населения, однако он остается в 2 раза выше по сравнению с 2012–2015 гг.

Уровень первичной заболеваемости детей умственной отсталостью имеет тенденцию к росту (Рис. 1).

Следует отметить, что уровень впервые выявленных психических расстройств у детей района имени Лазо в среднем (208,0 случая на 100 000 детского населения) оказался ниже, чем в Хабаровском крае в целом (356,0 случая) и в г. Хабаровске в частности (325,0 случая), на 41,6 и 37,9 % соответственно. Снижение касается психозов и слабоумия и непсихотических расстройств. Первичная заболеваемость детей района умственной отсталостью (38,1 случая) оказалась выше на 51,8 % заболеваемости детей, проживающих в Хабаровске, однако она была ниже краевого показателя (46,6 случая) на 55,1 %.

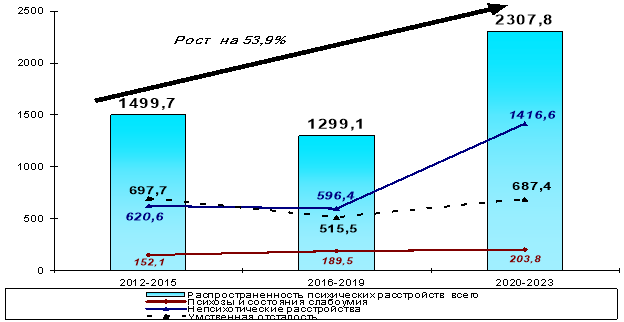

Распространенность психических расстройств среди районного детского населения в возрасте 0–17 лет выросла за 2012–2023 годы на 53.9 % и составила в 2023 году 2307,8 случая на 100 000. Рост общей заболеваемости этого класса болезней коснулся двух составляющих этого класса болезней: психозов и слабоумия (на 34,0 %) и непсихотических расстройств (в 2,3 раза). Общая заболеваемость детей умственной отсталостью остается практически на одном уровне, несмотря на её снижение до 515,5 случая на 100 000 в 2016–2019 годах (рис. 2).

Рис. 2. Распространенность психических расстройств у детей района имени Лазо в возрасте 0–17 лет (на 100 000 соответствующего детского населения)

Уровень общей заболеваемости детей района психическими заболеваниями в среднем за 2012–2023 годы (1685,8 случая на 100 000 детского населения) оказался ниже краевого показателя (3022,2 случая) и общей заболеваемости этой категорией заболеваний у детей, проживающих в городе Хабаровске (2433,0 случая) на 44,2 и 30,7 % соответственно. Однако общая заболеваемость детей района психозами и слабоумиями была выше краевого и городского показателя в 2,1 и 2,4 раза соответственно. Аналогичная ситуация с общей заболеваемостью детей района умственной отсталостью; здесь превышение составило 2,4 и 86,7 % соответственно.

В основной группе исследуемых детей распределение ментальных расстройств было следующем: психозы и слабоумия (49 ребенка), непсихотические расстройства и умственная отсталость — 47 и 33 ребенка соответственно.

Анализ показателей психического состояния детей свидетельствует о том, что в среднем 11 % детей имеют отклонения в эмоционально-вегетативной, психомоторной и интеллектуальной сферах, причем среди детей школьного возраста они встречаются в 4 раза чаще. Такой рост, вероятнее всего, обусловлен разрушением традиционных социальных и семейных структур [10].

Учитывая достаточную распространенность психических расстройств у детей района имени Лазо, нами были изучены проявления вегетативной дисфункции у данной группы населения района. Выявлено, что у преобладающей части матерей на момент анализируемой беременности имелся отягощенный акушерско-гинекологический анамнез: беременность имела патологическое течение (угроза прерывания, токсикоз беременных, повышение артериального давления).

99 детей основной группы (83,2 %) имели ишемически-гипоксическое поражение центральной нервной системы (далее ЦНС) в раннем возрасте; они наблюдались у невролога и получали медикаментозное лечение, что позволяет считать резидуально-органические проявления поражения ЦНС ведущим звеном в генезе вегетативной дисфункции.

Среди детей основной группы выявлен высокий уровень хронической очаговой инфекции и сопутствующей соматической патологии: хронического синусита у 2 человек (1,5 %), хронического тонзиллита у 10 человек (8,4 %) гипертрофия миндалин II–III степени у 20 человек (16,8 %), аденоиды, аденоидит — у 20 человек (16,8 %), хронические соматические заболевания (бронхиальная астма, аллергический ринит, поверхностный гастрит, анемия и пр.) у 34 человек (28,6 %).

Следует отметить, что из общего числа детей основной группы, имеющих соматическую патологию — 46 детей, имели статус ребенка инвалида — из них 41 (89,1 %) по психиатрическому заболеванию, 5 человек (10,9 %) с диагнозом — детский церебральный паралич. Соматически здоровыми были признаны 33 ребенка основной группы (27,7 %), но в силу отклонений в нервно-психическом развитии, обучались по адаптированным образовательным программам в КГБОУ ШИ 9. Изменения в психоэмоциональной сфере имели все дети основной группы — в основном преобладали: повышенный уровень тревожности, раздражительность, гиперактивность, агрессивность, отсутствие интереса к окружающему, снижение интеллектуальной работоспособности, ослабление памяти и внимания (табл. 1).

Таблица 1

Уровень хронической очаговой инфекции и сопутствующей соматической патологии

|

Нозология |

Основная группа |

Контрольная группа |

|

Хронический синусит |

2 (1,7 %) |

2 (1,7 %) |

|

Хронический тонзиллит |

10 (8,4 %) |

6 (5,0 %) |

|

Гипертрофия миндалин 2–3 ст |

20 (16,8 %) |

10 (8,4 %) |

|

Аденоидит |

20 (16,8 %) |

10 (8,4 %) |

|

Хронические соматические заболевания |

34 (28,6 %) |

28 (23,5 %) |

|

Отсутствуют хронические заболевания |

33 (27,7±4,1 %) |

63 (53,0±4,6 %) |

В контрольной группе детей уровень хронической патологии ЛОР-органов оказался достоверно ниже (р<0,001), тогда как показатели общих соматических заболеваний практически были идентичными [11].

Для оценки клинических проявлений СВД первоначально проводился анализ структуры жалоб, предъявляемых участниками исследования и их родителями, в обеих группах исследования (табл. 2).

Таблица 2

Клинические проявления вегетативных нарушений основная группа

|

Вегетативные нарушения |

7–10лет |

11–14 лет |

15–17 лет |

|

головная боль, головокружения |

7 |

12 |

0 |

|

синкопе |

0 |

2 |

0 |

|

астенический синдром (работоспособности, плохая переносимость душных помещений, общая утомляемость, эмоциональная лабильность) |

13 |

15 |

0 |

|

Нарушения со стороны ССС (лабильность АД, аритмии, кардиалгии) |

18 |

13 |

0 |

|

Отмечалось 2 и более нарушения у 1 человека |

5 |

4 |

18 |

|

Не отмечалось вегетативных нарушений |

12 |

0 |

0 |

|

Всего |

55 |

46 |

18 |

В основной группе выявлено статистически значимое преобладание детей с эмоциональной лабильностью (75 % и 62 %, р=0,023 соответственно). В контрольной группе чаще выявлялись снижение работоспособности и слабость, препятствующие выполнению домашнего задания, занятиям физической культуры и другим возрастным нагрузкам 52(43,7 %) ребенка. Жалобы со стороны системы кровообращения наблюдались у 68 человек — у 6,3 % (15детей) отмечали жалобы на боли в области сердца, 15,9 % (38 детей) жаловались на ощущение сердцебиения и у детей 15 (6,3 %) обучающихся были жалобы на ощущение перебоев в работе сердца. Также отмечались жалобы на непереносимость пребывания в душных помещениях, тошноту, рвоту, боли в животе, одышку, тревожность, светобоязнь. Необходимо отметить, что большинство этих жалобы возникали во время учебного дня и не проходили после отдыха. На первом месте по частоте встречаемости были головная боль и головокружения. Эти симптомы отмечались периодически, чаще во время выполнения умственных и/или физических нагрузок у 84(35,3 %) детей. У 11 детей (4,3 %) головокружение сопровождалось обмороком (синкопе). Синкопальные состояния чаще регистрировались у детей контрольной группы (3,25 против 1,4 %, р=0,292). Цефалгический синдром в большинстве случаев был представлен головными болями напряжения, давность манифестации цефалгического синдрома у большинства детей была невелика и составляла 3–4 месяца в обеих группах, различий в частоте эпизодов цефалгий не наблюдалось (табл. 3).

Таблица 3

Клинические проявления вегетативных нарушений в контрольной группе

|

Вегетативные нарушения |

7–10 лет |

11–14 лет |

15–17 лет |

|

головная боль, головокружения |

5 |

11 |

7 |

|

синкопе |

0 |

4 |

3 |

|

астенический синдром (работоспособности, плохая переносимость душных помещений, общая утомляемость, эмоциональная лабильность) |

7 |

12 |

6 |

|

Нарушения со стороны ССС (лабильность АД, аритмии, кардиалгии) |

8 |

11 |

4 |

|

Не отмечалось вегетативных нарушений |

30 |

10 |

1 |

|

Всего |

50 |

48 |

21 |

Ведущим клиническим симптомом у детей в обеих группах было пониженное АД. При этом во всех случаях отмечалось уменьшение как систолического, так и диастолического АД. Раздельные значения САД и ДАД у обследованных находились в пределах 5-го и 25-го перцентилей кривой распределения. Средний уровень систолического АД при этом оказался равным 94,3 ± 2,4 мм рт. ст., диастолического — 47,1 ± 3,1 мм рт. ст. У 75,7 % обследованных детей с ВСД по гипотензивному типу наблюдались головокружения. С большей частотой (56,3 % случаев) их регистрировали у девочек. Характерной особенностью детей с ВСД по гипотензивному типу была повышенная утомляемость, которая констатирована у 72,2 % обследованных. Удельный вес мальчиков с данным симптомом составил 34,7 %, девочек — 37,5 %. Проблемы физического характера у детей с нарушениями интеллекта способствуют формированию локомоторных нарушений. Отмечаются недостатки в развитии основных движений — замедленность, неуклюжесть, отсутствие легкости и плавности, также отклонения в развитии физических качеств — отставание от нормативных значений в показателях силы мышц туловища и конечностей (на 15–30 %), быстроты двигательных действий (10–15 %),выносливости (20–40 %), скоростно-силовых качеств (15–30 %) и гибкости [12,13,14].

Особенности ЭКГ, отражающие отклонения от возрастных норм, были зарегистрированы у небольшого количества обследованных детей. Чаще других отмечались синусовые аритмии, распространенность которых увеличивалась с возрастом: аритмия была выявлена у 17 детей (14,3 %), синдром ранней реполяризации желудочков, вероятнее всего, как компенсаторное явление в ответ на преобладание симпатических влияний, у 19 обследуемых детей (16,0 %), синдром укорочения изменения PQ — у 7 обследованных (5,9 %). У 76 детей по данным ЭКГ изменений не было выявлено (63,8 %). Нарушения сердечного ритма в детском и подростковом возрасте относят частое бессимптомное течение, которое затрудняет раннюю диагностику, не позволяет уточнить длительность заболевания и время его начала. В связи с этим для детей характерно случайное выявление аритмий при профилактической электрокардиографии (табл. 4).

Таблица 4

Изменения по данным стандартной ЭКГ

|

ЭКГ-признаки |

Основная группа |

Контрольная группа |

|

Синусовая аритмия |

17(14,3 %) |

15(12,6 %) |

|

Синдром ранней реполяризации желудочков |

19(16,0 %) |

18(15,1 %) |

|

Синдром укорочения PQ |

7(5,9 %) |

8(6,8 %) |

|

Блокада правой ножки пучка Гиса |

0 |

2 (1,7 %) |

|

Отсутствуют изменения на ЭКГ |

76(63,8 %) |

76(63,8 %) |

Нарушение функции автоматизма в форме аритмий у большинства детей в обеих группах. Обращает на себя внимание более частая встречаемость нарушений проводимости в контрольной группе — чаще отмечались признаки неполной блокады правой ножки пучка Гиса, но учитывая небольшую разницу показателей в обеих группах нельзя считать ее статистически значимой.

Следует отметить, что в детском возрасте нозологические формы аритмий разнообразны. По данным литературы, на фоне вегетативного дисбаланса с преобладанием парасимпатического тонуса у детей могут формироваться дисфункции синусового узла и атриовентрикулярного соединения, которые в детском возрасте являются одними из наиболее распространенных нарушений сердечного ритма и проводимости [15].

Распределение участников исследования по результатам с использованием методики А. М. Вейна позволило сделать вывод, что только 10 детей основной группы не имели признаков вегетососудистой дистонии, в то время как в контрольной группе этот показатель был несколько выше (таб. 3).

Вегетативная лабильность была выявлена у 109 детей (91,6 %): вегето-сосудистая дистония с преобладанием симпатикотонии — у 46 (38,7 %), с преобладанием ваготонии — 63 детей (52,9 %). Наименьшее количество в обеих группах представляли дети с симпатикотонией. Согласно физиологической целесообразности, большинство детей должны быть исходно эй- или ваготониками (табл. 5).

Таблица 5

Распределение обследуемых детей с учетом исходного вегетативного тонуса (ИВТ)

|

ИВТ |

Основная группа |

Контрольная группа |

|

эйтония |

10 (8,40±2,54 %) |

22 (18,49±3,56 %) |

|

симпатикотония |

46 (38,66±4,46 %) |

38 (31,93±4,27 %) |

|

ваготония |

63 (52,94±4,58 %) |

59 (49,58±4,58 %) |

Преобладающим типом у обследуемых детей являлась ваготоническая направленность вегетативной регуляции (р<0,05). Из наиболее часто встречающихся ваготонических признаков были: розовый цвет кожных покровов с мраморным рисунком (39,0 %), брадикардия или брадиаритмия (59,3 %), снижение температуры кожных покровов и гипергидроз кистей рук и стоп (58,4 %). При симпатикотоническом типе дети, как правило, были астеничными, отмечалась дисгармония физического развития, пониженное питание (30,0 % обследованных детей). Кожные покровы у детей были теплыми или горячими на ощупь, сухими, чаще бледными (22,0 %), у них отмечалась тахикардия (40,7 %). Гомеостаз у детей с вегетативной дисфункцией характеризуется дисбалансом вегетативной регуляции в виде преобладания парасимпатических (ваготонических) влияний [16,17].

Наиболее типичные проявления вегетативной дистонии проявляются в препубертатном и пубертатном периоде. С целью более детального изучения вегетативного обеспечения обучающимся 9 класса (7 мальчиков и 4 девочки в возрасте от 14 до 16 лет) КГБУ ШИ № 9 была проведена клинико-ортостатическая проба. После оценки результатов исследования были выявлены различные варианты нарушения вегетативного обеспечения. У детей с симпатикотонией (1 мальчик и 1 девочка) был характерен гиперсимпатикотонический вариант: повышение показателей систолического артериального давления более 20 мм рт. ст., увеличение частоты сердечных сокращений более 30 ударов в 1 мин и более медленное восстановление показателей в последующем. При наличии у обследуемых детей ваготонии (6 мальчиков и 3 девочки) характерным можно считать астеносимпатический вариант: неизмененные показатели артериального давления и частоты сердечных сокращений в момент перехода в вертикальное положение, начиная с третьей минуты повышение этих параметров и медленное восстановление после. У девочек, в отличие от мальчиков, при проведении исследования отмечались более выраженные изменения вегетативного гомеостаза, что вероятно свидетельствует о большей напряженности адаптационных механизмов.

Полученные данные показали, что у детей обоих полов имеется дисбаланс вегетативной нервной системы. Дети относятся к группе риска по развитию психосоматической патологии в будущем и поэтому нуждаются в особом диспансерном наблюдении. При наблюдении следует учитывать значимое влияние провоцирующих факторов частые респираторные заболевания, нарушение режима дня, гиподинамию, психоэмоциональное перенапряжение [18].

Синдром вегетативной дисфункции приводит к существенному снижению показателей качества жизни детей по классам физического, психического и социального функционирования. СВД способствует формированию полиорганной патологии, преобладанию дисгармоничного и резко дисгармоничного физического развития, несоответствию индекса массы тела, нарушению становления репродуктивного здоровья детей с высокой частотой задержки полового развития [19].

Выводы

Обращает на себя внимание более выраженный рост первичной и общей заболеваемости детей района имени Лаза психическими расстройствами, чем в крае и городе Хабаровске.

Уровень первичной заболеваемости детей района умственной отсталостью оказался выше, чем у детей, проживающих в городе Хабаровске, но ниже краевого показателя.

Распространенность психическими расстройствами у детей района в целом была ниже краевого и городского показателя. Однако общая заболеваемость детского населения психозами и слабоумиями в районе имени Лазо была более, чем в 2 раза выше краевого и городского показателя. Аналогичная ситуация с общей заболеваемостью детей района умственной отсталостью.

Проведенное исследование показало наличие расстройств вегетативной нервной системы у интеллектуально здоровых детей и имеющих ментальные нарушения, проживающих на территории муниципального района имени Лазо, Хабаровского края.

Факторами риска, способствующими развитию вегетативной дисфункции у детей, являются: отягощенный акушерский анамнез матери, перинатальная патология центральной нервной системы, наличие хронической соматической патологии.

Клинические проявления СВД носят полисистемный характер у всех обследованных детей и представлены в большей степени функциональными соматовегетативными расстройствами и нарушениями нервно-эмоционального профиля, несмотря на преобладание когнитивных расстройств в основной группе, астенические симптомы у детей этой группы встречались также часто, как и в контрольной группе [20,21].

Для осуществления персонифицированного подхода к ранней диагностике СВД у детей школьного возраста необходимо своевременное проведение диагностических мероприятий по установлению значимых факторов риска, анализу клинических проявлений. Полученные результаты позволят включить обследуемых школьников в группу риска по психосоматическим заболеваниям [22,23,24]. Для профилактики вегетативных нарушений у детей была разработана индивидуальная программа по коррекции управляемых факторов риска социально-средового характера (характер и режим питания, двигательная активность, хроническая соматическая патология, уровень интенсивности обучения) для каждого обучающегося Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа интернат № 9» поселка Переяславка, района им. Лазо, Хабаровского края.

Полученные результаты могут быть полезными для педиатров, детских неврологов и психиатров в обеспечении комплексного подхода к ранней диагностике и коррекции вегетативных нарушений у детей с ментальными нарушениями, что в дальнейшем позволит значительно качество жизни данной категории детского населения.

Литература:

1. Попова Н. М., Гарипова Ч. А., Семёнова А. В. Актуальность и значимость синдрома вегетативной дисфункции у детей и подростков в практике врача педиатра // Научный медицинский журнал «Авиценна». 2019. № 36. С. 4–9.

2. Чутко Л. С., Корнишина Т. Л., Сурушкина С. Ю., Яковенко Е. А., Анисимова Т. И., Волов М. Б. Синдром вегетативной дисфункции у детей и подростков / // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2018. Т. 118, № 1. С. 43–49.

3. Воробьёва, О. В. Вегетативная дистония — что скрывается за диагнозом? / О. В. Воробьёва // Трудный пациент. — 2011. — Т. 9, № 10. — С. 16–22.

4. Воробьёва, О. В. Заболевания вегетативной нервной системы / О. В. Воробьёв // Неврология. — 2019. — Т. 1. — С. 770–782.

5. Щукин, И. А. Новые возможности лечения вегетативной дисфункции / И. А. Щукин, А. В. Лебедева, М. С. Фидлер, М. А. Солдатов // РМЖ. Неврология. -2017. — № 9. — С. 607–611.

6. Заваденко Н. Н. Тревожные расстройства в практике педиатра и детского невролога// РМЖ.2020;8:23–29.

7. Вегетативные расстройства: клиника, диагностика, лечение. Под ред. Вейна А. М. М.: Медицинское информационное агентство, 2000. 752 с.

8. Вейн А. М., Вознесенская Т. Г., Воробьева О. В. Вегетативные расстройства: клиника, диагностика, лечение. Руководство для врачей. Под ред. В. Л. Голубева. Москва: Медицинское информационное агентство, 2010; 637.

9. Последствия перинатального поражения центральной нервной системы с синдромом гипервозбудимости. Версия: Клинические рекомендации РФ 2013–2017 (Россия).

10. Третьякова Н. В. Статистика и тенденции состояния здоровья детей // Состояние здоровья: медицинские, социальные и психолого-педагогические аспекты: материалы VIII Междунар. науч.-практ. интернет-конференции, г. Чита, 13–17 февр. Чита: Изд-во ЗГУ, 2017. С. 314–614.

11. Журавлева И. В., Лакомова Н. В. Здоровье детей и подростков в России: социально-политические и социологические аспекты // Социол. ежегодник. 2016. № 2015–2016. С. 293–307.

12. Елизарова Е. С. Сравнительная характеристика антропометрических показателей подростков при различных типах синдрома вегетативной дисфункции //Журнал фундаментальной медицины и биологии.-2015.-№ 3.-С 38–41.

13. Л. С. Намазова-Баранова., К. А. Елецкая, Е. В. Кайтукова, С. Г. Макарова. Оценка физического развития детей среднего и старшего школьного возраста: анализ результатов одномоментного исследования // Педиатрическая фармакология. — 2018. — № 4. — С. 333–342.

14. Юсупова У. У. Синдром вегетативной дистонии у детей / // Авиценна.- 2017. — № 12 — С. 45–49.

15. Васичкина Е. С., Кручина Т. К., Лебедев Д. С., Егоров Д. Ф. Вегетативная бинодальная дисфункция у детей. Особенности естественного течения. Казанский медицинский журнал. 015;96(4):609–615.

16. Творогова Т. М., Захарова И. Н., Пшеничникова И. И. Вегетативная дисфункция и заболевания сердечно-сосудистой системы у детей. Медицинский совет. 2017;19:208–212.

17. Чутко Л. С., Корнишина Т. Л., Сурушкин С. Ю. и соавт Синдром вегетативной дисфункции у детей и подростков // Журнал неврологии и психиатр. им. С. С. Корсакова. — 2018. — Т. 118, № 1. — С. 43–49.

18. Полыгалова Н. Л., Ярошенко А. А., Гуляева И. Л. Вегетативная дисфункция у детей старшего школьного возраста с железодефицитной анемией // European Journal of Natural History. — 2023. — № 2. — С. 37–41

19. Ракитская Е. В., Клинико-патогенетическое особенности состояния здоровья подростков с синдромом вегетативной дисфункции: автореф. Дис. д-ра медиц. наук: Хабаровск, 2014. — 82 с.

20. Н. Н. Заваденко, Ю. Е. Нестеровский Клинические проявления и лечение синдрома вегетативной дисфункции у детей и подростков. Педиатрия/2012/Том 91/№ 2. С.92–101.

21. Т. А. Колодяжная, О. И. Зайцева, Ж. Г. Зайцева, И. А. Игнатова Синдром вегетативной дисфункции у детей младшего школьного возраста: факторы риска и структурно-функциональное состояние мембран эритроцитов. // Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, Том 13, № 4, 2021. С.115–128.

22. Тимофеева Е. П., Рябиченко Т. И., Скосырева Г. А., Карцева Т. В. Состояние вегетативной нервной системы у детей и подростков 15–17 лет // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2016. № 4. С.82–87.

23. Шашель В. А., Подпорина Л. А., Панеш Г. Б., Пономаренко Д. С., Добряков П. Е. Возрастные особенности вегетативного статуса у детей с синдромом вегетативной дистонии. Кубанский научный медицинский вестник. 2017;24(4):169–172.

24. Мугдин К. В. Проблема социальной адаптации семей, имеющих детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития в Хабаровском крае / Молодой ученый. — 2016. — № 15.1 (119.1). — С. 84–87.