Занятия исследовательской работой приносят детям удовольствие, благотворно сказываются на их моральном облике и всесторонне развивают интеллект и физическую форму. Лишь посредством активного участия ребенок способен осознать все богатство окружающей среды и найти свое предназначение. Внедрение передовых образовательных методик расширяет горизонты воспитания и обучения детей дошкольного возраста, при этом проектная деятельность является одним из самых действенных подходов в настоящее время.

Проектная работа является педагогическим инструментом, направленным на стимуляцию когнитивного и креативного прогресса ребенка, а также на становление его индивидуальных характеристик.

В дошкольном образовании проектная деятельность отличается тем, что ребенок в силу возраста еще не обладает способностью самостоятельно выявлять проблемные ситуации в окружающей среде, формулировать проблему и определять цель проекта.

В дошкольных образовательных учреждениях проектная деятельность строится на принципах взаимодействия между детьми, педагогами, родителями и другими членами семьи, что создает атмосферу сотрудничества в воспитательно-образовательном процессе.

Данный подход является востребованным и действенным, поскольку предоставляет ребенку шанс изучать, проводить опыты, обобщать приобретенные сведения, совершенствовать креативность и умение общаться, что в свою очередь помогает ему приспособиться к учебному процессу.

С момента появления на свет человек начинает изучать окружающую среду посредством зрения. Подавляющее большинство, примерно 80–90 %, сведений поступает именно через зрительные органы. Значимость и ценность зрения в нашей жизни трудно переоценить. Это проявляется во всех аспектах: в играх, образовании, профессиональной деятельности и ежедневных занятиях.

Зрение является наиболее сильным каналом получения информации о внешнем мире. Как одно из самых сложных, удивительных и прекрасных свойств живой природы, глаза требуют особого внимания и заботы.

Этот проект важен, так как современные дети часто не знают, как глаза защищаются от холода. Исследуя этот вопрос, ребята активно участвуют в поиске информации, изучают структуру глаз, проводят эксперименты вместе с родителями и консультируются с офтальмологом.

В ходе реализации данного проекта приняли участие дети 10 человек, возраст 5–6 лет.

На основе изученных проблем детей поставили цель проекта:

Создание условий для организации познавательно — исследовательской деятельности у детей старшего дошкольного возраста посредствам проектной деятельности.

Рис.1. Постановка проблемной ситуации

Разработали план движения к цели.

– к кому обратиться за помощью (взрослому, педагогу) ;

– в каких источниках можно найти информацию;

– какие предметы использовать (принадлежности, оборудование) ;

– с какими предметами научиться работать для достижения цели. Способов сбора и анализа информации, способов представления результатов.

Рис. 2. Определение целей и задач проекта

Сбор, накопление материала . Включение в план — схему занятий, игр и других видов детской деятельности. Домашнее задания и задания для самостоятельного выполнения.

Поиск информации детьми совместно с родителями и воспитателями (интервью, опросов, наблюдений, экспериментов.) .

Исследование глаз — как органа чувств у человека.

Эксперимент № 1 . «Зачем человеку глаза?»

Цель: Изучить свойства зрительного аппарата методом экспериментирования; сформировать представления о том, что глаза могут выполнять несколько функций

Ход эксперимента: (дети — наблюдатели за столом, вызываю ребенка к доске, которому завязываю глаза). Проведем эксперимент, вы будете наблюдателями. (совершаю бесшумные действия: взмахиваю платочком, беру в руки игрушку, сажусь на стул)

— Ты видел, что я сейчас делала? (нет) Почему? (завязаны глаза)

Вывод: Какой вывод сделаем? Для чего человеку глаза? (чтобы видеть)

Эксперимент № 2 . «Что умеют наши глаза?»

Цель: обобщить имеющиеся у детей представления об основных функциях глаза

Ход эксперимента (на столе 2 пирамидки: большая и маленькая, 3 кубика разного цвета, 2 подноса разной формы)

— Сейчас мы узнаем, что умеют наши глаза. (обращаюсь к разным детям) Покажи зеленый кубик. Покажи большую пирамидку. Покажи круглый поднос.

Вывод: Какой вывод сделаем? Что умеют наши глаза? (определяют цвет, форму, размер)

Эксперимент № 3. «Метка на стекле» (у окна)

Цель: подтвердить экспериментальным путём, изученные раннее свойства глаза

Ход эксперимента: Подойдите к окну. Взгляните на крышу дома, теперь на кружок на стекле. Что находится далеко? Что находится близко? (выполняют упражнение 3–4 раза)

Вывод: Глаза определяют, где находится предмет, т. е. расстояние до предмета.

Из литературы мы узнали, что жидкость, которая увлажняет глаз — это не чистая вода, она содержит соли. А у соленой воды точка замерзания ниже, чем у чистой воды. Высокая концентрация солей в слезе позволяет ей не замерзать даже при -32°C. Поэтому мы провели ряд опытов:

Опыт 1 . «Какая слеза на вкус?»

Вывод: Слеза на вкус соленая.

Рис. 3. Исследование слезы

Опыт 2 . «Какая вода замерзнет?»

Вывод : Соленая вода в баночке не замерзла.

Презентация проекта, открытое занятие, мероприятие .

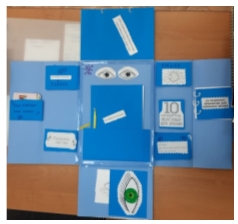

На завершающем этапе, провели открытое мероприятие — досуг «Наши глазки на морозе». Дети рассказывали и делились впечатлениями о проделанной работе. Из собранного материала детьми и родителями, у нас получился продукт… лепбук «Глаза на морозе».

Рис. 4. Продукт лэпбук «Почему глаза не мерзнут на морозе»

В ходе проектной деятельности и экспериментов ребята существенно расширили свои познания о защитных механизмах глаз от холода, их анатомическом строении и устойчивости к низким температурам. Они также осознали важность бережного отношения к зрению: ограничение времени перед экраном телевизора и компьютера, чтение при достаточном освещении и сбалансированное питание, включающее овощи, фрукты, особенно морковь и чернику.

Следовательно, наша первоначальная гипотеза была подтверждена, и дополнительно дети усвоили, что глаза — это ценный орган, требующий заботы и внимания.

Применение проектного метода в дошкольном образовании в качестве инструмента комплексного обучения содействует значительному увеличению самостоятельности воспитанников, развитию креативного мышления, а также способности самостоятельно искать информацию о заинтересовавших их предметах или явлениях и применять полученные знания в практической деятельности. Кроме того, это делает образовательную систему детского сада более открытой для вовлечения родителей в образовательный процесс.

Литература:

- Алексеев, Н. Г. Проектная деятельность в образовании // Народное образование. — 2005. — № 6. — С. 132–138.

- Веракса, Н.Е., Веракса, А. Н. Проектная деятельность дошкольников: пособие для педагогов дошкольных учреждений. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. — 112 с.

- Виноградова, Н.А., Панкова, Е. П. Образовательные проекты в детском саду: пособие для воспитателей. — М.: Айрис-пресс, 2008. — 208 с.

- Дыбина, О. В. Ребенок и окружающий мир: Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2–7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. — 336 с.

- Евдокимова, Е. С. Технология проектирования в ДОУ. — М.: ТЦ Сфера, 2006. — 64 с.

- Маврина, И. В. Исследовательская деятельность как средство развития познавательной активности детей старшего дошкольного возраста // Детский сад: теория и практика. — 2013. — № 1. — С. 46–51.

- Усова, А. П. Обучение в детском саду. — М.: Просвещение, 1981. — 176 с.

- Яковлева, Н. Ф. Проектная деятельность в дошкольном образовании: Учебно-методическое пособие. — М.: НЦ ЭНАС, 2008. — 128 с.

- Панфилова, М. Н. Игровые приемы в экологическом образовании дошкольников. — М.: Глобус, 2005. — 160 с.

- Рыжова, Н. А. Экологическое образование в детском саду. — М.: Карапуз, 2001. — 320 с.