На территории Западно-Казахстанской области проходят магистральные газопроводы, которые играют ключевую роль в транспортировке природного газа внутри региона и за его пределы. Одной из задач является удаление жидкостных накоплений из пониженных участков газопроводов, образующихся из конденсата и гидратных соединений, влияющих на эксплуатацию системы. В статье рассматривается методика очистки газопроводов от жидкостных скоплений с использованием кинетической энергии газа. Оцениваются гидродинамические условия, при которых газовый поток способен выносить жидкость, и приводится расчет критической скорости потока для эффективной очистки. Рассмотрены параметры, влияющие на процесс очистки, включая плотность скоплений и давление в трубопроводе. Приведены результаты анализа, подтверждающие высокую эффективность метода для газопроводов малого диаметра, что снижает эксплуатационные затраты и повышает надежность системы.

Ключевые слова: газотранспортная система, газопровод, жидкостные скопления, газовый поток, критическая скорость, эффективность очистки.

На территории Западно-Казахстанской области Казахстана проходит ряд магистральных газопроводов, играющих ключевую роль в транспортировке природного газа как внутри региона, так и за его пределы. Среди наиболее значимых магистралей следует выделить газопровод «Средняя Азия — Центр», который обеспечивает транзит природного газа из стран Центральной Азии в Россию, проходя через территорию области. Также важным элементом газотранспортной инфраструктуры является газопровод «Оренбург — Новопсков», соединяющий газовые сети России и Казахстана и обеспечивающий поставки газа в западные регионы страны.

Газификация населенных пунктов области осуществляется посредством системы газопроводов-отводов, подключенных к магистральным трубопроводам. Согласно данным на 2020 год, уровень газификации региона достигал 96,2 %, что свидетельствует о высокой доступности природного газа для потребителей. Газопроводы-отводы обеспечивают подачу газа в такие населенные пункты, как Уральск, Аксай и другие города и поселки региона.

Природный газ представляет собой один из ключевых элементов топливно-энергетического баланса, обеспечивающий функционирование различных отраслей промышленности и социальной инфраструктуры. В составе природного газа, транспортируемого по магистральным газопроводам, присутствуют незначительные примеси, включающие диспергированные частицы воды, газового конденсата, масел и других углеводородных соединений [1]. Кроме того, транспортируемый газ зачастую обладает высокой влажностью, что при изменении термобарических параметров в газопроводной системе приводит к процессам конденсации и образованию жидких отложений. Данные скопления формируются преимущественно в пониженных участках трубопроводов, создавая эксплуатационные сложности. В частности, их наличие приводит к увеличению гидравлического сопротивления движению газа, поскольку сужается живое сечение трубопровода.

Для обеспечения стабильности функционирования магистральных газопроводов проводится регулярная очистка их внутренней полости. Таким образом, проблема удаления жидких скоплений из пониженных участков газопроводных систем с использованием кинетической энергии газового потока является актуальной научно-технической задачей.

Образование жидкостных накоплений в пониженных участках газопроводов создает благоприятные условия для формирования гидратных соединений, что в свою очередь негативно сказывается на эксплуатационных параметрах газотранспортной системы, снижая ее эффективность и надежность. Своевременное устранение данных отложений является необходимым условием поддержания работоспособности трубопроводной инфраструктуры.

В настоящее время для очистки газопроводов применяются различные методы, однако они обладают рядом существенных недостатков [2]:

- необходимость временного прекращения транспортировки газа либо внесения конструктивных изменений в газопроводную систему, включая монтаж дополнительных очистных устройств;

- значительные потери природного газа в процессе очистки.

Современные технологии очистки преимущественно ориентированы на магистральные газопроводы, расположенные между компрессорными станциями. Такие участки характеризуются значительным диаметром и протяженностью. Однако значительную долю газотранспортной системы составляют газопроводы-отводы, имеющие малый диаметр и ограниченную длину. Эксплуатационные наблюдения свидетельствуют о недостаточной эффективности существующих методов очистки данных трубопроводов.

Процесс удаления жидкостных скоплений из пониженных участков газопроводов на сегодняшний день изучен недостаточно полно. Конструктивные особенности магистральных газопроводов, выполненных из непрозрачных металлических материалов и проложенных под землей, значительно затрудняют прямое наблюдение за физическими процессами, протекающими внутри трубопроводной системы. Вследствие этого отсутствует возможность точного определения локализации и динамики формирования жидкостных скоплений, а также параметров их движения по трубопроводу [3].

Основной целью настоящего исследования является оценка гидродинамических условий движения газа в магистральном трубопроводе с целью разработки методики очистки его внутренней полости от жидких накоплений за счет энергии газового потока.

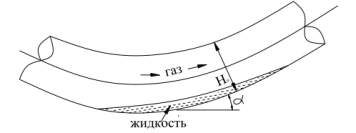

В данном исследовании рассмотрим пониженный участок газопровода, в котором формируется жидкостное скопление.

Рис. 1. Пониженный участок газопровода с жидкостным скоплением

Одной из основных задач является определение критической скорости газового потока, при которой жидкость не сможет оставаться в пониженном участке трубопровода и начнет перемещаться вдоль его оси (Рисунок 1).

Достижение данной скорости является важным условием для эффективного удаления жидкости и предотвращения ее аккумуляции в локальных зонах газопровода. Удаление жидкости из пониженного участка становится возможным только при полном перемещении жидкостного скопления на восходящий участок трубопровода. Для каждого отдельного газопровода необходимо производить индивидуальный расчет величины снижения давления, обеспечивающего достижение критической скорости газового потока, необходимой для реализации режима самоочистки [4].

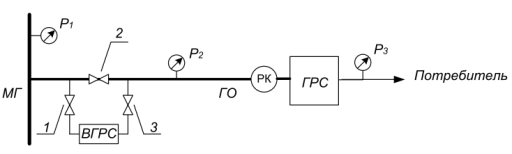

Рис. 2. Очищаемый участок газотранспортной системы продувкой при помощи ВГРС

Для создания высокоскоростного потока устраивают лупинг в обвод крана 2 (Рисунок 2). На обводной линии устанавливают временную газораспределительную станцию (ВГРС), кран 2 закрывают, открывают краны 1 и 3 и выполняют редуцирование газа до давления P₂ = P 3 + 10 % P 3. Очевидно, что на кране 2 будет создаваться перепад давления [5].

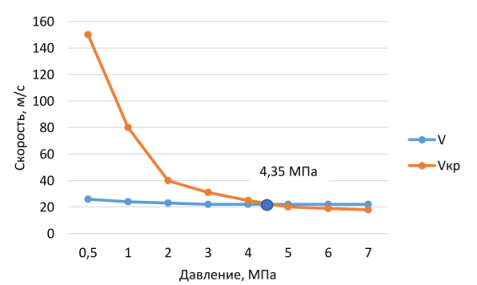

В рамках исследования построена графическая зависимость скорости газового потока от давления, а также критической скорости выноса жидкостного скопления 𝜈 кр в зависимости от давления на выходе трубопровода (P₂). В качестве примера рассмотрим газопровод с внутренним диаметром 225 мм, по которому транспортируется природный газ. Параметры газотранспортной системы включают плотность жидкостного скопления ρ ж = 1000 кг/м³, кинематическую вязкость жидкости ν ж = 50 мм²/с, максимальный угол наклона восходящего участка α=30°, температуру окружающего грунта 283 о К, диапазон давления в очищаемом участке от 0,5 до 7,5 МПа, а также коммерческий расход газа, составляющий 35 м³/с.

Графический анализ показал, что очистка внутренней полости газопровода возможна при давлении 4,35 МПа и ниже (Рисунок 3).

Рис. 3. Очистка трубопровода при давлении 4,35 МПа

При этом наблюдается пересечение линий фактической скорости газового потока (V) и критической скорости выноса жидкостного скопления (V кр ), что свидетельствует о достижении условий, необходимых для удаления жидкости из пониженного участка трубопровода. При дальнейшем увеличении давления свыше 4,35 МПа значение критической скорости снижается, приближаясь к скорости фактического газового потока, что делает процесс самоочистки менее эффективным.

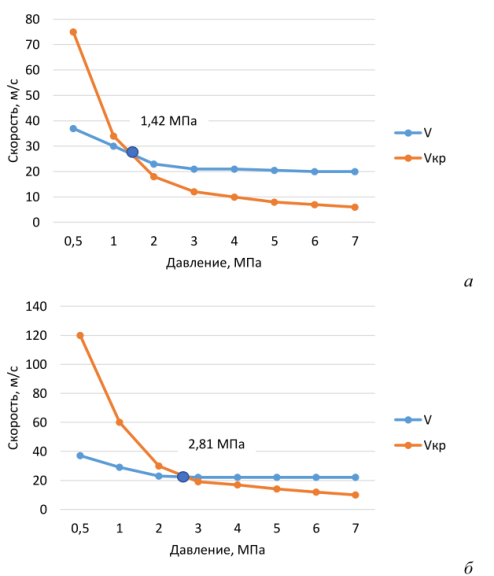

Изменяя исходные данные, построим аналогичные графики, что даст возможность наглядно увидеть, как различные параметры влияют на процесс формирования режима самоочистки газопровода. В качестве исходных значений примем внутренний диаметр газопровода равным 305 мм, а расход газа по коммерческому каналу составит 35 м³/с и 55 м³/с (Рисунок 4).

Рис. 4. Очистка при различных плотностях жидкостного скопления (а, б)

Таким образом, установлено, что эффективность очистки возрастает при увеличении плотности жидкостного скопления, что делает данный метод более экономически целесообразным в условиях присутствия тяжелых углеводородных конденсатов.

Выводы исследования подтверждают возможность очистки внутренней полости газопровода от жидкостных скоплений путем увеличения скорости газового потока. Метод продувки целесообразно применять для удаления жидкости из газопроводов небольшого диаметра, при этом очистка осуществляется за счет снижения давления в трубопроводе до расчетных значений.

Литература:

- Чурикова, Л. А. Анализ методов и средств очистки внутренней полости магистральных газопроводов / Л. А. Чурикова, М. Б. Смагулов // Молодой ученый, Научно-практический журнал, № 7(87, апрель-1) — Казань, ООО «Издательство Молодой ученый», 2015. — С. 216–219.

- Усольцев, М. Е. Вынос скоплений жидкости из магистральных газопроводов / М. Е. Усольцев, А. А. Коршак // Горный информационно-аналитический бюллетень. — М.: МГГУ, 2011, № 12. — С. 322–325.

- Галлямов, А. К. Влияние скоплений воды и газа на эксплуатационные характеристики магистральных трубопроводов / А. К. Галлямов, В. Е. Губин. — М.: ВНИИОЭНГ, 1970. — 40 c.

- Потапенко, Е. С. Возможность удаления жидкостных скоплений из пониженных участков трубопровода методом продувки / Е. С. Потапенко // Технологии нефти и газа. 2012. № 4 (81). — С. 61–64.

- Потапенко, Е. C. Экспериментальные исследования влияния скорости потока газа на жидкостное скопление в пониженном участке трубопровода / Е. С. Потапенко // Газовая промышленность. 2012. № 9 (679). — С. 44–47.