В статье исследованы сдвиги pH смешанной слюны экспресс-методом у студентов-стоматологов и способы ее коррекции, обсуждаются вопросы причин и механизмов развития ацидоза и алкалоза при стоматологических патологиях.

Ключевые слова: pH, pH смешанной слюны, смешанная слюна, алкалоз, ацидоз, стоматология.

На кафедре патофизиологии измерение pH биологической жидкости — слюны — представляет особый интерес при изучении тем: «Патофизиология кислотно-щелочного равновесия (КЩР) организма» и «Патофизиология кариеса» [1,2].

Экспериментальная разработка этих тематик продиктована тем, что в настоящее время в перечисленных занятиях отсутствует практическая часть даже в ведущих ВУЗах страны (например, РНИМУ им. Пирогова, РУМ им. А. И. Евдокимова). Для того, чтобы эксперименты «прижились» на занятиях, они должны быть простыми в исполнении, доступными, экономически недорогими, массовыми, информативными, обязаны представлять интерес для обсуждения и формирования клинического мышления у студентов, а также иметь значение для клиники. Схема предлагаемого занятия включает сбор слюны — определение pH этой биологической жидкости каждым студентом — составление сводной таблицы по полученным данным всей группы — изучение литературы по теме в интернете — составление полученных данных — выводы — обсуждение возможных причин, механизмов патологии — предполагаемые осложнения — меры патогенетической профилактики.

Ниже приводятся экспериментальные данные одного из занятий по патофизиологии нарушений КЩР в ротовой полости.

Цель занятия — обнаружить нарушения pH смешанной слюны у студентов, оценить их значение для раннего выявления патологии.

Материал и методы

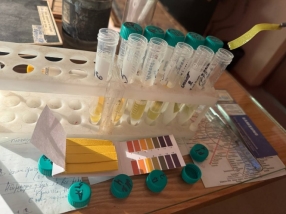

Использована биологическая жидкость — слюна студентов, которую каждый испытуемый собирает в часовое стекло методом сплевывания. Для этого достаточно одного плевка полным ртом. После этого опускают одну лакмусовую полоску в слюну на 2–3 секунды, извлекают и приступают к сравнению ее цвета с цветовой шкалой. Чем кислотнее слюна, тем цвет будет более красным, чем щелочнее — тем более синим. Нейтральная среда имеет голубой цвет.

Для коррекции КЩР использовали раствор бикарбоната натрия (пищевую соду). В условиях практического занятия для приготовления раствора использовали 2 пробирки: в одну насыпали 3 мл порошка соды, в другую 10 мл физраствора. Перед использованием соду растворяли в физрастворе, набирали в рот 1 глоток раствора и полоскали его 1 минуту. Через 5–10 минут проводили повторное измерение pH слюны (первое измерение pH слюны делали до обработки слизистой рта бикарбонатом натрия). Изменение pH слюны до и после обработки содой ротовой полости осуществляли на приборе pH-метре, изображенном на рис. 1.

Рис. 1. pH-метр

Результаты и обсуждение.

Ниже приведем результаты исследований одной из групп студентов в таблице 1.

Таблица 1

Исследование показателей pH слюны студентов с помощью лакмусовых полосок

|

№ испытуемого |

Цвет лакмусовой полоски* |

Количественный показатель pH |

|

1 |

Темно-зеленая |

9 |

|

2 |

Зеленая |

7 |

|

3 |

Светло-зеленая |

6 |

|

4 |

Зеленая |

8 |

|

5 |

Зеленая |

8 |

|

6 |

Темно-зеленая |

10 |

|

7 |

Зеленая |

8 |

|

8 |

Зеленая |

7 |

|

9 |

Зеленая |

8 |

|

10 |

Темно-зеленая |

9 |

* — определение проводилось на основе визуального анализа.

Отобразим результат работы на рис. 2.

Рис. 2. Лакмусовые полоски, опущенные в пробирки со слюной студентов, изменили окраску

Аналогичным способом рассчитывали pH у 2-й группы, состоящей из 17 студентов. Таким образом, общая выборка составила 27 человек.

По литературным данным [3,4] pH слюны колеблется вокруг нейтральной величины: pH = 6–7,6; pH = 6,5–7,5; pH = 6,8–7,4; pH = 6,4–7,4.

В наших исследованиях с учетом изложенных данных за норму приняты значения pH=6–8. Из таблицы 1 видно, что большинство обследованных студентов укладываются в эту норму. Стойкие изменения в течение 2-х недель отмечались лишь в одном случае, сдвиг КЩР составил pH=9. Еще в двух случаях также наблюдались повышенные значения pH=9, но они были непостоянными. Оказалось, что эти студенты использовали жевательную резинку до измерения pH. После отказа от ее употребления перед измерениями, повторные замеры с недельным интервалом дали нормальные значения.

У шести студентов испытывали влияние полоскания рта содой на изменения показателя pH. Отобразим данные исследования в таблице 2.

Таблица 2

Изменения pH слюны до и после полоскания ротовой полости бикарбонатом Na

|

№ испытуемого |

pH слюны до полоскания |

pH слюны после полоскания |

|

1 |

6 |

8 |

|

2 |

5,8 |

6,4 |

|

3 |

7,2 |

8,1 |

|

4 |

6,4 |

7,5 |

|

5 |

6,3 |

7,6 |

|

6 |

6,2 |

7,5 |

Из таблицы 2 видно, что практически у всех испытуемых показатели pH из кислых значений сдвинулись в сторону щелочных, т. е. с помощью бикарбоната удается нейтрализовать кислую среду в полости рта.

Полученные данные позволяют перейти к их обсуждению. Важнейшим показателем является pH слюны. Любые отклонения КЩР в кислую или щелочную сторону, выходящие за пределы нормы, оказывают влияние на активность ферментов клеток, взаимодействие с ними БАВ (например, ростковых факторов), на функциональное состояние рецепторов, на уровень апоптоза в тканях [5, с. 413]. Несмотря на постоянный прием пищи, содержащей кислые или щелочные продукты, сдвиг pH (ацидоз, алкалоз) быстро возвращается к норме (pH=6–8) за счет действия трех буферных систем (карбонатной, фосфатной, белковой).

В том случае, если эти системы истощаются, быстро развиваются нарушения КЩР в сторону ацидоза или алкалоза. Как правило, гипосаливация сопровождается развитием кислотности (ацидоза) в ротовой полости и повышением активности кислой фосфатазы, а гиперсаливация — щелочности (т. е. алкалоза) и повышением активности щелочной фосфатазы. Факторы, влияющие на нарушения саливации разбирались ранее. Нарушение КЩР также влияет на минеральный обмен в ротовой полости. Уменьшение pH снижает связь Ca с белком, способствует его вымыванию из эмали, формированию кариеса, появлению болевых ощущений, связанных с действием кислых ионов на нервные окончания. Критической величиной является pH=5.5. В наших исследованиях только у одного студента значение кислотности было низким и составляло pH=5,8. При длительном сохранении низких значений pH такого пациента можно отнести в группу риска и рекомендовать проведение профилактических антикариесогенных мероприятий: пересмотреть рацион питания, принимать пищу с преобладанием алкалогенных продуктов, проведение регулярной чистки зубов для удаления зубного налета, содержащего кариесогенные патогены, использовать флоссы, полоскать полость рта, стабильное посещение врача-стоматолога.

Как показали наши исследования (таблица 2), полоскание рта содовыми растворами уменьшает кислотность слюны и может снижать действие H-ионов на нервные окончания зуба, а следовательно, болевые ощущения при их появлении.

Гиперсаливация, как правило, сопровождается развитием сдвига КЩР в сторону алкалоза. В этом случае нарушение минерального обмена идет по пути увеличения связи Ca с белками и отложение конъюгированного Ca на поверхности зубов (образование зубного камня). Это способствует развитию воспаления (гингивита), а в последующем и пародонтита. В наших исследованиях (27 человек) у одного студента отмечалось стойкое изменение pH=9. Для предупреждения отложения зубного камня и последующего развития воспаления (гингивита) необходимы профилактические мероприятия: отказаться от использования жевательной резинки, изменить рацион питания с включением в рацион свежих овощей, фруктов, удаление зубного налета с содержанием гингивопатогенных микроорганизмов, посещение врача-стоматолога.

Таким образом, благодаря экспериментам занятие становится практически-ориентированным, достигает поставленной цели, позволяет обсудить значение ацидоза и алкалоза в развитии патологии в полости рта.

Другое значение полученных данных состоит в том, что экспресс-методы, использованные в работе, могут быть включены в программу профилактических стоматологических осмотров для раннего выявления нарушений КЩР в ротовой полости, что позволяет более обоснованно выделить группу риска среди обследованных пациентов.

Литература:

- Еловикова, Т. М. Слюна как биологическая жидкость и ее роль в здоровье полости рта: учеб. пособие / Т. М. Еловикова, С. С. Григорьев. — Екатеринбург: Изд. Дом «ТИРАЖ», 2018.

- Будникова И. В.,Белогурова Е. А.,Денисенко Н. П.,Денисенко М. Д. — Санкт-Петербург: СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2021.

- Метаболический ацидоз: диагностика и лечение / Р. Ф. Тепаев [и др.] // Педиатрическая фармакология. — 2016. — Т.13, № 4. — С.384–389.

- Е. С. Иощенко, Е. В. Брусницына, Т. В. Закиров, Т. Н. Стати./ Профилактика стоматологических заболеваний: учебное пособие. — Екатеринбург: ФГБОУ ВО «УГМУ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2022.

- Дегтярев, В. П. Нормальная физиология: учебник / Дегтярев В. П., Сорокина Н. Д. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 480 с.