Работы по восстановлению герметичности эксплуатационной колонны требуют значительных финансовых затрат и не всегда приводят к стабильному результату, однако их выполнение остаётся необходимым. Даже кратковременное улучшение позволяет существенно снизить обводнённость продукции и повысить коэффициент извлечения нефти. В настоящее время множество скважин находятся в нерабочем состоянии из-за нерентабельности, связанной с утратой герметичности, что вызывает резкое снижение дебита. Такие простои не позволяют достигать запланированных показателей извлечения, негативно отражаясь на экономической эффективности. В связи с этим особенно важно установить причины нарушений герметичности и определить наиболее подходящий способ проведения ремонтно-изоляционных мероприятий с учётом конкретных условий эксплуатации.

Ключевые слова: ремонтно-изоляционные работы, эксплуатационная колонная, негерметичность колонны, технологии восстановления герметичности, высокая обводненность.

На территории Приразломного месторождения был проведён анализ результативности ремонтно-изоляционных мероприятий, направленных на устранение негерметичности эксплуатационной колонны, с целью выявления проблемных аспектов и разработки предложений по повышению эффективности. Потеря герметичности обсадных колонн представляет собой одну из наиболее значимых технических проблем, основным источником которой выступает коррозионное воздействие агрессивных компонентов, содержащихся в пластовой воде. За трёхлетний период было реализовано 148 операций по ликвидации негерметичности, при этом основным методом являлось тампонирование с использованием насосно-компрессорных труб в сочетании с пакерами [1]. В качестве основного материала применялся модифицированный цементный раствор, в состав которого входили специальные добавки, направленные на улучшение его прочностных и изоляционных характеристик. Также активно использовались технические средства, предназначенные для герметизации отдельных интервалов скважин.

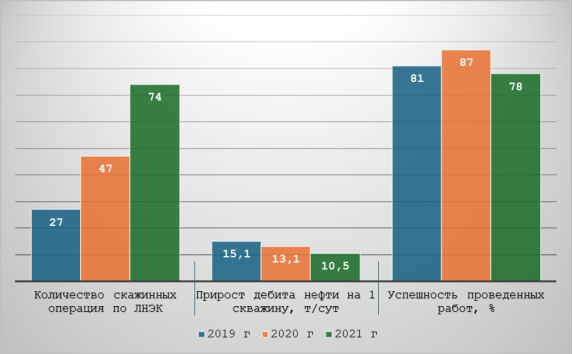

В 2019 году соответствующие работы были проведены на 27 скважинах, что позволило получить дополнительную добычу в объёме 57,5 тысячи тонн нефти. Среднее количество операций на одну скважину составило 1,5, что свидетельствует о необходимости повторного вмешательства в отдельных случаях. Для снижения проницаемости отдельных интервалов применялись полимерные композиции на основе акрилатов, которые закачивались перед вводом цементной смеси. Эффективность работ по результатам года достигла 81 %, а прирост среднесуточного дебита на одну скважину составил 15,1 тонны.

В следующем, 2020 году, мероприятия по устранению негерметичности были реализованы в 47 скважинах, что дало положительный эффект по всем ключевым показателям. Прирост среднесуточной добычи составил 13,1 тонны на одну скважину, а общий показатель эффективности достиг 87 %. Существенное влияние на достигнутые результаты оказало внедрение новых материалов, включая синтетические смолы, улучшившие изолирующие свойства применяемых составов. Однако в ряде случаев возникала необходимость повторного проведения работ, что объясняется наличием множественных участков негерметичности в обсадных колоннах отдельных скважин.

В 2021 году было проведено 74 операции, однако наблюдалось снижение эффективности мероприятий. Прирост дебита составил в среднем 10,5 тонны в сутки, а уровень технологической результативности снизился до 78 %. Причинами таких изменений стали процессы старения эксплуатационных колонн и их прогрессирующее разрушение под воздействием коррозионной среды. Эти обстоятельства ограничили возможности успешного проведения изоляционных работ и актуализировали необходимость совершенствования технологий и применения более устойчивых материалов. Данные о результатах проведённых операций представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Сведения о проведенных работах на Приразломном месторождении

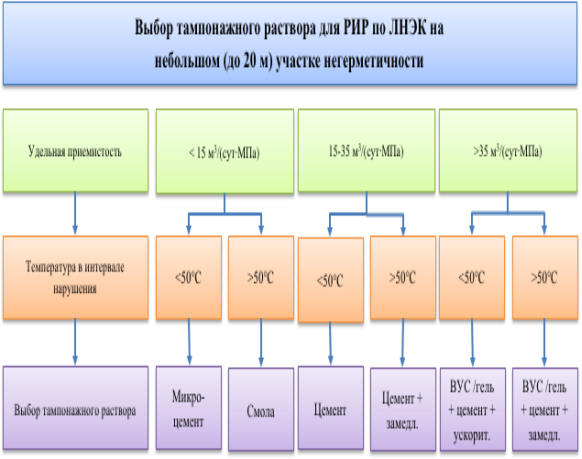

Анализ полученных данных позволяет сформулировать ряд предложений, направленных на повышение эффективности ремонтно-изоляционных мероприятий, осуществляемых с целью устранения негерметичности эксплуатационных колонн. При наличии интервалов с низкой приёмистостью рекомендуется применять тампонажные составы с высокими фильтрационными свойствами, к числу которых относятся различные типы смол, а также микроцементы. Эти материалы обеспечивают надёжную герметизацию, препятствуя дальнейшему проникновению флюидов. В ситуациях, когда интервал характеризуется повышенной приёмистостью, целесообразно предварительно ввести в пласт гелеобразующие либо вязкоупругие композиции, способные образовывать барьер, снижающий проницаемость и тем самым повышающий результативность последующего цементирования. При выборе и применении тампонажных материалов необходимо уделять термодинамическим условиям в области дефекта, поскольку температурный режим напрямую влияет на реакционную способность состава, скорость его отверждения и итоговые эксплуатационные характеристики. Учет температурных параметров является критически важным при определении рецептуры и позволяет добиться оптимальных свойств применяемого материала.

Для систематизации подхода к выбору тампонажного материала можно использовать алгоритм подбора, представленный на рисунке 2.

Рис. 2. Алгоритм выбора тампонажного состава для РИР

Выбор цементного состава для восстановления герметичности эксплуатационной колонны должен осуществляться на основе всестороннего анализа параметров конкретной скважины, включая геологические, термодинамические и технологические условия. Исходным этапом является детальное изучение таких характеристик, как температура и давление в зоне ремонта, физико-химические свойства пластовых флюидов, а также механическое состояние конструкции. Эти данные формируют перечень требований к цементному составу, среди которых особенно важны параметры прочности на сжатие, срок загустевания, плотность, устойчивость к агрессивным средам и способность к компенсации усадки. На базе этих критериев подбирается основа цементного раствора — от стандартного портландцемента до специализированных составов, таких как пуццолановые или кальциево-алюминатные цементы, особенно эффективные при воздействии высоких температур или химически активных сред.

Выбранный базовый цементный материал модифицируется с помощью соответствующих добавок, которые позволяют адаптировать его свойства к конкретным условиям. Например, в зонах с повышенной температурой применяются замедлители схватывания, тогда как в холодных условиях используются ускорители. При необходимости увеличения плотности состава добавляются утяжелители, в то время как специальные агенты контролируют водоотдачу, компенсируют усадку или снижают потери цементного раствора в трещиноватых и пористых породах. После подбора рецептуры состав направляется на лабораторные испытания, где оцениваются его реологические характеристики, устойчивость к химическому воздействию, прочностные свойства и время твердения. При необходимости вносятся коррективы, обеспечивающие полное соответствие требованиям эксплуатации.

После верификации в лабораторных условиях цементный раствор используется при проведении изоляционных работ. Для его размещения применяются методы, обеспечивающие равномерное распределение и надёжную герметизацию повреждённого интервала, включая цементирование под давлением или тампонаж через насосно-компрессорные трубы. По завершении операций проводится контроль герметичности — с использованием как давления, так и инструментальных методов, таких как каротаж. Надёжное восстановление герметичности обеспечивается не только качественным составом, но и точным соблюдением технологической последовательности работ.

Применение пакеров, стеклопластиковых «летучек» или металлических пластырей позволяет повысить эффективность изоляции. Причём в условиях агрессивной коррозионной среды наибольшую устойчивость демонстрируют стеклопластиковые компоненты, легко удаляемые при последующем бурении. Если зона дефекта характеризуется множественными сквозными повреждениями, применение технических средств становится неотъемлемым элементом технологии. В случаях перехода на вышележащие горизонты оправдана установка металлических мостов при условии отсутствия активной коррозии; при наличии таковой предпочтение отдается цементным мостам, более устойчивым к воздействию агрессивных факторов [2].

Оптимизация технологии ликвидации негерметичности основывается на комплексном подходе, включающем анализ повреждений, выбор соответствующего метода ремонта и его проверку на практике. Алгоритм восстановления начинается с детального сбора информации о состоянии скважины, включая характеристики обсадной колонны, глубину, давление, температурные условия и химический состав флюидов. Далее осуществляется выбор наиболее подходящей технологии в зависимости от характера повреждений. Трещины и кольцевые разгерметизации эффективно устраняются цементированием, в то время как значительные разрушения требуют использования расширяемых муфт, механических заплат или металлических компонентов. Микроповреждения в условиях повышенных температур и давлений успешно устраняются с применением химических герметиков, способных сохранять прочность и эластичность [3].

Все предложенные методы подлежат лабораторному моделированию и оценке их применимости, что включает проверку совместимости материалов, лёгкость внедрения и экономическую эффективность. На основе этих испытаний разрабатывается поэтапный план внедрения, в который входит подготовка оборудования, определение параметров закачки и контроль выполнения. Проведение ремонтных работ сопровождается строгим контролем качества, включая герметизационные испытания и мониторинг производительности. Полученные данные используются в целях дальнейшего совершенствования технологии.

Таким образом, последовательный и систематизированный подход к выбору и реализации технологии восстановления герметичности обсадных колонн позволяет достичь надёжной изоляции, свести к минимуму технологические риски, снизить время простоя скважин и обеспечить устойчивую эксплуатацию в долгосрочной перспективе.

Литература:

- Насыров В. А., Шляпников Ю. В., Насыров А. М. Обводненность продукции скважин и влияние ее на осложняющие факторы в добыче нефти // Экспозиция Нефть Газ. — 2011. — № 2/н (14). — С. 14–17.

- Сахань А. В. и др. Применение стеклопластиковой колонны–летучки для восстановления герметичности эксплуатационных колонн //Нефтяное хозяйство. — 2017. — №. 11. — С. 132–136.

- Хасаншин Р. Н. Опыт применения новых технологий ремонтно–изоляционных работ на месторождениях компании ОАО «Газпром нефть» // Территория нефтегаз. — 2012. — № 11. — С. 66–72.