В основе делового общения лежит совокупность моральных норм, принципов, правил и представлений о деловом этикете. Деловое общение отражает характер межличностного взаимодействия сотрудников профессионального коллектива и уровень их коммуникативной культуры, которая проявляется:

– в соблюдении участниками общения этических и моральных норм поведения;

– в компетентности участников общения поддерживать атмосферу психологического комфорта, позитивно влиять друг на друга и управлять конфликтными (спорными, трудными) ситуациями [2].

Деловое общение условно можно разделить на официальное и неофициальное (неформальное).

Официальное общение предполагает наличие определенно регламента, правил и норм, регулирующих взаимодействие сторон, а также использование строгого, официально-делового стиля речи. Например, в ряде организаций разрабатывается Кодекс этики и служебного поведения сотрудников, соблюдение норм которого учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва и назначении на высшие должности.

Неофициальное общение способствует расширению круга обсуждаемых вопросов, достижению большего взаимопонимания между партнерами. Умение общаться в неформальной обстановке — неотъемлемая часть коммуникативной культуры сотрудников профессионального коллектива.

Необходимо отметить, что стиль делового общения существенно влияет на морально-психологический климат в профессиональном коллективе. Как правило, в деловых коммуникациях он проявляется в следующих позициях участников общения:

– «сверхувниз» (позиция доминирования);

– «снизувверх» (позиция подчинения, защиты, протеста);

– «по горизонтали» (позиция сотрудничества).

Анализ результатов научных исследований (А. Я. Анцупов, Е. М. Емельянов, В. П. Шейнов, Е. П. Ильин и др.) свидетельствует о том, что доминирование в профессиональных коммуникациях позиций «сверхувниз» и «снизувверх» часто приводит к деструктивным формам общения, напряжённости, межличностным конфликтам между сотрудниками профессиональных коллективов.

Для достижения целей делового общения важно, чтобы его участники максимально комфортно чувствовали себя в процессе общения.

Проводимые нами исследования позволяют утверждать, что эффективным инструментом профилактики деструктивных форм делового общения является трансактный анализ.

Понятие «трансактный анализ» означает анализ взаимодействий, центральной категорией которого выступает трансакция как единица взаимодействия партнеров по общению, подлежащая анализу [3].

В соответствии с теорией трансактного анализа участники общения, выступая в роли коммуникатора (инициатора общения, направляющего стимул) или адресата (отвечающего на стимул в форме вербальной или невербальной реакции) могут занимать одну из трёх психологических позиций (эго-состояний): «Родителя» (Р), «Ребёнка» (Реб), «Взрослого» (В) .

Эго-состояния — это не индивидуально-психологические свойства личности, а совокупность речи, эмоций, установок, схем поведения, которые человек выражает в общении с другими людьми в определённый момент времени. Предполагается, что в любой момент каждый человек включается в процесс общения либо из эго-состояния «Взрослого», либо из эго-состояния «Родителя», либо из эго-состояния «Ребёнка». Конкретное эго-состояние, из которого ведётся общение, определяет позицию и статус человека в общении [1; 5].

Психологическая позиция эго-состояния «Родителя»

«Родитель» — требует, диктует, оценивает (осуждает и одобряет), учит, руководит, покровительствует (позиция доминирования).

Психологическая позиции эго-состояния «Ребёнка»

Позиция эго-состояния «Ребёнка» — это проявление чувств, беспомощности, подчинения, протеста (позиция подчинения, защиты, протеста).

Психологическая позиция эго-состояния «Взрослого»

Эго-состояние «Взрослого» характеризуется рассудительностью, работой с информацией. В процессе общения данное состояние содержит коммуникативные методы и приёмы, обеспечивающие оптимальность поведения партнёров по общению.

В процессе общения его участники образуют трансакции: параллельные, перекрестные, угловые, скрытые.

Применение трансактного анализа на практике свидетельствует о том, что если общение проходит на уровне РРеб, то это, как правило, приводит к коммуникативным деструкциям.

Необходимо отметить, что процесс общения будет конструктивным только тогда, когда все его участники находятся на позиции ВВ , то есть рационально, по-деловому подходят к решению вопросов, не пытаются доминировать, контролируют свои эмоции, проявляют тактичность и уважительное отношение друг к другу.

Однако, если кто-то из участников общения находится на усиленных позициях Р или Реб, то сразу перевести взаимодействие на позицию не всегда представляется возможным.

Поэтому для профилактики деструктивных форм общения в деловых коммуникациях, по нашему убеждению, необходим технологический подход.

Применяемая нами технология конструктивного общения в профессиональном коллективе на основе положений трансактного анализа включает следующие последовательные этапы переигрывания коммуникативной ситуации:

- Объективный анализ коммуникативной ситуации.

Объективный анализ трансакций, которые используют участники общения позволяет использовать средства, которые позволят конструктивно переиграть коммуникативную ситуацию.

- Переход на позицию «Взрослого» (В) .

- Конструирование оптимальной модели общения (В↔В) за счёт использования коммуникативных или психологических средств, которые наиболее эффективны в конкретной ситуации.

- Конструктивное переигрывание коммуникативной ситуации [2].

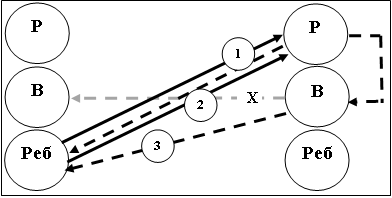

На рисунках 1 и 2 представлены примеры применения технологии конструктивного общения на основе трансактного анализа.

Рис. 1. Пример применения технологии конструктивного общения на основе трансактного анализа с помощью приёма психологической амортизации

Описание коммуникативной ситуации, представленной на рис.1

Стимул (обращение из эго-состояния Реб к эго-состоянию Р ):

«Начальник только требует. Сам не знает, что ему нужно, наваливает горы бессмысленной работы, как я от этого устал…»!

Направленность данного стимула определяется стремлением коммуникатора вызвать жалость к себе, снять с себя ответственность за развитие ситуации и переложить её на партнёра по общению.

Партнёр по общению комплементарной ответной реакцией из эго-состояния Р принимает ответственность коммуникатора на себя и пытается давать ему всевозможные советы в качестве ответной реакции, например:

« Да не переживайте, всё будет хорошо. Может быть поговорить с начальником»?

На рис. 1 данная трансакция — под № 1.

Так начинают развиваться со-зависимые отношения, в которых усиливается роль эго-состояний Реб и Р (позиция В исключена из общения).

Поэтому, можно предположить, что следующий стимул будет также исходить из эго-состояния Реб , направленный к эго-состоянию Р , например: «Ничего хорошего не будет. Он прислушивается только к своему мнению, а я для него никто»!

На рис. 1 направленность данного стимула — под № 2.

Если ответная реакция будет также комплементарной, то изначальное эго-состояние коммуникатора ещё больше усилится. И сколько бы адресат не давал советов, по тем или иным причинам они будут отвергаться, так как в данных отношениях не используются ресурсы эго-состояния В . Таким образом, ситуация общения приобретает деструктивный (а в некоторых случаях конфликтный) характер.

Так как энергетическое поле со-зависимых отношений на уровне РебР становится наиболее сильное, то для того, чтобы перевести взаимодействие на позицию «Взрослый» ↔ «Взрослый» адресат должен:

– занять позицию В ;

– применить угловую регулирующую трансакцию в качестве ответной реакции, направленной из эго-состояния В к эго-состоянию Реб коммуникатора для того, чтобы ослабить энергетическое поле его Реб.

Например: «Да, я понимаю сложность Вашего положения. Если бы я оказался в подобной ситуации, я поступил бы следующим образом … А что Вы намерены предпринять»?

В этой трансакции адресат демонстрирует сопереживание ситуации, готовность при необходимости оказать содействие, а также вынуждает коммуникатора взять ответственность на себя и предложить пути разрешения ситуации.

Таким образом, в данном случае за счёт применения угловой трансакции ослабевает энергетическое поле эго-состояния Реб коммуникатора, и он постепенно переходит на позицию В. На рис. 1 данная трансакция — под № 3.

Этот приём в практике трансактного анализа получил название «приём психологической амортизации». Его сущность заключается в формулировке речевой конструкции в качестве ответной реакции, основанной на согласии с доводами партнёра по общению [4].

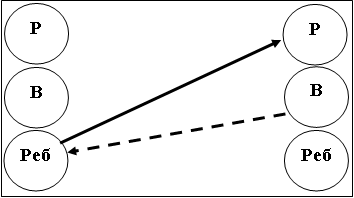

Рис. 2. Пример применения технологии конструктивного общения на основе трансактного анализа с помощью техники задавания вопросов

Описание коммуникативной ситуации, представленной на рис.1

Стимул: «Я не вижу поддержки с вашей стороны»!

Стимул от коммуникатора исходит из эго-состояния Реб и направлен к эго-состоянию Р адресата.

Реакция ( техника задавания вопросов): «В чём именно должна заключаться моя поддержка»?

Реакция исходит из эго-состояния В адресата и направлена к эго-состоянию Реб коммуникатора.

Цель реакции, снизить энергетическое «засорение» эго-состояния Реб коммуникатора для того чтобы постепенно перейти на формат общения ВВ.

В практике трансактного анализа накоплен богатый опыт применения различных коммуникативных и психологических приёмов и техник, обеспечивающих конструктивное взаимодействие на различных уровнях. Комплексное их применение в деловых коммуникациях позволяет сотрудникам эффективно проводить профилактику деструктивных форм общения.

Литература:

- Берн Э. Трансактный анализ в психотерапии / Э. Берн. — М.: Академический проспект. — 320 с.

- Гущин М. В., Киреев О. А. Трансактный анализ как метод формирования коммуникативной культуры обучающихся в системе профессионального образования // Педагогическое мастерство: материалы XXVI Междунар. науч. конф. (г. Казань, апрель 2022 г.) / [под. ред. И. Г. Ахметова и др.]. — Казань: Молодой учёный, 2022. — С. 31–36.

- Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии / С. М. Емельянов. — СПб.: Питер, 2009. — 384 с.

- Литвак М. Е. Психологическое айкидо / М. Е. Литвак. — М.: Ростов н/Д: Феникс, 2022. — 219 с.

- Мосс Д. Игры, в которые мы все играем. Тренинг по системе Эрика Берна. 40 упражнений, чтобы понимать людей, воздействовать на них, освободиться от негативного сценария / Д. Мосс. — М.: Астрель, 2012. — 152 с.