Статья посвящена развитию грамотной речи учащихся начальной школы с использованием методов сочинения Джанни Родари. Особое внимание уделяется формированию глобальных компетенций в образовании, таких как креативность и инновационное мышление. Автор подчеркивает важность нестандартных решений в различных ситуациях и рассматривает инновационное мышление как ключевой фактор адаптации к быстро меняющимся условиям.

Статья адресована педагогам, методистам, специалистам по развитию речи, а также родителям, стремящимся развивать у детей навык грамотного речевого выражения. Она будет полезна и исследователям, изучающим современные подходы к формированию ключевых компетенций XXI века.

Ключевые слова: грамотная речь, креативность, инновационное мышление, Д. Родари

The article is devoted to the development of competent speech in elementary school students using the composition methods of Gianni Rodari. Special attention is paid to the formation of global competencies in education, such as creativity and innovative thinking. The author emphasizes the importance of non-standard solutions in various situations and considers innovative thinking as a key factor in adapting to rapidly changing conditions. The article is addressed to teachers, methodologists, speech development specialists, as well as parents who seek to develop children's skills of competent speech expression. It will also be useful for researchers studying modern approaches to the formation of key competencies of the 21st century.

Keywords: competent speech, creativity, innovative thinking, D. Rodari

Мысль и слово находятся в диалектическом единстве. Речь неотделима от мысли. Развитие речи — это и развитие мышления. Мы считаем, что творческая деятельность ребенка должна являться обязательным компонентом системы начального литературного образования младшего школьника. В. А. Левин подчеркивает, что одной из важных задач учителя является «забота о детском литературном творчестве, так как ребенок особым образом сохраняет и накапливает читательский опыт в своем «писательском» труде». Такой же точки зрения придерживаются Г. Н. Кудрина и З. Н. Новлянская в своей программе «Литература как предмет эстетического воспитания». В программе О. В. Джежелей «Литература и чтение» творческая деятельность детей предполагается, прежде всего, на уроке творчества с опорой на учебный материал: на «все знакомые книги и произведения», а также на специальные пособия, «раскрывающие особенности творческой деятельности на основе чтения». Языковые средства, которые усваиваются при чтении, в беседах, в ходе анализа текста, становятся для школьника своими [1].

Актуальность. В современном мире творческое мышление становится неотъемлемой частью успешного обучения и профессиональной деятельности. Все меньше сфер требуют исключительно воспроизводства знаний, и все больше — гибкости, нестандартного подхода и умения создавать новое. Развитие творческого воображения и раскрепощенного мышления у детей младшего школьного возраста не только помогает им легче усваивать учебный материал, но и закладывает основу для будущей самостоятельной и продуктивной деятельности. Формирование таких навыков особенно важно в начальной школе, когда у ребенка активно развивается речь, фантазия и способность к осмысленному выражению своих мыслей [2].

Противоречие: с одной стороны, традиционные приемы работы со сказкой в образовательном процессе хорошо знакомы и используются давно. С другой стороны, современные требования к воспитанию и развитию детей требуют внедрения новых методов, которые не только сохраняют интерес к сказке, но и способствуют ее осмысленному изучению и самостоятельному сочинению. Возникает необходимость поиска эффективных педагогических приемов, способных обогатить духовный мир детей и развить их речевые и творческие способности.

Проблема: как привлечь внимание учащихся к сказкам как части устного народного творчества, используя эффективные приемы работы над сказкой в образовательном процессе.

Объект исследования — устное народное творчество (сказки).

Предмет исследования — приемы работы над сказкой, предложенные Джанни Родари, и их роль в развитии глобальных компетенций младших школьников.

Гипотеза: если процесс внедрения приемов работы над сказкой будет выстроен в соответствии с ее структурой и содержанием, то это повысит интерес учащихся к сочинительству и будет способствовать формированию креативности, инновационного мышления и навыка грамотной речи.

Цель исследования — разработать и внедрить систему приемов работы со сказкой для развития речи младших школьников.

Методы исследования:

- Теоретический анализ научной и методической литературы по вопросам устного народного творчества, сказкотворчества и методики развития речи младших школьников.

- Анализ учебников начальных классов.

- Сравнительный анализ традиционных и инновационных методик работы над сказкой.

- Практическое внедрение приемов Джанни Родари в образовательный процесс и наблюдение за результатами.

Сочинение сказки имеет огромные воспитательные возможности, позволяет слить воедино процесс обучения языку и воспитание. Оно служит задачам эстетического развития, помогает детям глубже осознать свои чувства и впечатления, приучает к стройному и последовательному мышлению, развивает интерес к литературному творчеству.

Итальянский автор Джанни Родари писал не только сказки. Он автор книги «Грамматика фантазии» о том, как сказки можно сочинять, играть со сказками, со словами, с буквами и даже с ошибками. Эта книга об искусстве придумывания сказок [3].

Приемы сочинения сказок Джанни Родари — эффективный инструмент для развития грамотной речи и формирования глобальных компетенций. Фантазия становится источником креативности, а инновационное мышление стимулирует воображение детей, помогает осваивать грамматические и орфографические правила [4].

В данной статье предлагаем нетрадиционные приемы работы над сказкой, предложенные Джанни Родари, для развития глобальных компетенций младших школьников, а также варианты заданий к ним.

Прием 1. Формирование гипотезы.

Учитель задает вопросы: что было бы, если бы у всех животных появились крылья? что будет, если солнце станет синим? что будет, если у кошки вырастут крылья?

Прием 2. Сказка от ошибки.

Дети создают истории, основываясь на специально сделанных учителем ошибках (например, «Коза, которая жила в воде»). Это помогает развивать нестандартное мышление и учит анализировать слова.

Задание 1.Учитель говорит: «Как-то раз я встретил рыбу, которая жила в воздухе. Почему так случилось?»

Прием 3. Придумай конец истории.

Упражнение для формирования навыка логического завершения.

Прием 4. Чудесные превращения.

Цель: развивать мышление и осознание грамматических конструкций.

Задание: представьте себе, что одно существо или предмет превращается в другое.

Пример. Мячик вдруг превратился в летающий шар. Что он будет делать?

Прием 5. Бином фантазии.

Развивает умение связывать слова в логичное высказывание. Помогает увидеть необычные связи между словами. Пополняет словарный запас.

Задание: учитель дает два случайных слова (например, «кот» и «самолет»). Дети придумывают историю, где эти слова связаны.

Пример. Кот жил в аэропорту и мечтал летать. Однажды он нашел маленькие крылья…

Прием 6. Круги на воде.

Учит подбирать слова по смыслу. Развивает логические связи в речи. Помогает строить развернутые описания.

Учитель говорит слово («дерево»). Дети называют ассоциации: ветки → листья → осень → дождь → зонтик. Придумывают рассказ, используя полученные слова.

Пример. Осенью под деревом лежали желтые листья. Мальчик взял зонтик и пошел по лужам…

Пример. «Сказка про Глагол» (русский язык).

Жил-был Глагол, который очень любил двигаться.

Он бегал, прыгал, смеялся и пел с утра до вечера. Без него слова стояли молча и не знали, что делать. Однажды он научил их играть, танцевать и рисовать.

С тех пор все поняли, что без Глагола речь была бы скучной и неподвижной!

Сказки действительно могут стать отличным способом дифференцированной и индивидуальной работы учащихся. Вот несколько вариантов:

- Индивидуальная работа:

― сказка-описание: ученик сочиняет сказку, где главный герой — изучаемый предмет или явление (например, «Приключения Капли Воды» на уроке познания мира);

― сказка с загадкой: ученик придумывает историю, а одноклассники должны угадать, о чем идет речь (например, «Кто я?» — про математическую фигуру).

- Групповая работа:

― цепная сказка: один ученик начинает историю, следующий продолжает, добавляя элементы из изученного материала (части речи, геометрические фигуры);

― сказка-сравнение: группа создает сказку, где сравниваются два понятия (например, «Сказка о синонимах и антонимах», урок русского языка);

― сказка-иллюстрация: ученики не только пишут сказку, но и рисуют к ней иллюстрации, что помогает лучше запомнить тему.

- Проектная работа:

― классная книга сказок: каждый ученик сочиняет свою сказку по предмету, а в конце учебного года из них создается сборник (литературное чтение, познание мира);

― интерактивная сказка: ученики разрабатывают сказку с вариантами выбора, превращая ее в небольшую игру «Что случится, если вещество нагреть?» (естествознание);

― сказка-театрализация: ученики не только сочиняют, но и инсценируют свою сказку, превращая ее в мини-спектакль (на уроке литературного чтения) [5].

Грамотное письмо предполагает работу со словарными и ключевыми словами темы. Словарные слова необходимо запомнить, а ключевые помогают ученикам лучше понять смысл темы или текста, выстроить логику высказывания. Если ребенок осознанно использует ключевые слова, его письменная речь становится более связной и осмысленной.

Игровые задания — сочинение сказок, в которых обязательно должны встречаться словарные слова.

Ключевые слова-тезаурусы — составление карт смыслов (например, к слову «вода» подбирать слова «капля», «река», «океан»).

«Бери» — словарное слово. К нему подбираем максимальное количество словарных слов на каждую букву (Б — береза, Е — если, Р — ракета, И — исследователь) и придумываем историю.

Например: составить рассказ с использованием всех слов.

Жила-была берёза у самого леса. Если кто-то подходил к ней, она ласково шелестела листьями и рассказывала сказки. Однажды мимо пролетала ракета , и маленький исследователь в скафандре вышел из неё. Он удивился: «Какое красивое дерево!» Берёза радостно зашелестела и пригласила его отдохнуть в своей тени. Так они подружились, и теперь исследователь каждый раз прилетает слушать её сказки.

Словарные диктанты в сказках: например, ученики слушают сказку, где пропущены словарные слова, и вписывают их правильно.

Сочини сказку, используя три, пять, семь словарных слов.

Или из букв слова «санки» нужно составить предложение: «Слон ананасом нарисовал крокодилу иголки», «Семь автобусов наелись кислых изумрудов» или «Сколько асфальта ноги Кощея истопчут?». Эти предложения могут стать началом (серединой, концом) сказки. Чем более необычными, нелепыми получаются предложения, тем более интересными будут сказки (исходное слово в сюжете может не участвовать).

Мы описали часть приемов, которые можно применять на любом этапе урока: актуализации знаний, изучения новой темы, рефлексии (как вывод), закрепления и обобщения знаний. Сказка помогает объединять признаки предмета или явления, выделять важные детали и делает обучение увлекательнее. Такой подход развивает воображение, творческое мышление и способствует глубокому пониманию темы.

В ходе опытно-экспериментальной работы, проведенной с сентября по март 2024/2025 учебного года, мы отслеживали ключевые показатели эксперимента: сочинение и грамотность письма.

На первичной диагностике детям предложили написать сказку. Учащиеся долго думали, задавали вопросы: а с чего начать? кто герои? а о чем писать? Диагностика показала, что 3 человека из 19 (15 %) задание выполнили, то есть сочинили небольшую историю.

Приемы Джанни Родари развивают у детей навык легкого письма. Дети сами пишут мини-сочинения и целые фантастические истории.

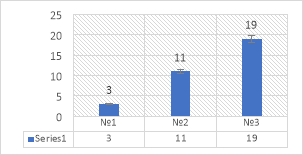

Таблица 1

Динамика выполнения работы

|

Сравнительная таблица |

||

|

№ 1 |

№ 2 |

№ 3 |

|

3 |

11 |

19 |

|

15 % |

57 % |

100 % |

Рис. 1. Динамика выполнения работы

Анализ данных показал , что количество участников, написавших сказку, увеличивается поэтапно: на втором этапе их уже было 11 человек (57 %), прирост составил 8 человек (42 %), на третьем этапе — 19 человек (100 %), прирост — еще 8 человек.

Причины роста активности: развитие интереса и понимания процесса написания сказок, поддержка со стороны учителя, уверенность в своих силах и вовлеченность в работу.

Большее внимание мы уделяли грамотному написанию работ. Отметим, что в экспериментальном классе учатся дети, разные по уровню подготовки и успеваемости, поэтому на своих уроках мы применяем дифференцированные и индивидуальные задания.

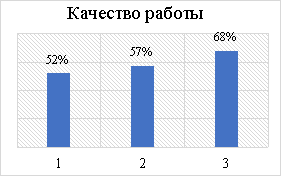

Рис. 2. Гистограмма качества работы

Входная диагностика показала, что уровень сформированности базовых знаний языка составил 52 %. Диагностика № 2 после I четверти показала положительную динамику на 5 % (57 %), а после III четверти составила 68 %. Общая динамика составила 14 %.

Работа, которую мы провели и осветили, посвящена проблеме повышения творческого потенциала и развития речи с помощью внедрения в практику приемов фантазирования Джанни Родари.

Проведенный эксперимент дал положительные результаты, подтвердив гипотезу о том, что использование приемов сочинения сказок Джанни Родари способствует успешному развитию навыков грамотной речи и креативности мышления.

Работа в этом направлении продолжается. В перспективе — разработка краткосрочного планирования для учителей начальных классов на учебный год, создание рабочей тетради для младших школьников, а также запись подкастов с авторскими сказками. Дополнительно планируем организовать театральный кружок, который поможет детям раскрыть творческий потенциал и развить глобальные компетенции.

Литература:

- Рамзаева Т. Г., Львов М. Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика нач. обучения». — М. : Просвещение, 1979.

- Гин С. Мир фантазии : учебно-метод. пособие. — Минск, 2007.

- Бебешина Н. Н., Свириденков В. П. Развитие речи на уроках русского языка во вспомогательной школе. — М. : Просвещение, 1978.

- Родари Д. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй. — М. : Прогресс, 1990.

- Альтшуллер Г. С. Найти идею. — Новосибирск : Наука, 1991.