В статье рассматривается проблема развития личностного потенциала обучающихся в условиях индивидуального обучения. Индивидуальное обучение определяется как форма организации учебного процесса, учитывающая индивидуальные особенности и потребности и анализируется в контексте современного образования. Выделены основные принципы воспитательных методов, применяемых в индивидуальном обучении, а также представлено сопоставление наиболее целесообразных методов повышения личностного потенциала у обучающихся.

Ключевые слова: индивидуальное обучение, индивидуальный подход, индивидуальный учебный план, личностный потенциал, учебный процесс, воспитательные методы.

«Индивидуальное обучение — форма организации образовательного процесса, при которой учитель взаимодействует лишь с одним учеником, один учащийся — лишь со средствами обучения (книга, компьютер и т. п.)» так определяет это понятие «Педагогическая энциклопедия» [10, с. 265].

Г. М. Коджаспирова, определяя индивидуальный подход в образовании, акцентировала внимание не только на учет черт характера, способностей и интересов учеников, но и умение виртуозно владеть различными методами воспитательной и обучающей работы учителю для достижения наилучших результатов [4].

У Ю. К. Бабанского индивидуализация проявлялась в обязательном учете тех личностных особенностей, которые влияют на успеваемость обучающихся в учебном процессе [2].

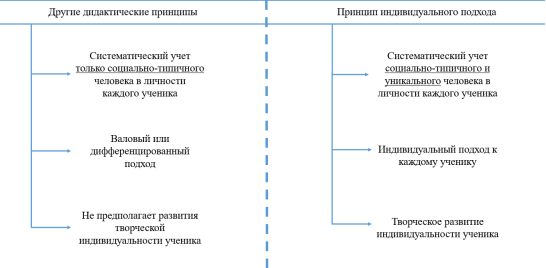

Важность индивидуального подхода трудно переоценить. Сравнение индивидуального подхода с другими дидактическими принципами представлено на рис. 1.

Рис. 1. Сопоставление индивидуального подхода с другими

Важно учитывать, что при использовании индивидуального подхода не нужно идти по легкому пути, упрощая цель и изменяя важные темы. Необходимо адаптировать методы и формы взаимодействия с обучающимся к его особенностям. Именно такая траектория поможет достичь желаемого результата.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что при индивидуальном обучении для достижения цели педагог не меняет «чему» учить, а меняет «как» учить в соответствии с особенностями каждого конкретного ученика.

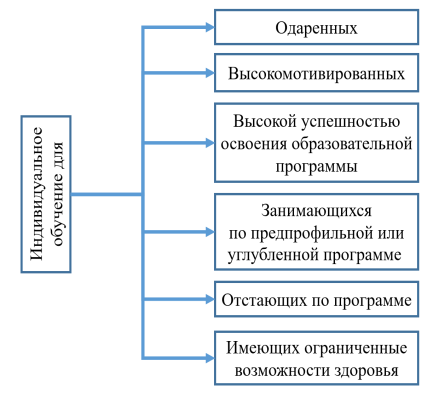

Сегодня есть возможность учиться по индивидуальной программе, что закреплено в Федеральном законе «Об Образовании в Российской Федерации» [8]. В данном законе индивидуальный учебный план определен как программа, которая составлена таким образом, чтобы учесть индивидуальные особенности и образовательные потребности (п. 23 ст. 2). Наглядное изображение групп учеников, которым обучение по индивидуальному плану будет наиболее актуально представлен на рис. 2.

Рис. 2. Обучающиеся, для которых актуально индивидуальное обучение

Помимо индивидуального учебного плана согласно рекомендаций Минпросвещения РФ предусмотрены и другие виды индивидуального обучения 7; 9. Представленные в таблице 1.

Таблица 1

Виды индивидуального обучения

|

Виды индивидуального обучения |

Как осуществляется |

|

Школьное |

Данный вид индивидуального обучения организуется на базе школы, к которой прикреплен ученик. Индивидуальный учебный план разрабатывает администрация школы совместно с учителями. План полностью согласован с программой учебного заведения и соответствует используемой школьной программе, поэтому во время аттестации обучающийся должен показать свои знания, умения и навыки, соответствующие школьной программе. |

|

Надомное |

Данный вид индивидуального обучения организуется учебным учреждением, за которым закреплен обучающийся. Обучение может проходить на дому или в медицинской организации. Индивидуальный учебный план включает в себя обязательный минимум по всем предметам, но, исходя из состояния здоровья ребенка, может варьироваться. По данному плану предусмотрены практические и контрольные работы. По окончании обучения ученику выдают аттестат общего или специального образца. |

|

Семейное |

Данный вид индивидуального обучения организуется родителями обучающегося. В качестве преподавателей в семейном обучении могут выступать родители, репетиторы, онлайн-школы и т. д. для сдачи промежуточных аттестаций родителям обучающегося необходимо заключить договор с организацией, осуществляемой образовательную деятельность. |

Как показано в таблице, в каждом из видов предусмотрена обязательная аттестация. По итогам которой ученики допускаются к сдаче государственных экзаменов и дальнейшему присвоению аттестата об образовании, который позволяет продолжить обучение в колледже или ВУЗе.

Ш. А. Амонашвили считает, что «ребенок с самого рождения стремится к развитию, взрослению и свободе» [1]. По мнению автора, в природе ребенка есть естественное стремление к духовному, нравственному, умственному и физическому развитию. Это и является его главной «страстью». В связи с чем, главной задачей педагога является построение обучения таким образом, чтобы не только поддерживать, но и опережать его, конструируя условия для роста, соответствующие природе ребенка. Индивидуальное обучение как нельзя лучше позволяет организовать такую деятельность, учитывая темп и интересы ученика. Весь образовательный процесс должен быть построен на решении задач, которые способствуют дальнейшему развитию.

Второй важной движущей силой является «стремление взрослеть». Дети стремятся быть взрослее, чем они есть на самом деле и данное стремление усиливается, затрагивая все стороны жизни. Этим и подтверждается их озабоченность выбором будущей профессии, ответственная подготовка к предметам, необходимым для сдачи экзаменов и поступления в ВУЗ на соответствующую специальность. Чтобы удовлетворить свою тягу к взрослению ребенок начинает копировать поведение взрослых людей. Но, к сожалению, зачастую это бывает копирование вредных привычек. Чтобы избежать подобного, педагогу к ребенку необходимо обращаться как с взрослым человеком, наделять его обязанностями, советоваться, а так же давать право выбора, что и будет являться «проявлением и удовлетворением страсти к взрослению».

Третья движущая сила — это «страсть к Свободе». Здесь ребенок старается отстраниться от опекунства и уменьшить влияние взрослого. Но при всем этом стоит учитывать, что ребенок не стремится к хаосу и вседозволенности. Он, на самом, деле стремится к «свободной несвободе». Данное явление прекрасно проявляется при индивидуальном обучении. Ребенок самостоятельно выбирает вектор направления своего обучения, профилизацию, но при этом само обучение не подразумевает хаотичности, оно регулируется определенными документами, обе стороны имеют свои права и обязанности, ученик проходит аттестации наравне со своими одноклассниками, то есть подчиняется определенным правилам, без соблюдения которых индивидуальное обучение не сможет существовать как модель организации образовательного процесса.

Важно, что помимо трех движущих сил, ребенок индивидуален и имеет свои таланты, личностные качества и возможности, которые необходимо развивать. Все это можем назвать личностным потенциалом ребенка.

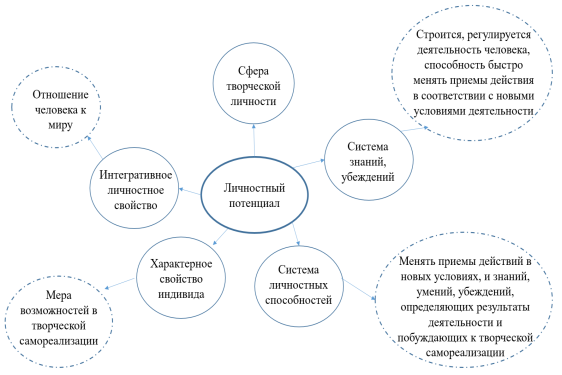

Термин «личностный потенциал» впервые был введен Д. А. Леонтьевым. Он его определил, как « интегральная системная характеристика индивидуально-психологических особенностей личности » [6, с. 8]. М. С. Коган обращался к личностному потенциалу ранее и исследовал проблематику личностного с точки зрения культурных факторов и ценностных ориентаций, считая, что «личностный потенциал» это структура, фундаментом которой является «стержень личности», который состоит из познавательных, ценностных и коммуникативных возможностей человека [3].

Анализ изученной литературы позволил обобщить подходы к понятию «личностного потенциала» и выделить основные, представленные на рис. 3.

Рис. 3. Подходы к понятию «личностный потенциал»

Как видим из представленной схемы на рисунке 3 категория «личностный потенциал» не раскрыта через феномен саморазвития личности. Концептуальные основы саморазвития личности человека заложены в 20–60-е годы XX века в основном через термины «самодвижение», «самосовершенствование», «самовоспитание». Актуальный этап исследования феномена «саморазвития» начался на рубеже 90-х годов. Принятые в начале 2000-х годов образовательные стандарты стали рассматривать идею саморазвития обучающегося, как методологическую основу обновления современного российского образования.

Считаем, что воспитательные методы, направленные на повышение личностного потенциала, должны быть ориентированы на развитие самосознания, ответственности, способности к саморегуляции, рефлексии и самоанализа. Они должны создавать условия для самоопределения, самореализации и самодеятельности обучающегося, и запустить механизмы саморазвития его личности. В более ранних исследованиях О. И. Лапицкого доказано, что «саморазвитие личности становится устойчивым и продуктивным процессом только при построении «активного» образовательного пространства гимназии как пространства саморазвития личности» 5, с. 90. Такое пространство саморазвития проектирует педагог при организации индивидуального обучения, применяя различные воспитательные методы.

Можем выделить основные принципы применения воспитательных методов:

– гуманистическая направленность и индивидуальный подход;

– активное участие в деятельности самого обучающегося;

– стимулирование потребности в саморазвитии всех участников образовательного процесса;

– системность и последовательность;

– продуктивное сотрудничество с семьей на основе социального партнёрства.

В ходе исследования нами выдвинуто предположение, что повышение личностного потенциала обучающихся при индивидуальном обучении может быть обеспечено следующими воспитательными методами:

– активизации самовоспитания;

– формирования навыков рефлексии и самооценки;

– стимулирования самостоятельности и самодеятельности.

Данную гипотезу предстоит проверить в эмпирическом исследовании с обучающимися.

Для эмпирического исследования важно сопоставить и выбрать наиболее целесообразные методы повышения личностного потенциала. На основе теоретического исследования, изучения опыта работы педагогов общеобразовательных школ нами разработана структура для понимания сходств и различий между различными методами развития личностного потенциала, которая поможет учителю выбрать наиболее эффективные стратегии для работы с обучающимися. Представлена ниже в таблице 2.

Таблица 2

Сопоставление методов повышения личностного потенциала

|

Название метода |

Методы стимулирования самопознания и самооценки |

Методы развития самостоятельности и ответственности |

Методы стимулирования креативности и инициативы |

|

Цель |

Осознание себя и своих качеств, формирование адекватной самооценки и позитивной «Я-концепции». |

Формирование способности принимать решения, нести ответственность, планировать, организовывать и контролировать свою деятельность. |

Развитие творческого мышления, способности генерировать новые идеи, проявлять инициативу, находить нестандартные решения. |

|

Основные приемы |

Рефлексия, самоанализ, ведение дневника, анализ ситуаций. |

Делегирование полномочий, проектная деятельность, планирование, самоконтроль, выбор заданий. |

Мозговой штурм, решение проблемных задач, игровые технологии, поощрение инициативы. |

|

Результат |

Понимание и принятие себя, уверенность в себе, самовосприятие. |

Умение самостоятельно действовать, принимать решения, нести ответственность, планировать свою деятельность. |

Способность генерировать новые идеи, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, творческий подход к работе. |

|

Общее |

Стимулирование внутренней активности, личностно-ориентированный подход, ориентация на саморазвитие, создание благоприятной среды. |

||

|

Единичное |

Вектор на внутреннем мире, субъективном восприятии себя. |

Вектор на деятельности, умении действовать независимо. |

Вектор на создание новых идей, творческом подходе к деятельности. |

|

Особенное |

Рефлексивные беседы, ведение дневника благодарности, анализ причин успехов и неудач. |

Делегирование ответственности за организацию мероприятий, разработка индивидуальных планов, самостоятельный выбор заданий. |

Решение головоломок, участие в мозговом штурме, разработка новых проектов, представление нестандартных решений. |

Таким образом, можем сделать вывод о том, что каждый метод имеет свои инструменты и вносит вклад в формирование личностного потенциала ребенка посредствам формирования самостоятельной личности, способной принимать решения, брать на себя инициативу, анализировать собственный результат развития как саморазвития по индивидуальной траектории самодвижения.

В заключение отметим, что методы повышения личностного потенциала представляют собой взаимосвязанную систему, в которой каждый элемент играет свою важную роль. Общее для всех методов направленность на развитие личности ученика, его самости, самосознания, креативности и способности к саморегуляции. Использование этих методов в комплексе и с учётом индивидуальных особенностей учеников, гуманистической направленности и уважения личности позволяет создать оптимальные условия для развития их личностного потенциала и формирования гармоничной и успешной личности. Важно помнить, что воспитание это длительный и непрерывный процесс, требующий терпения и внимания.

Литература:

- Амонашвили, Ш. А. Основы гуманной педагогики / Ш. А. Амонашвили. — М.: Амрита-Русь, 2015. — 320 c.

- Бабанский, Ю. К. Педагогика / Ю. К. Бабанский [и др.]. — М.: Просвещение, 1998. — 372 c.

- Коган, М. С. Философская теория ценности / М. С. Коган. — СПб.: Петрополис, 1997. — 204 c.

- Коджаспирова, Г. М. Педагогический словарь: для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. — 176 c.

- Лапицкий, О. И. Педагогические условия саморазвития личности учащегося гимназии / О. И. Лапицкий. — Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2008. — 258 с.

- Леонтьев, Д. А. Введение: личностный потенциал как объект изучения / Д. А. Леонтьев // Личностный потенциал: структура и диагностика. — М.: Смысл, 2011. — С. 5–11

- О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по обеспечению возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5–11 классов по индивидуальному учебному плану»): Письмо Минпросвещения России № 03–205 от 26.02.2021 // Консультант плюс. — URL: https://www.consultant.ru/document/-cons_doc_LAW_380180/ (дата обращения: 12.03.2025).

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 // Консультант плюс. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/?ysclid=m8g00xb35a586349716 (дата обращения: 12.03.2025).

- Положение об организации индивидуального обучения: Приложение к приказу № 174/4 от 24.04.2014. — URL: https://kemobr.ru/sistema-obrazovanija/obwee-obrazovanie/formy_obuchenija/indiv.pdf?ysclid=m8g0b5wh-71324169274 (дата обращения: 12.03.2025).

- Современный словарь по педагогике / сост. е. С. Рапацевич. — Минск: Современное слово, 2001. — 925 с.