В статье изучены вопросы значимости возникновения монументальных настенных росписей, как одного из основных художественных средств в архитектуре и истории Средне Азии. Автором также рассмотрены вопросы их расположения в интерьере прошлом, и на сегодняшний день. Анализируется историческийопытпримененияросписейвживописнойтехнике.

In this paper considers the problems of origins of monumental paintings the interior us fine art of arcitecture of Oriental Asia.

Как известно, монументальные росписи в архитектуре Средней Азии имеют один из основных видов изобразительного искусства и художественного творчества. Монументальная живопись Средней Азии открыта лишь в последние десятилетия ХХ века. Эти открытия зафиксировали в центре Азии новый мощный художественный центр, излучения которого шли на протяжении античной древности и раннего средневековья далеко на восток и на запад. Сейчас уже трудно представить историю мировой живописи вне среднеазиатского региона, так как она имеет важное государственное- художественное значение.

Монументальная живопись Средней Азии вместе с появлением архитектуры и ее декора и росписи помещались на стенах зал, коридоров, айванов; с плоскости стен они переходили и на своды. Иногда эти росписи называют фреской, но это неточно. На Среднем Востоке настенная живопись приближалась к альсекко (роспись клеевой темперой по сухой штукатурке-глине или тонкому слою алебастра). Живопись Средней Азии была сюжетной (тематической) или орнаментальной. В отдельные исторические периоды настенная картина насыщалась орнаментом, а затем исчезала, и орнамент получал полное господство.

Древнейшая настенная живопись Средней Азии найдена во время раскопок на Песседжик-депе в Туркмении. Это были многокрасочные изображения копытных животных, хищников и стилизованной фигуры человека (росписи датируются VI тысячелетием до н. э. и являются наиболее ранними среди подобных памятников на территории СНГ). Античное время оставило настенную роспись в Халчаяне, Тупроккала и на Дальверзин-тепе (на юге Узбекистана), Пенжикенте.(Таджикистан). В пору завоеваний Средней Азии Александром Македонским (IV в. до н. э.) здесь уже существовали в храмах, дворцах и частных домах изображения (правда, неясно, идет ли речь о настенной живописи или о пластике) на мотивы местного эпического романа о Зориадре и Одатиде. археологические работы на юге Узбекистана и в Таджикистане (Халчаян, Дальверзин-тепе, Фаяз-тепе), а также работы Советско-Афганской археологической экспедиции на смежной территории (Дильберджин) позволили увидеть воочию монументальную живопись Средней Азии последних веков до н. э. и первых веков нашего летоисчисления. Древняя стенопись имела своим источником, так же как архитектура и архитектурный декор, два основных начала: местную традицию близкую древнеиранскому искусству и эллинистическую проникшую на Средний Восток из эллинистической Сирии, коптского Египта и ряда восточных центров греко-римской цивилизации.

Фрагменты настенных росписей дворцов средневекового Узбекистана (Афрасиаб, Тупроккала, Фаёзтепа, Далварзинтепа, Болаликтепа).

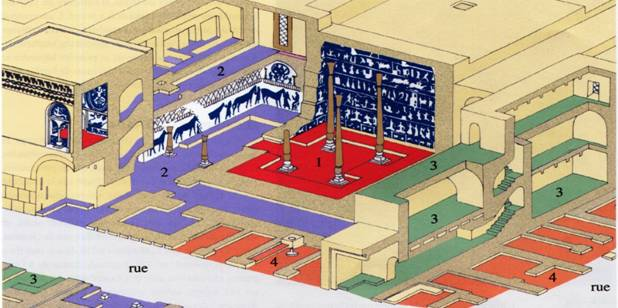

. Росписи в интерьере Панжикентского дворца (разрез)

. Росписи в интерьере Панжикентского дворца (разрез)

Росписи на Дальверзин-тепе (последние века до н. э.) дошли до нас в сильно фрагментированном виде. Отдельные куски ее были сбиты еще в пору образования государства Великих Кушан, где-то в I в. н. э., когда остатки стенописи очутились на полу лицом вниз. В росписи изображена богиня. Она восседала, по-видимому, на троне, слегка повернув голову влево, приподняв левую руку со сложенными пальцами в жесте благословения.

Младенца отличают полное невнимание к анатомии детского тела, нарушение масштабов изображения, угловатость фигурок. Можно было бы искать разъяснений в древнегреческом мифе, которому следовал художник (например, в вазовой живописи: Геракл в безумии уничтожает своих детей, или чернобородый сатир высоко поднимает над головой обнаженного младенца). Можно было бы привлечь обычаи, сохранившиеся и позже, но древнее искусство не иллюстрировало обычаи, а искало им объяснения в мифах.

Все это делает настенную живопись из Дальверзин-тепе интересной для изучения местной мифологии и ее отношения к обычаям своего времени или мифам, почерпнутым со стороны. Но она интересна и в собственно художественном отношении. В живописи Дальверзин-тепе отразилось то своеобразие, которое было выработано эллинизмом на почве всего Среднего и Переднего Востока. Роспись не имеет нейтрального фона или открытого пространства. Вся свободная плоскость покрыта изображением розеток, цветов и веток, благодаря которым картина превращается в декоративную ткань на стене. Принцип этот не является изобретением средневекового Востока — декоративность была свойственна издавна живописи всего Востока. Колорит живописи Дальверзин-тепе теплый; коричневый тон ее со своеобразным розовым цветом и оконтуривание рисунка иногда тонкой, иногда широкой темно-коричневой линией приближают манеру росписи к живописи Передней Азии и римской живописи Помпей. В ней проскальзывают ноты иератизма (бесстрастия, неподвижности, отрешенности), присущего затем живописи Фаюма (Египет). Но для живописи Средней Азии начала нашей эры авторитет живописи эллинизма был еще велик. Если это и не сказывалось в то время в заимствовании сюжета, то характер живописи, ее манера были такие же, как и во всем восточном эллинизме. Стиль этот сталкивался повсюду с местными сюжетами и формами, без которых было бы невозможно создать в искусстве нечто свое, новое и прогрессивное.

Основные направления в живописи Средней Азии кушанского времени выражены двумя группами памятников: культовыми (живопись в буддийских монастырях и храмах Великой богини) и светскими (живопись во дворцах правителей и богатых домах). Из буддийской живописи античного времени до нас дошли фрагменты росписей из полупещерного монастыря Кара-тепе, лежащего в центре кушанского Термеза. Живопись из Кара-тепе (II-IV вв.) — это сколок кушанского мира, его культовое искусство, сыгравшее важную роль в развитии художественной культуры античной Средней Азии в целом.

Настенные росписи помещений этого монастыря дошли до нас в сильно фрагментированном виде, и все же они позволяют заключить, что рядом с традиционно каноническими образами буддизма существовало более свежее искусство. Оно не было связано требованиями этой религии, но опиралось на эллинистическое наследие, освоенное в кушанскую эпоху. Так, в живописи Кара-тепе голова старика, подносившего дары, написана в соответствии с индийской традицией, но обнаруживает хорошее знакомство художника с утонченностью искусства греческих мастеров в передаче ими тонких душевных движений.

Живопись дворца в Халчаяне (рубеж н. э.) дополняет скульптурные композиции в айване и главном зале дворца. На панели и в простенках прохода свободно располагался живописный узор белой краской по красному фону с непринужденно раскинутыми виноградными лозами, гроздьями и побегами в сочетании с листьями, стеблями и круглыми плодами. Весь строй этих легких, как бы шитых на ткани узоров близок росписям эллинистического круга и мотивам парфянского искусства.

Сложные фигуры композиции живописи дворца изображали разные этнические типы в соответствующих прическах, отвечавших эллинистической и азиатской моде. Манера письма весьма живописна. Мастер использует игру и моделировку пластической формы без светотени. Живопись эта экспрессивна, выразительна и лаконична.

Скульптура, живопись и декор дворца в Халчаяне составляли одно целое. На глиняных скульптурах видна рука живописца. Сотрите мысленно темные зрачки на суровых лицах властителей Гераева рода, густой румянец на смуглых и обветренных лицах, марганцевую синеву наведенных бровей и тяжелых ресниц, оттянутых от внешнего угла глаз к виску, и прекрасная скульптура бактрийских мастеров утратит часть своей выразительности. Следовательно, античная живопись Средней Азии — это не только настенная роспись, это и роспись по скульптуре. Именно роспись, а не раскраска. В ней художник выходит за пределы плоскости стен и вторгается в пространственные и пластические искусства.

Живопись во дворце Топрак-кала (II-III вв.) была, видимо, шире по сюжетам, палитре красок и приемам письма. В отличие от более ранней живописи дворца в Халчаяне она составляет искусство не строго «династийное», а склонное больше к показу светской жизни вообще. Хищная птица-скопа, готовая ринуться в волны за преследуемой рыбкой, свирепая морда тигра, водяные лилии, красные рыбки — все эти фрагменты принадлежат к второстепенным деталям каких-то утраченных композиций, которые можно представить лишь в отдельных случаях. Так, под аркой сидят двое: мужчина и женщина — мотив многих сюжетов культовых, лирико-романтических, символических, отвлеченно-декоративных. Это и делает его стойким, широко распространенным на протяжении многих веков. Роспись с пересечением полос и сердечек заключала фигуры музыкантов, напоминая о «небесных музыкантах» на Айртамском фризе (II в.). Характерны округло-пластичные формы и манерность движения одной из музыкантш — арфистки; здесь как бы переброшен мост от античной пластики живого тела к приемам уплощенной композиции, получившей развитие позже в произведениях живописи раннего средневековья. Мясистый акант, в листах которого прячется фигурка музыкантши, еще напоминает листву классического аканта, позже она будет измельчена, уплощена и иссохнет в дробном узоре. Так, рядом уживаются две манеры письма. Одна почти тоновая, с некоторым выявлением объема, моделирующая форму, другая линейно-плоскостная. Обе они как бы согласуются с реальной предметной формой, но одна берет ее пластично, даже с эффектом световых бликов, без падающих теней, другая — силуэтно и уплощенно. Во всем этом проявляется широкая для своего времени ориентация хорезмийского художника-живописца. Его искусство входило в круг эллинистической живописи, напоминая живопись римского Египта первых веков н. э., декоративную живопись греко-восточных склепов в северном Причерноморье той же эпохи. На фоне всех этих широких связей отчетливо выступает народная линия местного изобразительного искусства (настенная роспись Топрак-калы — «Сборщица винограда» с ее грубо экспрессивной и тем особенно выразительной манерой).Обобщая, можно сказать, что светская придворная живопись Средней Азии на первом этапе античности (II в. до н. э. — I в. н. э.) синтезирует греко-восточную мифологию и былинный сако-скифский, парфянский и кушано-бактрийский эпос.

Творения переломной эпохи отличаются самобытностью образов и форм (роспись на керамической вазе V в. из Мерва, торевтика, керамика, монетный чекан времени эфталитов). Подъем местных феодальных культур враннем средневековье (V-VIII вв.) вызвал разобщение мастеров, локализацию школ, приближение искусства к народным истокам. Археологические открытия в Балалык-тепе, Варахше, Пенджикенте, Самарканде, Шахристане показали, что в настенной живописи нашел свое воплощение целый мир образов, повествующих о среде нам почти незнакомой. Росписи на стенах дворцов, храмов, жилищ рассказывают о жизни — сложной, кипучей, насыщенной драматическими событиями. Они свидетельствуют о существовании высокой художественной культуры, которая, с одной стороны, подвергалась влияниям извне, с другой — оказывала определенное влияние на культуру и искусство других народов.Вырисовываются несколько школ живописи этой эпохи (по Г.Пугаченковой и Л.Ремпелю).

1. Тохаристанская школа и ее памятники: усадьба Балалык-тепе (бассейн Амударьи) и буддийские храмы Аджина-тепе и Кафыр-кала (Южный Таджикистан).

2. Северо-туркестанская школа и ее памятники: буддийский храм в Куве (Южная Фергана) и буддийские храмы Семиречья (Северная Киргизия).

3. Школы «Западного края» и их памятники в Согде, Хорезме; дворец Ихшидов на Афрасиабе (Самарканд), дворец Хунукхудатов в Варахше (Бухарский оазис), дворец в Кахкаха (Уструшана, Северный Таджикистан), роспись на оссуариях из Ток-кала (Хорезм). Границы школ не всегда четки и определенны.

В живописи этих школ по примеру древности различаются два течения. Одно следует в русле старого буддийского искусства (храмы Аджина-тепе, Кувы, Ак-Бешима, Краснореченского городища). Другое — общесветское (усадьбы, дворцы, жилища и общественные здания: Балалык-тепе, Варахша, Самарканд, Пенджикент).

В буддийской храмовой живописи VII-VIII вв. ясно обозначилась борьба двух тенденций: традиционализма и обновления образов. Главным прибежищем традиционных форм в искусстве оставалась живопись буддийских монастырей.

Живопись буддийского монастыря Аджина-тепе (юг Таджикистана) — результат слияния индийского искусства с местным бактрийско-тохаристанским. Наибольший интерес представляют росписи «святилища», где сохранились женские лица и отдельные детали фигур на фоне многолепестковых цветов и листьев. В других помещениях обнаружено изображение Будды в трехцветном нимбе, с узлом волос на голове. Его миндалевидные глаза скошены в сторону приближенных. Фигура Будды повторяется в разных положениях и в других помещениях, иногда — целым «иконостасом» в несколько ярусов на синем фоне в убранстве свода. Выполненные уверенной рукой, они наряду с традиционностью сюжета выходят за пределы канонических форм твердо установленного образца и отличаются большим разнообразием поз и расцветок.

Оживление в эту обязательную, видимо, традиционно каноническую живопись вносит роспись с изображением приносящих дары. Эти дароносцы кажутся сколком не столько придворно-светской живописи, сколько общенародной. Впрочем, она ничем не отличается и от религиозной, продолжая ее лишь более свободно и независимо. Дароносцы сидят, подобрав под себя ноги. В руке мужчины кубок с цветами, в руках у женщины — удлиненная ложчатой формы серебряная чаша, тоже с цветами, но иного рода. Обобщая рисунок, мастер находит одновременно форму и образ произведения. Здесь все целесообразно и взаимосвязано. Сказывается черта, общая и для культовой и для общенародной живописи всей Средней Азии эпохи раннего средневековья, — декоративность и стойкость традиций. В основе живописи лежал уверенный рисунок, который был удачно найден по композиции и цвету.

В живописи монастыря Аджина-тепе резко обозначились две струи: одна — тонкого, одухотворенного, исполненного изящества, но заученного письма в трактовке Будды и другая — экспрессивного, грубого, но сильного и самобытного в изображении народных типов. Живопись Аджина-тепе развивает тематику буддийского нравоучительного искусства. Она находит новые средства живого восприятия реальных форм за пределами не только индо-буддийского канона, но и позднеантичного искусства в целом. Напрасно было бы упрекать художников-орнаменталистов в «незнании натуры». В том и состоит искусство орнаменталиста, что он «сочиняет» узор по мотивам натуры, не приближаясь к ней. Отсюда и единство стиля всех помещений, расписанных с одним пониманием стиля декора.

Живопись храма в Куве фрагментарна и не сохранила целых композиций. Она как бы промежуточное звено между тохаристанской живописью (типа Аджина-тепе) и позднебуддийской живописью Синцзяня и Северной Киргизии. Иконография буддийских божеств особенно прочно сохранялась в храмах. В обиходе разноплеменного населения она нарушалась под влиянием народных культов и светской живописи. Вследствие этого наряду с храмовой живописью мы наблюдаем распространение среди тех же буддистов или последователей других местных культов живопись, которую нельзя назвать буддийской или зороастрийской, но которая, не имея собственной иконографии, следует образцу и примеру светской живописи. Довольно яркое представление о ней дают росписи, исполненные на вазе из Мерва и на оссуариях из Хорезма. Великолепная расписная ваза из Мерва, замурованная в V-VI вв. в буддийской ступа, была обнаружена вместе с головой разбитого Будды. Широкогорлый кувшин с двумя ручками расписан по белому ангобу снизу доверху. Яйцевидное тулово сосуда, срезанное внизу, трактуется художником как круговая панорама, только обозреваемая снаружи, сквозь стенки. В расписной керамике Средней Азии мы не можем назвать случая, когда бы композиция не подчинялась форме сосуда и сами фигуры выходили за пределы фриза, ломали заданные членения. Здесь все наоборот: живопись то спускается книзу почти на поддон, то пересекает фриз, черный силуэт которого опоясывает горло лентой «падающей волны». Это — нарушение принципа керамики и утверждение правил монументальной живописи.

Роспись на алебастровых оссуариях из Ток-калы (Хорезм) относят к VII-VIII вв. Она выполнена как обычная настенная живопись, клеевыми красками и сопровождается надписями. Сцены на оссуариях из Ток-калы изображают оплакивание почившего. Роспись на стенке корпуса переходит на крышку. На одной из крышек изображено, видимо, погребальное сооружение; над его дверью эмблема в виде лунного серпа с диском между двух ветвей; по сторонам двери семь плакальщиц рвут на себе волосы, раздирают на груди одежду. Женщины в красных платьях или безрукавках; мужчины — в кафтанах с двусторонними отворотами при поясах, в мягких ичигах. На других оссуариях усопший изображен на прямоугольном ковре или ложе как бы сверху, а стоящие фигуры — анфас и в профиль; ракурсные положения мастеру не давались, в них возникает нечто близкое гротеску.

В целом росписи на оссуариях из Хорезма просты и наивны. Они близки к жанровой, бытовой живописи.

Галерею художественных образов, созданных мастерами тохаристанской школы, открывает Балалык-тепе (V-VI вв.). Небольшой квадратный зал загородной усадьбы не имел окон и освещался сверху. Полутораметровый по высоте пояс живописи охватывал все четыре стены и прерывался только входной дверью. Зрительно это была как бы круговая панорама. Она и примечательна прежде всего тем, что художник принял квадрат стен за одно обозримое изнутри целое. И поскольку по сторонам зала шли возвышения (суфы), на которых обычно восседали участники трапез или пиршеств, то художник задумал изобразить участников пиршества, каждого на своем месте, над суфой, и тем представить всех участников сцены по возможности наиболее реально — мысль для художника тех времен оригинальная. Как счастливая находка она обыграна была позже не раз в росписях интерьеров той же поры.

Архитектура подчиняла себе настенную живопись. Разворот плеч — фронтальный, движения головы, рук — с небольшим наклоном вглубь. Письмо — пятном с заливкой больших плоскостей или с высветлением выпуклых частей и сгущением тона к контуру, то есть известная условность. Но в обрисовке рук и лиц господствует линейный, тонкий рисунок, моделирующий форму. Стремление живописца схватить форму одним движением кисти, сразу, без поправок — свидетельство высокого таланта художника, но также и большой ремесленной выучки.

В живописи Балалык-тепе нет изображений божества и служителей культа: культовый ритуал вообще отсутствует. Сцена пиршества носит чисто светский характер. Но между религиозной живописью, верной доктринам буддизма, и светской живописью Тохаристана протягивались связующие нити. Не будучи культовой, живопись Балалык-тепе исполнялась, видимо, не без участия мастеров, знакомых с буддийской иконописной традицией. Они следовали ей в трактовке одежд, рук, поз, напоминающий буддийские росписи Фундукистана и Бамиана.

Согдийскую школу живописи открывает Варахша — столица владетелей Бухарского оазиса. Здесь найдены в погребенных под песком руинах дворца Хунукхудатов конца VII — начала VIII в. два главных дворцовых зала, украшенных настенной живописью.

Сюжет росписей «Красного зала» фантастический. Герой, сидя на слоне, совершает боевые подвиги. Он поражает напавших на него гепардов и фантастических зверей. Отдельные эпизоды развернуты в замкнутой круговой композиции. И ничего, что углы зала пересекают фигуру; красный фон, на который наложены фигуры, уничтожает пространство, и сцены непрерывного сражения окружают нас с равным эффектом со всех сторон.

Высказывалась мысль, что сцены сражения на слонах в росписях Варахши близки современной ей индийской живописи в пещерных храмах Аджанты. «Красный зал» Варахши называют часто «Индийским залом». Но, исключая общую для них декоративность, витязи росписей Варахши ничем не походят на томных, изнеженных принцев Аджанты; их лица суровы, серьезны и даже скорбны (эта черта утрачена в акварельных копиях, которые воспроизводятся в печати). «Восточный зал» был тронным. Здесь на возвышении под балдахином восседал правитель. Перед ним, поодаль, на овальной платформе находился алтарь, в котором пылал священный огонь. Новую блестящую страницу в познании живописи Согда открыли руины дворца самаркандских правителей на Афрасиабе (VII-VIII вв.). Помещения дворца украшала роспись на редкость тонкая и щедрая на детали.

В одной из комнат были изображены две сидящие перед аркой фигуры — мужская и женская, в руках у них поднятые на уровень плеч алтарные чаши с полыхающим в них пламенем. Стены помещения завершал фриз с изображением вазы с фруктами и парно обращенных друг к другу павлинов — мотив, широко распространенный в раннем средневековье на всем Среднем и Ближнем Востоке — языческом и христианском.

Самой впечатляющей оказалась роспись большого зала. На каждой из его стен — многофигурные композиции. На южной стене было изображено шествие к какому-то святому месту (последняя версия). Кавалькаду всадников открывала принцесса в паланкине, водруженном на спину грузного белого слона. Ее бережет примостившаяся за паланкином служанка. За ними шествуют находившиеся в услужении у госпожи дамы; они боком восседают на резвых конях. На руке одной из них надпись на согдийском языке: «Приближенная царевны». Затем на верблюдах едут старшие в роде: белобородый краснолицый старец с пронзительным взглядом голубых навыкате глаз, белолицый муж с черной окладистой бородой и тонкими усиками. Оба в богатых узорчатых одеждах, при оружии, с поднятыми в руках жезлами или палицами в виде ящеров. Далее едет оседланная лошадь под роскошно расшитым чепраком, бережно ведомая конюшим; над ними четыре диковинные птицы (страусы?), подгоняемые другим слугой (у обоих слуг повязки закрывают рот, вероятно для того, чтобы не осквернить дыханием жертвенных птиц). За ними — огромная фигура всадника в красном кафтане на желтой лошади, вероятно, глава шествия (его фигура на всю высоту стены занимала центральную часть композиции). И, наконец, завершают шествие пять всадников в богато убранных кафтанах при парадном вооружении. Весь этот кортеж движется под охраной конной стражи. У объекта шествия его встречают знатные люди (фигуры сохранились не полностью).

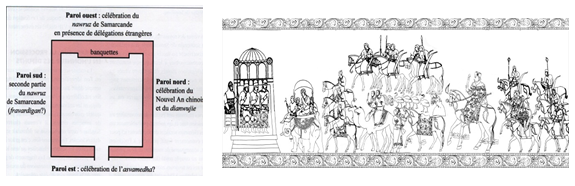

На западной стене зала — тронная сцена. Здесь идет прием правителем Согда послов Чаганиана, Чача, Ферганы, Кореи, Китая и других стран. Роспись сильно разрушена, и потому при рассмотрении ее мы концентрируем внимание на участках живописи лучшей сохранности. Но попробуем охватить настенную живопись единым взглядом: проследим за тем, как расположены фигуры, куда направлено их движение. Наблюдения эти потребуют особого внимания к приемам передачи пространства восточными мастерами. В центре композиции фигура правителя — самая крупная — на пяти-шестиметровую высоту зала; слева и справа к ней движутся с двух сторон послы различных держав с дарами в руках. Левую группу возглавляет писец. Семь фигур составляют «Посольство царя Чаганиана к царю Самарканда». Это засвидетельствовано пространной согдийской надписью на полах одежды одной из фигур. В затейливо расшитых узорных халатах, с повязками на голове, в лентах, движутся они двумя ярусами к престолу владетеля Согда. Правая часть композиции сохранила следы повторного рисунка, в результате чего была написана заново группа дароносцев, двигавшихся из противоположного угла. Здесь, кажется, тоже семь фигур. Между приемами античной пластики, светотени, перспективы и развертыванием действия на плоскости, ставшим законом живописи и декора восточного средневековья, лежит много других малоизученных приемов. В числе их: совмещения проекции сверху и спереди, высветление сторон предмета без светотени, кулисные построения, контрасты цвета по светлоте с усилением «выступающих» и «отступающих» (зрительно) цветов. Здесь много неожиданностей, но уже сейчас можно сказать, что росписи во дворце правителей Самарканда представляют собой полное и законченное выражение самостоятельной художественной системы. Принципы ее своеобразны. Они претворены умело, с неоспоримым блеском, присущим только выверенной руке больших мастеров.

На северной стене изображены: слева — сцены на воде, справа — на суше. На неспокойной глади реки (?) — две лодки. В одной из них разместились мужчины с грузом. В другой (уже отплыли) — женщины-китаянки. Музыкантши услаждают слух опечаленной принцессы игрой на струнных инструментах. Можно предположить, что здесь изображена девушка, которую везут на чужбину. В правой части композиции — борьба всадников с хищниками. На берегу реки (?) показан редкий в живописи VI-VIII вв. сюжет: один мужчина, готовя лодки в путь, ступил ногой в воду, другой присел и ловким движением стягивает канат, накинутый на тюк с товарами.

Совсем неожиданной является живопись на восточной стене зала. В левой части этой стены были изображены слон и два всадника (белолицый и чернолицый); нападение зверя на всадника (?); полуобнаженная сидящая на тумбе фигура бросает белый шар (или диск) юноше, который приготовился его схватить. В правой части той же (восточной) стены среди вихрящихся белых струй, на фоне синих вод, плавают рыбки, черепахи, утки, маленькие обнаженные фигурки. Чья-то оголенная рука хватает змеящегося дракона (?). Пловцы и сказочные животные вовлечены в общую игру. Предполагают, что в целом на восточной стене изображено движение индийского посольства в Самарканд.

Историческое значение сюжетов живописи, отразившей события своего времени, а также согдийских надписей, разъясняющих сюжеты отдельных композиций, бесспорно. Однако взаимосвязь всех композиций, расположенных на стенах дворцового зала, не совсем ясна. Ее скреплял, видимо, единый рассказ, который объединял отдельные эпизоды в одно целое. Главным героем был царь Самарканда Вархуман — личность исторически достоверная, но в его иконографии художник следовал, видимо, легенде о героях древности. Допустимо, что царю Согда придавались черты прославленных ранее лиц прошлого. Так поступали и позже, когда хотели восславить владык. Сцены, о которых повествует живопись Согда, связаны с исторической литературой, в которой действительные события переплетены с мифологическими. В этом сказалась общая черта исторических сочинений древности и раннего средневековья. Тем не менее, живопись Самарканда на Афрасиабе не историческая. Можно привести для аналогии «Шах-наме» Фирдоуси. В этой возникшей позже поэме тоже действуют правители, которые представляют исторический интерес. Между тем еще Гегель находил, что это произведение художественное, а не историческое.

Сюжетами живописи были многие бытовые сцены: стягивание с ноги сапога, погрузка лодки, упаковка тюка и т. д. — и фантастические животные (крылатый козел с хвостом рыбы), птицы, рыбы, змеи. Они играли роль и смысловую и декоративную, придавая живописи значение рассказа, поведанного художником-сказителем.

То же следует сказать и о «степени реалистичности» в живописи Афрасиаба. . Вместе с тем детали лица, фигур, конской сбруи, художественных тканей, оружия, головных уборов, знаков сословного положения и регалий власти даны тщательно прорисованными. Здесь все детали изображены реально, а композиция в целом — условно. Очевидно, что реализм раннего средневековья на Среднем Востоке имел свои черты, отличавшие его от реализма современности. Это особенно важно понять при рассмотрении живописи прошлых эпох, когда цели искусства были иными и выражались иными средствами, чем в наше время.

Росписи Пенджикента — явление во многих отношениях исключительное. Такой насыщенности небольшого раннефеодального городка VI-VIII вв. произведениями настенной живописи не знает на Востоке ни один древний город. Такого разнообразия сюжетов не встретить нигде. Такого обилия приемов, манер, почерков в живописи при относительной общности ее стиля тоже не найти.

Пока в Пенджикенте вскрыта примерно одна треть основной территории города (шахристан) и из сотни сооружений более чем в тридцати обнаружена настенная живопись. Она найдена в храмах и в других общественных зданиях, в руинах бывшего дворца, располагавшегося на склоне цитадели. Живопись украшала залы и коридоры жилых домов, ее часто портили рука осквернителя или пожар. Местами она сохранилась на всю высоту четырех-пятиметровых стен. А ведь иные большие залы имели стены площадью в двести-триста квадратных метров.

В больших залах живопись компоновалась по определенным правилам. Напротив входа на стене кроме панели и фриза изображалось царственное лицо (или божество); по сторонам трона — склонившие перед ним колени арфистки, танцовщицы; на боковых стенах широким ярусом шли сцены героические, частью фантастические темы, а внизу узкой полосой, разбитой рамками, — эпизоды из сказок и басен. В числе наиболее примечательных росписей Пенджикента следует отметить «Синий зал». Живопись по стене шла в три яруса, не считая панели, которая проходила внизу, непосредственно под суфой. Панель заполняли небольшие сценки на темы басен и популярных в свое время новелл, частью известных по сборнику старинных рассказов «Калила и Димна», — ими, по словам Фирдоуси, увлекались и древние герои. Самую большую по протяженности композицию (18 м) сохранил нижний ярус, идущий над панелью. Здесь действие с северной стены переходит на восточную и продолжается серией эпизодов на западной.

Центральное место на восточной стене занимала фигура покровительницы Пенджикента, его «госпожа» — Нана. Она восседала на спине льва, укрытого узорчатой попоной, рядом находилась музыкантша (или танцовщица). Нана — божество, но она представлялась художнику по образу и подобию согдийских правительниц и была их художественным обобщением. Влево и вправо от центральной композиции шли, как бы наползавшие одна на другую, но каждая из них являлась отдельным эпизодом. Живопись тоновая, с передачей объема штриховкой. В ней ощутим еще след поздней античности, которая и выработала, видимо, иконографически устойчивый тип этого божества. Раннее же средневековье VI-VIII вв. разовьет в этой мифологической живописи героическое начало, присущее эпосу, и придаст ему характер легенды и предания о подвигах предков.

Остальные изображения не выходят из круга уже знакомых сюжетов богато обставленной охоты и импозантных сцен, по которым можно судить об обычаях двора.

Живопись Пенджикента ставит проблемы, затрагивающие особенно сложную область истолкования согдийскими художниками тем и сюжетов, заимствованных извне (греческих, индийских, иранских). Пока нельзя с полной уверенностью сказать, являлись ли они только художественной интерпретацией широко популярных в ту пору мифов и легенд или же они входили в состав определенного принятого в Согде вероучения. К числу традиционных сюжетов относится, например, изображение очень крупного женского божества, сидящего на троне и окруженного языками пламени, выполненными ярко-золотистой краской на ультрамариновом фоне; рядом в полный рост стоят трехликое шестирукое божество и птица, держащая в лапах человеческую фигурку. Культовые сцены в живописи Пенджикента изображают, прежде всего, небесные светила как олицетворение дня и ночи. Они восходят к разным солярным божествам местной космогонии и заимствованным извне. Во всяком случае, можно допустить, что античные олицетворения света и тьмы легли здесь на подготовленную уже почву. Иконография этих божеств не ограничивалась греческими или греко-бактрийскими образцами (например, солнечная колесница, которая существовала во многих культах древности). Лунное божество изображалось в резьбе по дереву и на металле, в скульптурной пластике и настенной живописи, геммах или в виде терракотовых статуэток так же аллегорически, как и солнце. В зависимости от вида искусства и среды своего бытования оно имело и отличительные черты. Марс, Сатурн, Венера и другие планеты также входили в пантеон изображаемых божеств. Это было связано, вероятно, с их почитанием в определенные дни недели. Божества, отраженные в местном календаре, были известны и греко-римской мифологии.

В образе четверорукого женского божества видят, прежде всего, почитание реки Зеравшан, поскольку это божество восседает на троне в виде дракона. Судя по скульптурной панели одного из пенджикентских храмов, дракон был атрибутом водной стихии. Но четверорукое божество часто изображается не только на драконе, но и, как многие богини древности, на льве или пантере. Вообще семантика этой богини сложна. В ее образе соединились и местные, и индийские, и греко-римские богини. Образ ее прошел ряд этапов космогонического и эпического развития, прежде чем стать богиней Согда, Уструшаны, Хорезма, охранительницей города и семьи, покровительницей плодородия, несущей благополучие тем, кто ее почитает.

Есть какая-то закономерность в том, что уже Кушаны изображали на своих монетах Шиву и изредка Будду. Будда олицетворял светлое нравственное начало, а Шива — божество, стоящее близко к народным культам и темным силам, внушающее страх насилия. В искусстве Согда VI-VIII веков образы буддийского искусства не имели прямого повторения, но были божества, для выражения идей которых художник прибегал к символике шиваизма (обнаженное божество с синим или голубым телом и перевязью из желто-золотых бубенчиков). Шива — божество индуистского, а не буддийского пантеона. «Танцующий Шива» и «Тримурти» обязаны шиваизму своим появлением. Что пенджикентские росписи носят характер эпоса, признает сейчас большинство исследователей. Эпос в живописи Пенджикента распространяется, на наш взгляд, и на религиозные мифы, жития святых, тематику культа предков. Но от примитивных форм культа предков и анимизма до «династийного» искусства Кушан — огромная дистанция. Можно полагать, что в живописи Пенджикента сцены почитания предков отражены уже в новом качестве художественного претворения. Сцены дворцовой жизни изображали все, что входило в поле зрения художника и мыслилось им как проявление неотъемлемых черт самой жизни. Они включали все виды ритуала и священнодействий, составляя реальное содержание жизни высших сословий общества. Заупокойные пляски были не столько пережитком первобытных верований, какими они и являются с точки зрения этнографии, сколько реальным выражением обычаев своего времени, ритуала похорон, принятых средств выражения скорби.

Этнический склад художественного мышления распространялся и на область фантазии, включая сказку, которой придавался характер бытовой, нравоучительной новеллы и анекдота. В обширный круг «малых» сюжетов и сцен, рассчитанных на близкое рассмотрение, входили и нравоучительные сценки, басни с участием животных (животный эпос). Взятые из древних сборников народных сказок, многие из них стали «бродячими сюжетами» и получили широкое распространение на всем старом континенте. Интересно и то, что литературный источник ряда сказок опять же говорит об их художественно-поэтическом происхождении, не связанном прямыми узами с тем или иным культом.

Сцены пиршеств, поединков, охоты, игр и состязаний в росписях Пенджикента неисчерпаемы. Обилие предметного инвентаря, представленного в живописи, дает много неоценимых сведений, важных для истории материальной культуры общества, его образа жизни. Как исторический источник живопись Пенджикента — целая библиотека знаний. Что касается искусства, то росписи Пенджикента представляются нам такой же энциклопедией, где собраны все главные художественные течения своего времени.

Пенджикентская школа живописи прошла ряд этапов и сложилась на основе собственной традиции, несомненно, достаточно длительной. Вместе с тем школа эта разностильная. Живопись Пенджикента появилась не сразу, расцвела в конце VII в. и погибла, когда город был разрушен арабами в VIII в. Какие обстоятельства вызывали ее столь стремительный успех, превративший городок пенджикентского феодала в своеобразную картинную галерею согдийской живописи, — ответить трудно.

При Саманидах (IX-X вв.) дворцы и общественные здания украшались настенными картинами с тематическим содержанием. Таковы героико-романтические и развлекательные сюжеты, следы которых обнаружены в Варахше (фрагмент с изображением стреляющего из лука безбородого юноши, обернувшегося назад), и роспись, открытая на Афрасиабе в 1913 г. Тюрки, захватив власть у Саманидов, еще не окончательно устранили фигурно-сюжетную живопись; она и в XI в. продолжала украшать дворцы правителей Газни. Остатки тематической живописи (изображение придворной гвардии) были обнаружены при раскопках Ляшкари-базар (Афганистан). Но в живописи XII-XIII вв. она совершенно исчезает.

Возрождение настенной тематической живописи падает на XIV-XV вв. — время, отмеченное в Средней Азии общим взлетом художественной культуры. Сюжетная живопись украшала лучшие дворцы Тимура в Самарканде. По свидетельству современников, она показывает основные события жизни восточного властелина и его двора. Настенная живопись времени Тимура и Тимуридов (XIV-XV вв.) наряду с миниатюрой той же поры не уступала по широте охвата жизни миниатюрам известных «Больших французских хроник» (XVI в.). Но художественная концепция их разная. Живопись Тимуридов была верна вековым традициям изобразительного искусства Среднего Востока и являла собой синтез приемов отдельных его школ. Художники, работавшие при Тимуре, имели представление о живописи Ренессанса благодаря торговым связям с Византией, Францией и Англией, но творения Запада проходили мимо их чувства и сознания, не оставляя в их творчестве глубокого следа. Настенная живопись Самарканда, как и его архитектурные памятники, создавалась при участии иранских и других мастеров. В настенных росписях XIV-XV вв. не могло не сказаться влияние среднеазиатской миниатюры. Однако самаркандские мастера времени Тимура и Тимуридов придали им свой местный колорит.

ФРАГМЕНТЫ НАСТЕННЫХ РОСПИСЕЙ АНТИЧНОГО И СРЕДНЕВЕКОВОГО Узбекистана

ФРАГМЕНТЫ НАСТЕННЫХ РОСПИСЕЙ АНТИЧНОГО И СРЕДНЕВЕКОВОГО Узбекистана

Рисунки: 1Тупроққалъа, 2–3 — Афросиёб; 4 — Холчаён, 4 — Далварзинтепа, 5 -Варахша, 6 –Болаликтепа, 7- Афросиёб (реконструкция Франс Грене).