Формирование профессиональной идентичности у подростков в условиях современного рынка труда

Автор: Яковлева Елизавета Сергеевна

Рубрика: 23. Психология

Опубликовано в

XCVII международная научная конференция «Исследования молодых ученых» (Казань, февраль 2025)

Дата публикации: 12.02.2025

Статья просмотрена: 54 раза

Библиографическое описание:

Яковлева, Е. С. Формирование профессиональной идентичности у подростков в условиях современного рынка труда / Е. С. Яковлева. — Текст : непосредственный // Исследования молодых ученых : материалы XCVII Междунар. науч. конф. (г. Казань, февраль 2025 г.). — Казань : Молодой ученый, 2025. — С. 63-74. — URL: https://moluch.ru/conf/stud/archive/531/18866/ (дата обращения: 24.04.2025).

Статья рассматривает проблему профессиональной идентичности подростков в условиях современного рынка труда, где технологический прогресс вызывает высокую динамику и изменчивость. Подростки сталкиваются с трудностями в выборе профессии и понимании своих способностей и интересов. Обсуждается влияние медиаобразов и социальных сетей. Предлагается обзор теоретических подходов к профессиональной идентичности и описывается исследование среди школьников 13–14 лет, направленное на выявление особенностей их профессиональной идентичности.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, подростки, рынок труда, самоидентификация, психология выбора профессии, профориентация.

Современный рынок труда характеризуется стремительными изменениями и высоким уровнем мобильности, вызванными глобальными технологическими трансформациями. Возникают новые профессии, тогда как старые становятся менее востребованными. Чтобы сохранять свою конкурентоспособность, сотрудники вынуждены проявлять гибкость, адаптироваться к новым условиям, развивать творческое мышление и постоянно учиться. Это представляет значительные сложности даже для взрослых профессионалов, но особенно остро эти проблемы ощущаются подростками, которые только начинают свой профессиональный путь.

Профессиональная идентичность имеет важное значение для успешного выбора профессионального пути и построения карьерной траектории. Тем не менее многие подростки испытывают затруднения в формировании своей профессиональной идентичности. Им сложно осознать свои способности, интересы и оценить состояние рынка труда, а также необходимые навыки. Под влиянием медиа создаются идеализированные представления о профессиях, что может приводить к заблуждениям. Поэтому важно обучать подростков навыкам анализа информации и критического подхода к выбору профессии.

Мы провели анализ актуальной литературы и исследование с целью изучения состояния профессиональной идентичности современных подростков. Объектом исследования выступает профессиональная идентичность как процесс становления, социализации и самореализации личности. Предмет исследования включает в себя специфику формирования профессиональной идентичности и выбора профессии среди подростков.

Вопросы самоидентификации всегда были очень важны для людей, ведь каждый человек стремится понять свое «Я» и определить свое место в окружающем мире. Различные философы предлагали собственные подходы к осмыслению идентичности. Так, Эдмунд Гуссерль рассматривал идентичность как различие между объективным миром и субъективными восприятиями человеческого сознания. Фридрих Ницше утверждал, что идентичность создается самим человеком, а Дэвид Юм полагал, что личность каждого человека формируется не внутри него самого, а под влиянием окружающего мира, особенно через восприятие нас другими людьми, через наше имя и представление о нас, а также через уровень нашей популярности. Формирование профессиональной идентичности остается актуальной проблемой, что подтверждается множеством современных научных исследований. Выявлено, что социальные сети и другие средства массовой коммуникации оказывают в основном положительное воздействие на этот процесс, предоставляя доступ к информации и содействуя созданию профессиональных сообществ [4].

Исследователь Б. Б. Каза указывает на то, что внешние факторы, такие как изменения на рынке труда, могут усложнить процесс формирования профессиональной идентичности, делая его более многогранным. Психолог Эрик Эриксон акцентирует внимание на том, что развитие идентичности продолжается на протяжении всей жизни человека, включая самопознание и чувство принадлежности к конкретной социальной группе [3].

Эрик Эриксон и Джеймс Марсиа внесли значительный вклад в разработку теорий профессиональной идентичности. Эриксон выделил восемь стадий психосоциального развития личности, а Марсиа описал четыре основных статуса идентичности: достигнутую, предопределенную, диффузную и состояние моратория. Л. Б. Шнейдер ввела понятие псевдопозитивной идентичности, а Глинис Брейкуэлл объединила концепции личной и социальной идентичностей. Джон Тернер предложил использовать термин «самокатегоризация» [5].

Прежде чем начать свою профессиональную карьеру, каждому человеку необходимо сделать важный жизненный выбор, который зачастую может оказаться весьма сложным. Этот вопрос важен не только для самого человека, но также представляет интерес для психологов, исследующих проблемы профессиональной идентификации.

А. А. Азбель и А. Г. Герцов выделяют четыре стадии профессиональной идентичности: неопределенная стадия, навязанная идентификация, период моратория и окончательно сформированная профессиональная идентичность.

Профессиональная идентичность, по мнению Л. Б. Шнейдер, возникает через процессы самоопределения, персонализации и самоорганизации, где индивид осознаёт себя представителем конкретной профессии и профессионального сообщества. Она включает идентификацию с профессиональной группой и дистанцирование от других, а также раскрывает функциональные возможности и способствует самоосуществлению.

Е. П. Ермолаева рассматривает профессиональную идентичность как длительный процесс, включающий развитие навыков и знаний, что ведет к личностному и профессиональному росту.

А. Е. Бугаенко подчеркивает значимость профессиональной идентичности для личности, указывая, что отсутствие подходящей профессии может негативно сказываться на общей идентичности. Он отмечает, что такие события, как пандемия COVID-19, усложняют профессиональное самоопределение, вызывая кризисы идентичности и требуя адаптации к новым условиям [2].

Е. М. Кочнева и М. М. Блохина отмечают рост числа людей, сталкивающихся с кризисами профессиональной идентичности из-за нереализованности и неудовлетворенности работой, что ухудшает качество жизни. Для решения этих проблем необходимы профориентационные и психологические меры.

Э. Ф. Зеер утверждает, что профессиональная идентичность формируется на основе восприятия человеком себя в рамках профессии, включая как общие представления о ней, так и личные качества и достижения.

Ю. П. Поваренко выделяет шесть аспектов профессиональной идентичности:

- Идентичность — комплексный фактор развития профессионализма, включающий навыки, отношение к труду и мотивацию.

- Человек самостоятельно определяет цели и задачи в профессиональной сфере.

- Процесс сопровождается конфликтами и кризисами, вектор развития варьируется на разных этапах.

- Профессиональная идентичность сочетает социальную и личностную идентичность.

- Формирование происходит нелинейно, с переходными этапами и кризисами.

- Непреодоленные кризисы ведут к трудностям в дальнейшей карьере.

Подростки испытывают сложности в выборе профессии, что является естественным этапом их развития. Помощь и поддержка в этот период важны для успешного профессионального самоопределения.

Профессиональная идентичность развивается постепенно под влиянием определенных факторов. Этапы становления профессиональной идентичности включают школьную, студенческую, учебно-профессиональную идентичность и собственно становление профессиональной идентичности.

Профессиональное самоопределение проходит через несколько стадий: аморфная оптация (от рождения до 12 лет) — появление первых признаков профессиональных интересов; оптация (12–16 лет) — осознанный или навязанный выбор профессии; профессиональная подготовка — начало формирования новых социальных ролей и самоопределения; профессиональная адаптация — применение знаний на практике и адаптация в рабочем коллективе; первичная профессионализация — углубленное погружение в профессиональную сферу; вторичная профессионализация — реализация в рабочем процессе; вершина профессионального развития — достижение высокого уровня продуктивности и креативности.

Различные исследователи предложили свои модели профессионального развития. Так, Т. В. Кудрявцев выделил четыре стадии: профессиональное самоопределение, освоение профессии, выполнение трудовой деятельности и накопленный опыт. Е. А. Климов акцентировал внимание на трех этапах: профессиональном самоопределении, изучении и подготовке к освоению специальности, а также профессиональном росте. А. К. Маркова предложила шесть этапов: знакомство с профессией, применение знаний и опыта, адаптация к работе, творческий подход, расширение возможностей и профессиональные высоты. Дональд Сьюпер говорил о поэтапности развития профессиональной зрелости, начиная с развития интересов и навыков детей и заканчивая снижением жизненной и профессиональной активности.

Формирование профессиональной идентичности включает факторы микро-, мезо- и макроуровней, среди которых индивидуальные черты личности, образовательная система, экономическое состояние и государственная идеология. Отрицательные факторы, такие как низкая мотивация, хроническая усталость и стресс, могут затруднять формирование профессиональной идентичности.

Профессиональная идентичность связана с профессиональным самоопределением и профориентацией. Уровень профессиональной идентичности зависит от множества факторов. А. К. Маркова выделила пять стадий профессионального развития: допрофессионализм, профессионализм, суперпрофессионализм, псевдопрофессионализм и послепрофессионализм.

Э. Ф. Зеер исследовал профессиональное самоопределение и отметил, что оно включает выбор профессии, осознанный выбор, охватывающий всю профессиональную жизнь, и начинается с различных событий, указывающих на профессиональный путь. Профориентация помогает выбирать профессию, формировать понимание важности труда и делать осознанный выбор [1].

Задачи профориентации в школе включают формирование внутренней готовности к осознанному выбору профессии, положительного отношения к труду, целеустремленности, предприимчивости, развитие познавательного интереса к различным профессиям, моральную поддержку, диагностику ценностных ориентаций и разработку программы профессионального выбора.

Принципы профориентации делятся на педагогические (соответствие потребностям общества, системность, постепенность изучения профессий), специфические (учет долгосрочных целей, интересов общества и человека) и социально-профессиональные (информированность о профессиях, осознание важности самоопределения).

Формы профориентационной работы включают индивидуальные, групповые и массовые занятия, а также словесные, визуальные и практические методы подачи информации. Эффективнее всего действуют среднепродолжительные и долгосрочные программы.

Методы помощи в профессиональном самоопределении включают информирование (профессиограммы, лекции, экскурсии), диагностику (беседы, опросники, наблюдение) и консультирование (справочное, диагностическое, формирующее, медицинское).

Для более глубокого понимания процессов формирования профессиональной идентичности было проведено исследование, в котором приняли участие 94 школьника 13–14 лет. Были использованы следующие методики:

- Тест профессиональной идентичности: определение стадии профессиональной идентичности через ответы на утверждения.

- Опросник мотивов выбора профессии: выявление ведущих мотивов выбора профессии.

- Методика «Профиль»: изучение профессиональных интересов участников.

- Дифференциально-диагностический опросник (ДДО): определение профессиональной ориентации на основе предпочтений видов деятельности.

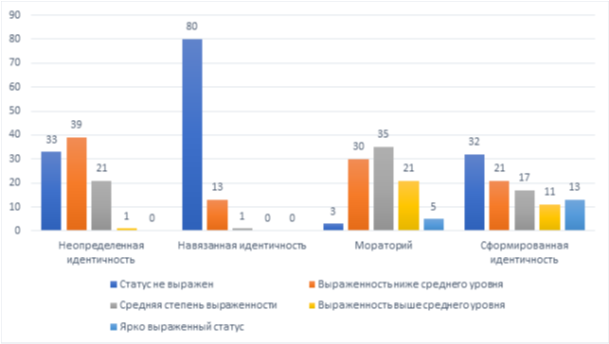

В результате психодиагностического обследования подростков с использованием методики А. А. Азбель «Статусы профессиональной идентичности» были получены данные об уровнях их профессиональной идентичности. Результаты представлены на рис. 1.

Рис. 1. Данные о выраженности стадий профессиональной идентичности у подростков

Результаты показывают, что навязанная профессиональная идентичность не характерна для большинства подростков: 85,11 % имеют низкий уровень выраженности статуса, а 13,83 % — ниже среднего. Это говорит о самостоятельном выборе профессии, основанном на интересах и способностях подростков, а не на внешнем давлении.

Большинство подростков находятся на стадии кризиса профессиональной идентичности: 37,23 % имеют среднюю выраженность, 31,91 % — ниже средней. При этом 22,34 % подростков уже активно выбирают профессию, показывая высокий уровень кризиса, а 5,31 % — ярко выраженный кризис. Низкая выраженность навязанной идентичности и высокая — моратория и сформированной идентичности подтверждают активное размышление подростков о своем профессиональном будущем.

Таблица 1 подтверждает, что большинство подростков переживают кризис профессиональной идентичности, при этом навязанная идентичность для них нехарактерна. Показатели свидетельствуют о положительной динамике разрешения кризиса: многие подростки делают профессиональный выбор самостоятельно, что видно из низких значений навязанной идентичности.

Таблица 1

Процентное соотношение статусов профессиональной идентичности

|

Статус профессиональной идентичности |

Среднее значение |

Процентное соотношение |

|

Неопределенная |

4,9 |

20,13 % |

|

Навязанная |

1,8 |

7,33 % |

|

Кризис |

11,8 |

48,79 % |

|

Сформированная |

5,7 |

23,75 % |

Профориентационные занятия могут повысить уровень сформированной идентичности и снизить уровни несформированной, навязанной идентичности и моратория. Коэффициент корреляции Спирмена подтвердил наличие обратной связи между этими показателями (табл. 2).

Таблица 2

Корреляционная матрица взаимосвязей показателей статусов профессиональной идентичности

|

Неопределенная |

Навязанная |

Мораторий |

Сформированная |

|

|

Неопределенная |

— |

— |

−0,407** |

−0,258* |

|

Навязанная |

— |

— |

— |

−0,286** |

|

Мораторий |

−0,407** |

— |

— |

−0,478** |

|

Сформированная |

−0,258* |

−0,286** |

−0,478** |

— |

|

Примечание: ** р < 0,01; * р < 0,05. |

||||

Неопределенная профессиональная идентичность обратно коррелирует с мораторием (r = −0,407, р < 0,01) и со сформированной идентичностью (r = −0,258, р < 0,05), это свидетельствует о том, что при повышении уровня неопределенной идентичности наблюдается снижение уровней моратория и сформированной идентичности. Навязанная идентичность также отрицательно коррелирует со сформированной идентичностью (r = −0,286, р < 0,01), что указывает на уменьшение уровня сформированной идентичности при увеличении уровня навязанной идентичности. Кроме того, мораторий отрицательно коррелирует со сформированной идентичностью (r = −0,478, p < 0,01), что указывает на снижение уровня сформированной идентичности при высоких показателях моратория.

Методика «Мотивы выбора профессии» показала, что подросткам одинаково важны внутренние индивидуальные (25,98 %) и социальные (25,95 %) мотивы, а также внешние положительные мотивы (25,26 %). Возможная причина этого — кризис профессиональной идентичности, свойственный данному возрасту. Внешние отрицательные мотивы тоже имеют высокое значение (22,81 %). Полученные данные представлены в табл. 3.

Таблица 3

Процентное соотношение мотивов выбора профессии

|

Мотивы выбора профессии |

Среднее значение |

Процентное соотношение |

|

Внутренние индивидуально значимые |

16,93 |

25,98 % |

|

Внутренние социально значимые |

16,90 |

25,95 % |

|

Внешние положительные |

16,46 |

25,26 % |

|

Внешние отрицательные |

14,86 |

22,81 % |

Удовлетворение профессией связано с высоким уровнем внутренней мотивации, что видно из табл. 4. Результаты корреляционного анализа Спирмена выявили положительную связь между внутренними индивидуально значимыми, внутренними социально значимыми и внешне положительными мотивами.

Таблица 4

Корреляционная матрица взаимосвязей мотивов выбора профессии

|

Мотивы |

Внутренние индивидуально значимые |

Внутренние социально значимые |

Внешние положительные |

Внешние отрицательные |

|

Внутренние индивидуально значимые |

— |

0,575** |

0,561** |

— |

|

Внутренние социально значимые |

0,575** |

— |

0,558** |

— |

|

Внешние положительные |

0,561** |

0,558** |

— |

— |

|

Внешние отрицательные |

— |

— |

— |

— |

|

Примечание: ** р < 0,01; * р < 0,05. |

||||

Так, были найдены значимые корреляции между внутренними индивидуально значимыми и внутренними социально значимыми мотивами (r = 0,575, p < 0,01), а также между внутренними индивидуально значимыми и внешне положительными мотивами (r = 0,561, p < 0,01). Аналогичные результаты получены для связей между внутренними социально значимыми и внешними положительными мотивами (r = 0,558, p < 0,01). Таким образом, рост одного из этих показателей ведет к увеличению других, за исключением внешних отрицательных мотивов, которые не коррелируют с остальными.

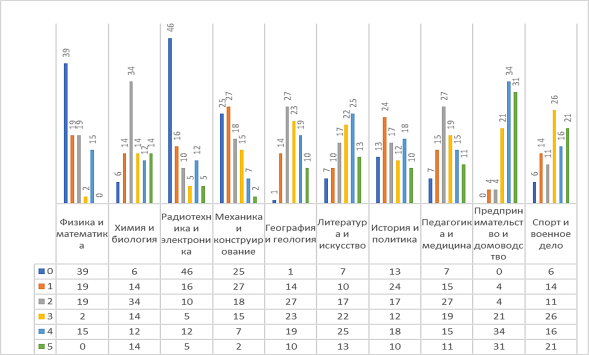

На рис. 2 представлены данные методики «Профиль», согласно которым наибольший интерес у участников вызвали сферы предпринимательства и домоводства, литературы и искусства, спорта и военного дела. География и геология, химия и биология, педагогика и медицина, история и политика получили среднюю оценку привлекательности. Наименее интересными оказались механика и конструирование, физика и математика, радиотехника и электроника. Эти результаты отражают текущие предпочтения подростков и могут изменяться под влиянием различных факторов.

Рис. 2. Данные о выраженности сфер деятельности по методике «Профиль»

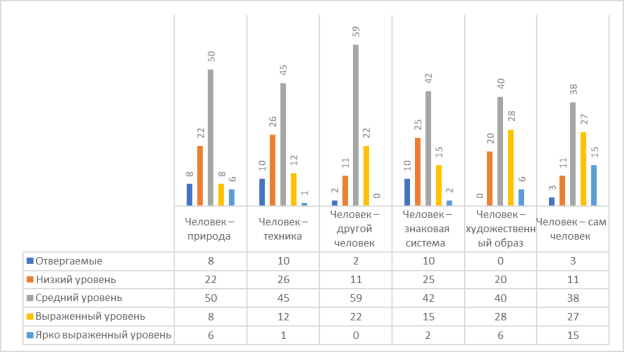

По данным методики «ДДО», представленным на рис. 3, в категориях «Отвергаемые» и «Низкий уровень» лидируют сферы «Человек — знаковая система», «Человек — техника» и «Человек — природа», что указывает на низкий интерес большинства респондентов к этим областям. На среднем уровне все сферы показали высокие значения, свидетельствуя о среднем интересе к большинству сфер. Наибольший интерес вызывают сферы «Человек — художественный образ», «Человек — сам человек» и «Человек — другой человек» («Выраженный уровень»). Ярко выраженная заинтересованность в конкретных сферах наблюдается реже.

Эти данные свидетельствуют об отсутствии четкого выбора среди многих подростков, что объясняет высокие показатели в категории «Средний уровень». Показатель «Отвергаемые» отражает осознанное неприятие определенных сфер некоторыми участниками. Влияние учителя и личные симпатии/антипатии также могут сказываться на результатах методик.

Рис. 3. Данные о выраженности предметов труда

Таким образом, выявлено, что большинство подростков находятся на стадии кризиса профессиональной идентичности, что свидетельствует об активном размышлении о своем профессиональном будущем. Навязанная профессиональная идентичность оказалась нехарактерной для большинства опрошенных подростков, что говорит о самостоятельном выборе профессии, основанном на их интересах и способностях. Важную роль в формировании профессиональной идентичности играют мотивы выбора профессии. Полученные данные показывают, что подросткам одинаково важны внутренние индивидуальные и социальные мотивы, а также внешние положительные мотивы. Однако внешние отрицательные мотивы также имеют высокое значение, что может указывать на возможные трудности в процессе профессионального самоопределения. Исследование также выявило, что сферы деятельности, связанные с человеческими взаимоотношениями и творчеством, представляют наибольший интерес для подростков. В целом работа подчеркивает важность профориентационных мероприятий и психологической поддержки подростков в процессе формирования их профессиональной идентичности и выбора профессии.

Литература:

- Бугаенко А. В. Проблема профессиональной идентичности молодежи в современном обществе / А. В. Бугаенко // Вести Белорусского государственного педагогического университета. — 2022. — № 2. — С. 142–145.

- Завгородняя И. В. Юношеский возраст как значимый период для процесса профессионального самоопределения / И. В. Завгородняя, Е. В. Безносюк // Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: сборник трудов I Международной научно-практической конференции, Евпатория, 10–11 декабря 2021 года / редколлегия: Н. Н. Колосова, А. В. Хитрова. — Симферополь: Издательство типография «Ариал», 2022. — С. 102–107.

- Попандопуло О. А. Формирование профессиональной идентичности в процессе эффективного взаимодействия институтов гражданского общества и государства / О. А. Попандопуло, Е. Г. Шафоростов // Социодинамика. — 2020. — № 9. — С. 12–17.

- Стрельникова Ю. Ю. Исследование феномена профессиональной идентичности в различных направлениях психологической науки / Ю. Ю. Стрельникова, С. В. Емельянова // Проблемы современного педагогического образования. — 2019. — № 63–1. — С. 475–477.

- Хачатрян Л. В. Основные подходы к осмыслению феномена идентичности / Л. В. Хачатрян // Манускрипт. — 2019. — № 7. — С. 123–126.

Ключевые слова

рынок труда, подростки, профориентация, самоидентификация, профессиональная идентичность, психология выбора профессииПохожие статьи

Профессиональная идентичность в цифровую эпоху: психологические аспекты профориентации

В данной статье исследуются проблемы, с которыми сталкиваются современные люди при построении профессиональной идентичности в эпоху цифровых технологий. В ней рассматриваются психологические аспекты, связанные с профессиональной ориентацией, в контек...

Наставничество в контексте развития профессиональной идентичности начинающего учителя

Данная работа исследует значимость наставничества в процессе формирования профессиональной идентичности у начинающих учителей. Она анализирует роль наставнической поддержки в помощи новичкам установиться в профессии, освоить ключевые навыки преподава...

Профессиональная идентичность у студентов, обучающихся по специальностям «клиническая психология» и «педиатрия»: сравнительный анализ

В статье приводится обзор характеристик профессиональной идентичности студентов, обучающихся по специальностям «клиническая психология» и «педиатрия». Автор отмечает широкую проработку в психологической науке последствий несформированности характерис...

Социально-психологические аспекты профессиональной ориентации школьников в условиях образовательного кластера

В статье описывается система профессиональной ориентации школьников в рамках реализации инновационного проекта. Описывается кластерный подход в сфере образования. Анализируются полученные социально-психологические данные профессиональных предпочтений...

Социальная рефлексия как фактор формирования пищевого поведения: анализ влияния цифрового контента на пищевое поведение подростков

В статье автор рассматривает влияние социальной рефлексии на формирование пищевого поведения подростков. Анализирует роль социальных медиа, блогов и онлайн-платформ в создании и распространении пищевых трендов, идеалов тела и моделей потребления. Так...

Семейные ценности молодежи

В статье рассматривается трансформация семейных ценностей в современном мире, а именно позиция молодёжи. В связи с ухудшением демографической ситуации возрастает необходимость более детального внимания к проблемному вопросу. Именно поэтому большую ро...

Влияние стиля родительского воспитания на формирование ценностно-смысловых ориентаций

В статье автор исследует влияние стиля родительского воспитания на формирование ценностно-смысловых ориентаций и их проявления во взрослой жизни. Анализирует эмпирические данные исследования, проведенного среди респондентов возраста от 17 до 40 лет, ...

Мотивационно-ценностный компонент в обучении английскому языку современных специалистов высшей школы

Статья раскрывает общие характеристики исследовательской культуры будущих специалистов с точки зрения мотивации и системы ценностей личности, формулирует определение данного явления, а также предоставляет более детальную характеристику мотивационно-ц...

Роль высшего учебного заведения в процессе формирования социальной ответственности студентов

В статье рассматривается роль высших учебных заведений в процессе формирования социальной ответственности студентов. Авторы анализируют, как университеты могут способствовать развитию социально ответственного поведения среди молодежи в условиях глоба...

Содействие профессиональному самоопределению в педагогической профессии учащимся психолого-педагогических классов

Статья посвящена актуальной проблеме профессионального самоопределения в педагогической профессии учащимися педклассов. Раскрыта актуальность допрофессиональной подготовки школьников к выбору педагогической профессии в форме педагогического класса. О...

Похожие статьи

Профессиональная идентичность в цифровую эпоху: психологические аспекты профориентации

В данной статье исследуются проблемы, с которыми сталкиваются современные люди при построении профессиональной идентичности в эпоху цифровых технологий. В ней рассматриваются психологические аспекты, связанные с профессиональной ориентацией, в контек...

Наставничество в контексте развития профессиональной идентичности начинающего учителя

Данная работа исследует значимость наставничества в процессе формирования профессиональной идентичности у начинающих учителей. Она анализирует роль наставнической поддержки в помощи новичкам установиться в профессии, освоить ключевые навыки преподава...

Профессиональная идентичность у студентов, обучающихся по специальностям «клиническая психология» и «педиатрия»: сравнительный анализ

В статье приводится обзор характеристик профессиональной идентичности студентов, обучающихся по специальностям «клиническая психология» и «педиатрия». Автор отмечает широкую проработку в психологической науке последствий несформированности характерис...

Социально-психологические аспекты профессиональной ориентации школьников в условиях образовательного кластера

В статье описывается система профессиональной ориентации школьников в рамках реализации инновационного проекта. Описывается кластерный подход в сфере образования. Анализируются полученные социально-психологические данные профессиональных предпочтений...

Социальная рефлексия как фактор формирования пищевого поведения: анализ влияния цифрового контента на пищевое поведение подростков

В статье автор рассматривает влияние социальной рефлексии на формирование пищевого поведения подростков. Анализирует роль социальных медиа, блогов и онлайн-платформ в создании и распространении пищевых трендов, идеалов тела и моделей потребления. Так...

Семейные ценности молодежи

В статье рассматривается трансформация семейных ценностей в современном мире, а именно позиция молодёжи. В связи с ухудшением демографической ситуации возрастает необходимость более детального внимания к проблемному вопросу. Именно поэтому большую ро...

Влияние стиля родительского воспитания на формирование ценностно-смысловых ориентаций

В статье автор исследует влияние стиля родительского воспитания на формирование ценностно-смысловых ориентаций и их проявления во взрослой жизни. Анализирует эмпирические данные исследования, проведенного среди респондентов возраста от 17 до 40 лет, ...

Мотивационно-ценностный компонент в обучении английскому языку современных специалистов высшей школы

Статья раскрывает общие характеристики исследовательской культуры будущих специалистов с точки зрения мотивации и системы ценностей личности, формулирует определение данного явления, а также предоставляет более детальную характеристику мотивационно-ц...

Роль высшего учебного заведения в процессе формирования социальной ответственности студентов

В статье рассматривается роль высших учебных заведений в процессе формирования социальной ответственности студентов. Авторы анализируют, как университеты могут способствовать развитию социально ответственного поведения среди молодежи в условиях глоба...

Содействие профессиональному самоопределению в педагогической профессии учащимся психолого-педагогических классов

Статья посвящена актуальной проблеме профессионального самоопределения в педагогической профессии учащимися педклассов. Раскрыта актуальность допрофессиональной подготовки школьников к выбору педагогической профессии в форме педагогического класса. О...