Теоретические основы применения нейропсихологического подхода в сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи)

Авторы: Киреева Татьяна Викторовна, Миннибаева Инна Валерьевна

Рубрика: Коррекционная дошкольная педагогика

Опубликовано в Вопросы дошкольной педагогики №3 (84) март 2025 г.

Дата публикации: 23.02.2025

Статья просмотрена: 13 раз

Библиографическое описание:

Киреева, Т. В. Теоретические основы применения нейропсихологического подхода в сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) / Т. В. Киреева, И. В. Миннибаева. — Текст : непосредственный // Вопросы дошкольной педагогики. — 2025. — № 3 (84). — С. 52-55. — URL: https://moluch.ru/th/1/archive/284/9920/ (дата обращения: 05.04.2025).

Мозг мощнее любого суперкомпьютера. Если вы поддерживаете мозг в тонусе, то в ответ — он в тонусе поддерживает весь организм.

Н. П. Бехтерева, нейрофизиолог

В последние годы наблюдается тенденция увеличения количества детей с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в специализированной помощи. Поиск наиболее эффективных методов психолого-педагогического сопровождения таких детей является актуальной проблемой современной педагогики, психологии, логопедии и дефектологии.

Традиционный подход зачастую несостоятелен, так как не приносит желаемых результатов или же динамика изменений крайне мала, потому что и без того слабое звено психической деятельности ребенка получает дополнительную чрезмерную нагрузку без исследования причин его недостаточности. Такая картина наблюдается в работе с большинством категорий детей с ОВЗ, в том числе с детьми с ТНР. Эта категория детей с ОВЗ представляет собой сложную разнородную группу, характеризующуюся различной степенью и механизмами нарушения речи, временем его возникновения, уровнем психофизического развития. Тяжелые речевые нарушения часто имеют под собой физиологическую основу — поражение или дисфункцию определённых мозговых областей, следствием которых могут являться также нарушения таких психических функций как воображение, восприятие, внимание, память, мышление. [5]

Вышесказанное требует качественно иного, эффективного подхода к организации коррекции, абилитации и реабилитации дошкольников с ОВЗ. Одним из таких подходов является нейропсихологический, предполагающий коррекцию нарушенных психических процессов и эмоционально-волевой сферы ребёнка с особыми образовательными потребностями через движение. Данный подход является новым важным звеном в коррекционно-развивающей работе с детьми с особыми образовательными потребностями.

Нейропсихология — наука на стыке психологии и нейронауки, которая нацелена на понимание связи структуры и функционирования головного мозга с психическими процессами и поведением живых существ. Другими словами, нейропсихология изучает, какие участки и процессы в мозге отвечают за высшие психические функции: восприятие, память, внимание, мышление, речь, а также как происходит получение и обработка информации, поученной мозгом из окружающего мира. Самый значительный вклад в развитие этой науки внес А. Р. Лурия — ученый, врач, нейрофизиолог.

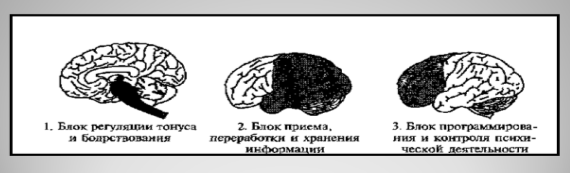

Построение коррекционной работы идет в соответствии с развитием и формированием основных психических функций в онтогенезе и базируется на учении А. Р. Лурия о трёх функциональных блоках мозга:

1-й блок — регуляции тонуса и бодрствования.

2-й блок — приема, переработки и хранения информации.

3-й блок — программирования, регуляции и контроля.

Важно понимать, что все эти три блока функционируют не каждый сам по себе и отвечают строго только за свою функцию, а в своей работе опираются на их совместную деятельность. Каждый блок вносит свою лепту в работу психического процесса. Отразим это на рис. 1.[3]

Рис. 1. Структурно-функциональная модель интегративной работы мозга по А. Р. Лурия

Т. Г. Визель объясняет речевые нарушения с точки зрения нейропсихологии следующим образом: основным условием приобретения ранней речи является связь области внешних стимулов (звуки, зрительные образы) с той областью, которая перерабатывает их в речь (область речевого механизма). Для этого между областями мозга существуют проводники (белые волокна). Если все функционирует правильно, то формируются речевые навыки. Если же проводящие пути повреждены, то речь не приобретается, если частично — нарушения речи менее грубые. [2]

Организация работы учителя-логопеда, педагога-психолога с детьми с ОВЗ преимущественно ориентирована на коррекцию и абилитацию 1-го и частично 2-го функциональных блоков, где происходят оптимизация функционального статуса глубинных образований мозга и базиса для формирования подкорково-корковых и межполушарных взаимодействий.

Кроме идеи о работе трёх блоков мозга А. Р. Лурия рассматривал в качестве самостоятельных структур правое и левое полушарие. Правое полушарие головного мозга отвечает за тело, координацию движений, баланс, пространственное зрительное и кинестетическое восприятие. Левое полушарие — за восприятие слуховой информации, постановку целей и построений программ. Единство мозга складывается из деятельности двух полушарий, тесно связанных между собой системой нервных волокон (мозолистое тело). Нарушение, недоразвитие мозолистого тела искажают познавательную деятельность детей. Если нарушается проводимость через мозолистое тело, то ведущее полушарие берет на себя большую нагрузку, а другое блокируется. Оба полушарие начинают работать без связи. С помощью активизации межполушарного взаимодействия можно более эффективно корректировать имеющиеся у детей недостатки речевой, двигательной и интеллектуальной сфер, поведенческие расстройства. [4]

Таким образом, для педагогов дошкольных образовательных организаций, работающих с детьми со статусом ОВЗ (ТНР) применение нейропсихологического подхода имеет большое практическое значение.

Показанием к применению нейропсихологических игр является следующее: ребёнок имеет дисфункцию психомоторного развития;испытывает трудности с усвоением материала; имеет низкую работоспособность, повышенную утомляемость, рассеянность; снижены функции внимания, памяти, мыслительной деятельности, отсутствие познавательного интереса; несформированность пространственных представлений; при СДВГ, ТНР, ЗПР, ЗРР. Противопоказанием является эпилепсия и нервные тики.

Как работает нейропсихологическая коррекция?

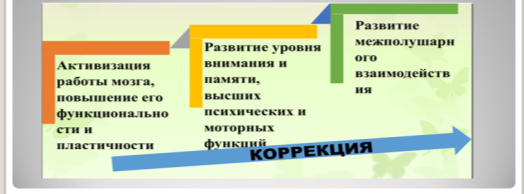

С помощью специального комплекса двигательных и дыхательных упражнений ребёнок обучается чувствовать своё тело, контролировать свои движения, вовремя начинать и прекращать их. В ходе коррекционных занятий в мозге происходят следующие процессы:

— во-первых, развиваются двигательные зоны коры головного мозга, росту которых что-либо помешало на ранних этапах жизни ребёнка;

— во-вторых, укрепляется связь между двумя полушариями мозга, необходимая для гармоничной мыслительной деятельности;

— в-третьих, движение способствует энергетической «подпитке» мозга, повышению умственной работоспособности.

Наконец, пока ребёнок приучается контролировать себя в движении, развиваются зоны его мозга, ответственные за планирование, программирование и контроль. Отразим вышесказанное на рис. 2. [1]

Рис. 2. Применение нейропсихологического подхода в коррекционной работе специалистов ДОУ

Нейропсихологические технологии состоят из следующих игр и упражнений: кинезиологические упражнения; глазодвигательные упражнения; нейроигры с мячом; нейроигры с карточками; дыхательные упражнения; растяжки; функциональные упражнения; релаксационные упражнения; когнитивные упражнения; нейроигры с балансировочной доской. [6]

Таким образом, использование таких инновационных технологий в работе специалистов служит эффективным дополнением к общепринятым, наиболее популярным классическим технологиям и методикам, которые уже разработаны. Нейропсихологический подход не является самостоятельным, а становятся частью традиционных, проверенных временем технологий, помогая оптимизировать работу, внося новые способы взаимодействия педагога и ребёнка.

Литература:

1. Аксенова Е. В. Конспекты развивающих занятий для предшкольников (6–8 лет). — СПб.: Детство-Пресс» 2023. — 80 с.

2. Визель Т. Г. Основы нейропсихологии. Теория и практика: учебник: / Т. Г. Визель. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: АСТ, 2021. — 541

3. Корсакова Н. Нейропсихологический фактор: наследие А. Р. Лурия и задачи развития нейропсихологии / Н. Корсакова // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. — 2012.— № 2.— С. 8–15.

4. Лурия А. Р. Основы нейропсихологии: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф.образования / А. Р. Лурия. — 8-е изд., стер. — М.: Академия, 2013. — 384 с

5. Платонова, Е. В. Нейропсихологическое сопровождение детей с ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении / Е. В. Платонова. — Казань: Молодой ученый, 2023. — С. 11–17.

6. Праведникова И. И. Нейропсихология. Игры и упражнения, Изд. «АЙРИС- пресс», 2017.