В данной статье представлен краткий обзор истории янтаря, рассматриваются понятия «янтарный лес», «инклюз», а также уточняется ценность янтаря для науки.

Ключевые слова : янтарь, янтарный лес, инклюз, палеонтология.

...Тишина царит в лесу. Из стволов, ветвей и сучьев древних сосен медленно сочится смола, наполняя воздух сильным хвойным ароматом. Она обильно стекает по коре, скапливаясь у основания деревьев, и падает на листья растений, растущих под ними.

В лесу бурлит жизнь. Сразу бросается в глаза множество муравьёв, спешащих по стволам деревьев. Муравьи даже не догадываются, что буквально через несколько секунд они застынут навсегда в той позе, в которой их накроет смоляной капкан.

А вот ловко побежал по стволу паучок. Видимо, он торопится проверить свою паутинку, не попалась ли там зазевавшаяся мушка. Невнимательность стоит дорого! И вот, сверкая на солнце, на голову шестилапому охотнику падает крупная вязкая капля смолы. За ней ещё одна и ещё. Из этой ловушки ему уже не выбраться. Он останется в ней на миллионы лет, чтобы однажды попасть под микроскоп учёным, приоткрыв им завесу тайны о том, какой была жизнь задолго до появления человека…

Как хвойная смола превращается в минерал? Какие тайны хранит в себе янтарь и что такое янтарный лес? О чём он может рассказать учёным? Это лишь часть вопросов, на которые мы попытаемся ответить в нашей статье.

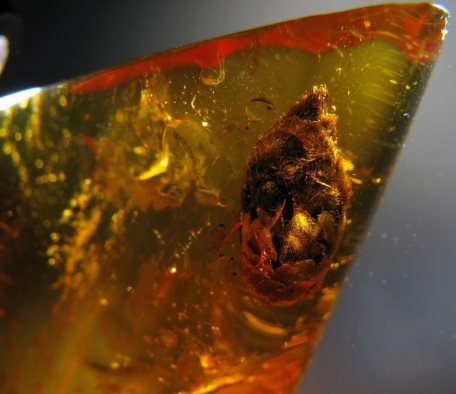

Застывший в балтийском янтарь паук (эоцен, 40 миллионов лет)

Муравьи в балтийском янтаре (эоцен)

Однажды, давным-давно, первобытный человек впервые нашёл на берегу моря жёлтый камушек, чьё мягкое свечение напоминало солнце. «Осколки солнца», «слёзы дракона», «камень счастья», «алатырь» — именно так разные народы называли янтарь.

История янтаря насчитывает тысячи лет. Первые упоминания о нём относятся ещё к эпохе неолита (около 5000–2000 гг. до н. э.). Археологи часто обнаруживают просверленные кусочки желтого камня при раскопках стоянок древних людей. За три с половиной тысячелетия до нашей эры украшения из янтаря носили фараоны и жрецы Египта. Кочевые народы — гунны и скифы — использовали янтарь в качестве меновой единицы, а жители Африки уходили на войну с янтарным амулетом, веруя, что он поможет сохранить им жизнь.

Сегодня янтарь привлекает внимание не только коллекционеров, но и учёных из разных стран мира. Благодаря своей способности сохранять органические материалы, включая насекомых, растения и другие мелкие организмы в практически идеальном состоянии, янтарь играет особую роль в палеонтологии.

Для того чтобы смола превратилась в янтарь, она должна быть погребена под землей, обычно во влажной глине или в песчаной осадочной породе. Учёные считают, что для преобразования ископаемой смолы растительного происхождения в янтарь необходимо не менее пяти миллионов лет. Но далеко не все смолы превращаются в янтарь! Исследования показали, что для этого требуется совпадение нескольких условий: определенной температуры, давления, полного отсутствия кислорода, а также взаимодействия с морской водой или с некоторыми минералами.

В настоящее время в мире насчитывается около 200 месторождений янтаря и каждый год обнаруживаются новые. Янтарь найден на всех континентах, кроме Антарктиды, но, несмотря на широкое распространение янтаря в природе, богатые месторождения янтаря встречаются нечасто.

Наибольшее количество (около 98 %) находится на территории Калининградской области.

Исследования показали, что балтийский янтарь достаточно молодой — он возник из смолы вымершей сосны Pinus succinifera (сосна янтареносная) примерно в середине палеогенового периода, то есть около 50–45 миллионов лет назад, а вот японский янтарь примерно вдвое старше балтийского. Его возраст — примерно 110 миллионов лет!

Пыльца сосны янтареносной в балтийском янтаре (эоцен)

Шишка сосны янтареносной в балтийском янтаре (эоцен)

В России, кроме Калининграда, янтарь также добывают на берегах Баренцева моря и полуострова Канин Нос, в Архангельской области, вблизи устьев рек Оби и Енисея, на Таймыре, Новосибирских островах, а также на Сахалине, Камчатке и некоторых других регионах.

Геологический возраст янтаря нельзя установить, просто исследуя сам камень. Здесь важную роль играют такие дисциплины, как геология и палеонтология. Изучив породу, в которой был найден янтарь, можно лишь приблизительно оценить его возраст. Однако палеонтологи, анализируя включения насекомых и растений внутри камня, способны довольно точно определить период формирования янтаря и регион его происхождения.

Говоря о древних лесах, чей возраст исчисляется миллионами лет и в которых происходило превращение смолы хвойных деревьев в янтарь, учёные используют термин «янтарный лес».

Такие леса покрывали территорию пра-Фенноскандии, древнего континента с изменяющимися границами. Пра-Фенноскандия включала в себя современные Скандинавию, Карелию, Кольский полуостров, Прибалтику, север Европейской части бывшего СССР, а также простиралась до Шпицбергена, Гренландии, Великобритании и Северной Франции.

Многочисленные исследователи пытались воссоздать состав и облик «янтарного леса». Например, К. Андер, анализируя данные о насекомых, содержащихся в янтаре, полагал, что этот ландшафт был холмистым, с хвойными лесами на вершинах и северных склонах, тогда как подножия и южные склоны покрывала тропическая растительность. Об этом свидетельствуют находки в янтаре остатков растений (например, пальм, саговников, лавровых), а также животных (таких как термиты), которые обычно обитают в тропиках или субтропиках. Однако в составе флоры «янтарных» лесов присутствовали и виды, характерные для умеренного климата, такие как ель, лиственница, клен и бук.

Наибольшее количество включений (инклюзов, от латинского слова includere — включать) было обнаружено в балтийском янтаре.

Так, в нём встречается:

— 98,3 % насекомых;

— 0,4 % растительных остатков (листья, лишайники, мох и т. д.);

— 1,3 % составляют пресмыкающиеся, моллюски, минералы, воздушные и водные пузырьки.

Например, наиболее часто в янтаре встречаются: муравьи, комары, мошки, многоножки, жуки, пауки, осы и клопы. А вот встретить в смоляной ловушке стрекозу или бабочку — большая редкость. Коллекционеры платят солидные суммы, чтобы пополнить свою коллекцию таким экземпляром.

Многоножка в балтийском янтаре (эоцен)

Еще реже в янтарь попадают земноводные. Например, ящерицы и лягушки. Так, в Музее янтаря в Калининграде хранится янтарь с застывшей в нём ископаемой ящерицей Succinilacerta succinea. К сожалению, в камне можно увидеть только туловище земноводного без головы.

Ящерица в балтийском янтаре (Музей янтаря, г. Калининград)

А вот в музее естественной истории Карнеги в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) хранится редкий янтарь с лягушкой!

Лягушка в доминиканском янтаре

Благодаря янтарю было найдено около 3.000 видов членистоногих (из 838.000 известных науке), а также около 200 видов растений.

Преобладание насекомых и членистоногих в янтаре объясняется, прежде всего, их огромным разнообразием, а также маленьким размером, из-за которого они легко попадали в смолистые капканы и уже не могли оттуда освободиться.

|

|

|

Муха в балтийском янтаре (эоцен)

О чём же могут рассказать учёным эти находки?

Во-первых, янтарные инклюзы помогают не только открыть новые, неизвестные науки виды, но также получить более подробную информацию об уже известных экземплярах и их эволюции. Янтарные инклюзы представляют собой особую форму сохранности окаменелостей, при которой фиксируются не только мягкие ткани и объём ископаемого организма, но и его природная окраска.

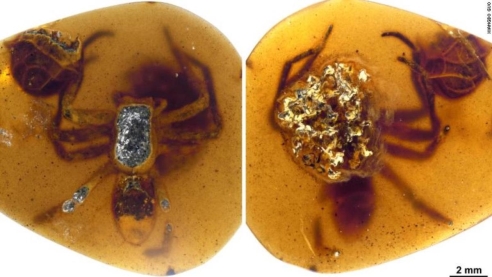

Во-вторых, инклюзы помогают воссоздать экологическую обстановку прошлого, проследить климатические изменения. И, наконец, в-третьих, янтарный инклюз, словно фотоаппарат, запечатлевает последние секунды жизни своего пленника

Паук Lagonomegopidae защищает своих детёнышей (бирманский янтарь, 99 миллионов лет)

Изучив включения насекомых и пауков в янтаре, палеонтологи пришли к выводу, что многие современные виды, чьи предки населяли «янтарные леса», практически не претерпели изменений за десятки миллионов лет.

Интересный пример: среди насекомых существует жук, известный как «муравьиный гость». Муравьи затаскивают его в своё жилище и щекочут своими усиками до тех пор, пока на теле жука не появляется сладкая жидкость, которую они затем слизывают. Этот гость настолько ценен для муравьёв, что они продолжают кормить его отборной пищей всю его жизнь, получая взамен любимое лакомство.

За прошедшие десятки миллионов лет у таких муравьёв значительно изменились только усики — они стали ещё лучше приспособленными для эффективного щекотания жука, чтобы добыть больше любимого лакомства.

А ведь за последние 50–45 миллионов лет насекомые прошли через огромное количество поколений, и можно было бы ожидать более ярких изменений в их внешности!

Таким образом, янтарь помогает учёным открыть неизвестные страницы прошлого нашей планеты, а каждая находка приносит что-то новое.

Литература:

- Алексеев П. И., Алексеева А. С. Происхождение балтийского янтаря и современный взгляд на эоценовый «янтарный лес». — Ботаника в современном мире. Труды XIV съезда Русского ботанического общества и конференции «Ботаника в современном мире». Т. 1: Систематика высших растений. Флористика и география растений. Охрана растительного мира. Палеоботаника. Ботаническое образование. Махачкала, 2018. — С. 384.

- Трофимов В. С. Янтарные россыпи и их происхождение // Геология россыпей. М., 1965; 77–79.

- Мычко Э. В. Янтарный край: древнее сокровище в янтаре. — Палеонтология. Природа, 2020, № 8.

- Храмов А. Краткая история насекомых: шестиногие хозяева планеты. — М.: Альпина нон-фикшн, 2023.

- Weitschat W., Wichard W. Atlas of Plants and Animals in Baltic Amber — Munchen: Verlag, 2002, 255 p.