Введение. Тема прав и обязанностей подростков на основе Конституции Российской Федерации является крайне актуальной в современном обществе. Конституция РФ, будучи основным законом страны, определяет базовые права и обязанности всех граждан, включая подростков. Понимание и соблюдение этих прав и обязанностей имеет важное значение для гармоничного развития личности, а также для формирования правового сознания у молодого поколения.

Подростковый возраст — это период, когда происходит становление личности, формирование ценностных ориентиров, а также осознание своей роли в обществе. Именно в этот период у молодежи возникает потребность в более глубоком понимании своих прав и обязанностей.

Формирование правосознания, понимание и уважение к законам страны являются важными составляющими в процессе социализации подростков. Знание своих прав дает молодежи возможность активно участвовать в жизни общества, а выполнение своих обязанностей способствует построению законопослушного и гармоничного общества в целом.

В настоящее время в научной литературе нет комплексного исследования прав и обязанностей подростков по Конституции РФ, исследования, в основном, посвящены правам и обязанностям несовершеннолетних в целом, и это создает определенную проблему для понимания прав и обязанностей подростков по Конституции РФ.

В связи с этим, представляется решение этой проблемы возможно в рамках предстоящей проектной работы.

Цель проекта — комплексное исследование прав и обязанностей подростков по Конституции РФ, публикация основных результатов проекта в научном издании и как результат, возможность использования материала в образовательном процессе.

Задачи проектной работы заключается в исследовании:

– подросткового возраста и его периодизация;

– прав подростков по Конституции РФ;

– основных обязанностей и ответственности подростков.

Работа состоит из введения, трех основных вопросов, заключения и списка литературы.

1. Подростковый возраст и его периодизация

Переход от детства к взрослой жизни называется подростковым возрастом. Существует множество взглядов на то, как следует разделять этот период. В начале развития психологии как науки С. Холл рассматривал юность как время «бури и натиска», размещая его начало на этапе полового созревания (12–13 лет) и завершение в период достижения взрослости (22–25 лет). По мнению Холла, подростковый возраст характеризуется противоречиями, амбивалентностью и парадоксальностью [8].

Л. С. Выготский в своих трудах подчеркивал, что временные границы и особенности подросткового периода могут варьироваться в зависимости от индивидуальных качеств человека и уровня развития того общества, в котором он живет. Он предложил разделить этот период на две фазы: фазу влечений (негативную) и фазу интересов (позитивную). Фаза влечений характеризуется появлением новых приоритетов, разрушением старых ценностных систем и сменой круга общения, когда сверстники и взаимодействие с ними выходят на передний план. На втором этапе, фазе интересов, у подростка происходит формирование самосознания и рефлексии, появляется интерес к будущей профессиональной деятельности и новые интересы [6].

Л. И. Божович в своих произведениях уточняет более конкретные возрастные границы подросткового периода, указывая, что он длится с 12 до 17 лет. В то же время автор подразделяет его на две стадии: с 12 до 15 лет и с 15 до 17 лет, акцентируя внимание на кризисном характере этого времени. На первой стадии происходит значительная трансформация отношения ребенка к окружающему миру, развивается самосознание и самоопределение, что ведет к появлению новой жизненной позиции, с которой индивид вступает в следующую фазу жизни — юношество [5].

Э. Эриксон характеризовал подростковый возраст как самый сложный и одновременно важнейший этап в жизни человека. Он обозначал более широкие временные рамки для данного периода, который начинается в 12–13 лет и завершается в 18–19 лет, когда формируется эго-идентичность.

Согласно Эриксону, наиболее значимый кризис приходится на подростковый период, который сводится к необходимости вновь пройти все важные этапы развития, осознано разрешить свои внутренние проблемы и сделать осмысленный выбор. Это не просто противостояние между психологическими структурами, а внутренний конфликт эго. Также важно отметить, что многие исследователи подростковой психологии подчеркивают идею появления нового уровня самосознания, формирования нового отношения к себе и процесса становления идентичности [9].

Концепция периодизации Д. Эльконина опирается на идею изменения основных типов деятельности и определяет подростковый возраст в диапазоне от 10 до 18 лет. Он делит подростковый период на две стадии: среднее школьное время (10–15 лет), когда главную роль играет взаимодействие с ровесниками, и старшее школьное время (15–18 лет), в течение которого на первый план для ребенка выходит учебная и профессиональная активность [10].

Среди нынешних российских психологов чаще всего используется периодизация, предложенная Элькониным. Установленные им возрастные границы почти полностью совпадают с теми, что определены другими специалистами.

2. Права подростков по Конституции РФ

В Основном законе Российской Федерации, закрепляющем Россию как социальное государство, утверждается, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью; государство защищает материнство, детство и семью (статьи 2 и 7 Конституции РФ). При этом в России дети занимают центральное место в государственной политике (статья 67.1 Конституции РФ). Конституционные права подростков обычно классифицируются на три категории: личные; политические; экономические, социальные и культурные.

Рис. 1. Конституционные права подростка

Рассмотрим каждую группу прав детально.

Личные. Неотъемлемые права и свободы детей, присущие с самого рождения, не зависят от наличия гражданства.

1. Право на жизнь (ст. 20 Конституции РФ) считается основополагающим для каждого человека, включая подростков, и требует обеспечения защиты от любых противоправных действий, угрожающих их жизни.

Важность данного права подчеркивается не только его значением в юридическом контексте, но и его моральной основой, поддерживаемой принципами гуманизма и справедливости. Обеспечение защиты права на жизнь несовершеннолетних требует от государства принятия активных мер в различных сферах, включая законодательство, правоприменительную практику и просветительскую деятельность.

В частности, государство обязуется защищать детей и подростков от насилия, жестокого обращения, эксплуатации и любых форм дискриминации. Законодательные инициативы в этом направлении включают разработку специальных программ и регламентов, направленных на усиление безопасности и благополучия несовершеннолетних. Эти меры включают развитие служб поддержки, специализированные образовательные программы, а также целевые информационные кампании, ориентированные на родителей и воспитателей, с целью предотвращения любых форм насилия и нарушения прав детей.

Кроме того, важным аспектом реализации права на жизнь является содействие развитию культуры правосудия, где вопросы защиты детей становятся приоритетом в повестке дня судебных и правоохранительных органов. Законодательные и исполнительные власти должны постоянно совершенствовать механизмы защиты прав несовершеннолетних, адаптируя их к современным вызовам и угрозам.

Следовательно, право на жизнь подростков представляет собой не только правовой стандарт, но и моральное требование нашего общества. Оно требует постоянного внимания и активных действий всех институтов государства и всех элементов гражданского общества.

2. Право подростка на защиту чести и достоинства (ст. 21 Конституции РФ) подразумевает, что ни один человек не должен подвергаться пыткам, насилию или какому-либо жестокому и унижающему достоинство обращению или наказанию. Без добровольного согласия никто не может быть подвергнут медицинским, научным или другим экспериментам.

Защита чести и достоинства подростков также требует, чтобы образовательные заведения, государственные органы, средства массовой информации и каждый гражданин соблюдали эти правила, не допуская дискриминации, буллинга или иных унижающих форм обращения с подростками.

Это может выражаться в комплексных просветительских программах, направленных на признание и уважение достоинства каждого школьника, внедрение механизмов для своевременного реагирования на нарушения прав несовершеннолетних и создание комфортной среды, способствующей полноценному личностному развитию.

Таким образом, реализация права подростка на охрану чести и достоинства личности требует комплексного подхода и участия всех институтов общества, в одной связке с государственной политикой, направленной на обеспечение благополучия и гармоничного развития каждого подростка в РФ.

3. Подростки имеют право на неприкосновенность личности, жилища и частной жизни, охрану личной и семейной тайны, защиту своей чести и доброго имени, а также тайну переписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных и других форм общения (статьи 22–25 Конституции РФ). Личная неприкосновенность подразумевает, что никакое задержание, заключение под стражу или содержание под стражей не допускается без судебного решения.

4. Каждый подросток обладает правом использовать родной язык, самостоятельно выбирать язык общения, обучения, воспитания и творчества (статья 26 Конституции Российской Федерации).

5. Подростки имеют право свободно перемещаться, выбирать место временного или постоянного проживания (статья 27 Конституции РФ).

6. Право подростка на свободу совести и вероисповедания (статья 28 Конституции РФ) предполагает, что каждый в праве самостоятельно решать свое отношение к вере и выбор религиозных убеждений.

7. Каждый подросток имеет право на жилье (статья 40 Конституции РФ). Никто не может быть произвольно лишен места проживания. Гражданам, которые имеют низкий доход или иные причины, определенные законом, жилье предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и иных жилищных фондов согласно установленным нормам.

8. Согласно статье 41 Конституции РФ, каждый подросток имеет право на здоровье и получение медицинской помощи. Гражданам предоставляется бесплатная медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях, финансируемая за счет бюджета, страховых взносов и других источников. В России реализуются федеральные программы для укрепления здоровья и принимаются меры для развития различных систем здравоохранения, а также поддерживаются инициативы, которые способствуют здоровью, физической активности, спорту, и экологическому благополучию.

9. Каждый подросток имеет право на здоровую окружающую среду, доступ к достоверной информации о ее состоянии, а также на возмещение вреда, нанесенного его здоровью или собственности вследствие экологического нарушения (статья 42 Конституции РФ).

10. Право на образование гарантировано каждому подростку согласно статье 43 Конституции РФ. Обеспечена общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования, предоставляемого государственными и муниципальными учебными заведениями и предприятиями.

Политические права подростков

Подростки составляют значительную часть общества, и их голоса и мнения не должны оставаться неуслышанными. В современном динамичном мире молодые люди часто являются инициаторами социальных изменений, обсуждают актуальные вопросы на глобальных платформах и формируют общественное мнение посредством социальных сетей. Это указывает на их потенциальную готовность и способность участвовать в принятии общественных решений.

1. Лица, не достигшие совершеннолетия, имеют право свободно искать, получать, передавать, создавать и распространять информацию любыми законными средствами, и каждому обеспечиваются свобода мысли и слова (статья 29 Конституции РФ).

2. Статья 30 Конституции РФ закрепляет право граждан на объединение, которое не ограничено возрастом. Таким образом, подросток может участвовать в детских и молодёжных общественных организациях (объединениях). Подростки, достигшие четырнадцатилетнего возраста и работающие, вправе выбирать, создавать профсоюзы для защиты своих интересов, вступать в них, принимать участие в профсоюзной деятельности и выходить из них по собственному желанию.

3. Право участвовать в активном избирательном процессе (право голосовать и участвовать в референдумах) предоставляется гражданам, которым на момент проведения голосования исполнилось 18 лет.

Подростки вправе пользоваться социально-экономическими и культурными правами и свободами.

1. Молодые люди имеют возможность распоряжаться своими способностями и имуществом для осуществления предпринимательства или иной законной экономической деятельности (ст. 34 Конституции РФ). Предпринимательство возможно для несовершеннолетнего, если он достигает полной дееспособности вследствие эмансипации или вступления в брак до 18 лет.

2. Согласно ст. 35 Конституции РФ, с рождения подростки могут владеть имуществом.

3. Молодые люди могут свободно распоряжаться своей трудовой деятельностью, выбирать профессию и сферу занятости (ст. 37 Конституции РФ). Привлечение учащихся без их согласия и согласия родителей (или опекунов) к труду, не соответствующему учебной программе, запрещено.

4. Несовершеннолетние имеют право на социальную защиту (ст. 39 Конституции РФ).

5. Каждый подросток имеет право на свободу в литературном, художественном, научном, техническом и других видах творчества. Закон защищает интеллектуальную собственность. Каждый имеет право участвовать в культурной жизни, пользоваться культурными организациями и иметь доступ к ценностям культуры (статья 44 Конституции РФ).

Основные права подростков

С 10 лет

1. участвовать в обсуждении семейных вопросов, касающихся его интересов;

2. быть выслушанным в ходе любого судебного или административного процесса;

3. давать согласие на изменение своего имени и фамилии, восстановление родительских прав биологических родителей, на усыновление или передачу в приемную семью.

С 14 лет

- самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав в законодательно определённых ситуациях;

- выполнять рабочие обязанности не более 24 часов в неделю. В случае, если лицо до 16 лет получает общее образование и параллельно работает в учебный период, его рабочее время не должно превышать 12 часов в неделю;

- заключать сделки с разрешения законных представителей;

- самостоятельно управлять своим заработком, стипендией или другим доходом.

С 16 лет

1. вступать в брак с одобрения местных властей при наличии уважительных причин;

2. работать не более 35 часов в неделю. Если лицо от 16 до 18 лет получает общее или среднее профессиональное образование и параллельно работает в учебный период, его рабочее время не должно превышать 17,5 часов в неделю;

3. получать права на управление лёгкими мотоциклами (А1) и мопедами (М), а также на обучение вождению автомобиля;

4. быть признанным полностью дееспособным (обрести права 18-летнего) по решению органов опеки и попечительства (с согласия родителей) или суда (в случае работы по трудовому договору или занятия предпринимательской деятельностью с разрешения родителей).

Важно учитывать, что реализация прав человека и гражданина, включая подростков, не должна ущемлять права других людей. Для защиты конституционного строя, моральных устоев, здоровья, прав и законных интересов других, а также обеспечения национальной обороны и государственной безопасности, возможно ограничение некоторых прав на основании федерального закона, но исключительно в степени, необходимой для этих целей.

3. Основные обязанности и ответственность подростков

Обязанность — это установленная обществом норма поведения, требующая соблюдения (иначе говоря, я обязан). Граждане, проживающие на территории России, обязаны выполнять предписанные законом обязанности, к числу которых относятся и обязательства подростков.

Основные обязанности подростков

Начиная с 10 лет

1. выполнять устав учебного заведения и правила подростковой общественной организации.

С 14 лет

1. оформить паспорт гражданина Российской Федерации;

2. при трудоустройстве работать ответственно, соблюдать трудовую дисциплину. Исполнять рабочие обязанности в соответствии с условиями контракта, учебными и трудовыми нормами, а также трудовым законодательством;

3. соблюдать правила молодежной общественной организации (если состоит в ней).

С 16 лет

1. пройти курсы по основам военной службы в образовательных учреждениях в рамках программы среднего общего или среднего профессионального образования либо в учебных пунктах (в случае, если подросток работает, но данная подготовка не была пройдена в процессе обучения).

С 17 лет

1. встать на воинский учет (пройти медкомиссию в военкомате и получить приписное удостоверение).

2. пройти подготовку по военно-учетным специальностям.

При неправильном использовании своих прав, если это ущемляет права других, а также при ненадлежащем выполнении обязанностей и несоблюдении норм права, закрепленных в законах и подзаконных актах (таких как Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации и т. д.), виновное лицо, включая в отдельных случаях подростка или его законного представителя, может быть привлечено к юридической ответственности. Эта ответственность устанавливается государством и реализуется его соответствующими структурами.

Ответственность варьируется в зависимости от возраста лица и серьезности совершенного действия. Чтобы избежать правонарушений и уметь защититься от необоснованных обвинений, важно знать основные положения законодательства, касающиеся ответственности подростков.

Ключевая обязанность каждого гражданина, включая подростков, заключается в соблюдении законов, недопущении правонарушений и уважении прав и законных интересов других людей.

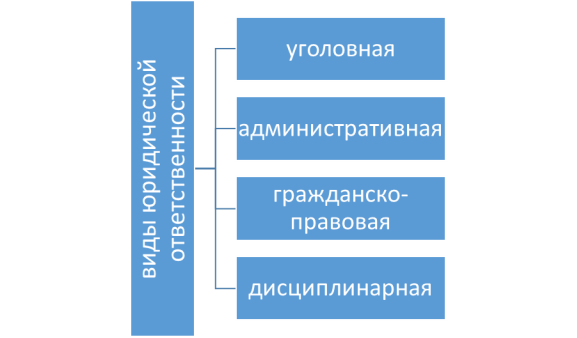

За невыполнение этой обязанности гражданин, в том числе, подросток, может привлекаться к четырём видам юридической ответственности, отраженных на рисунке 2.

Рис. 2. Виды юридической ответственности

Подростковая уголовная ответственность

Наиболее серьёзным видом ответственности является уголовная, применяемая за совершение преступлений, представляющих собой особо опасные противоправные действия.

По общему правилу, уголовная ответственность наступает с 16 лет, однако за некоторые преступления она может наступить и с 14 лет. В частности, с этого возраста подростки могут нести ответственность за такие деяния, как убийство, преднамеренное причинение серьёзного или средней тяжести вреда здоровью (в том числе в ходе драки), изнасилование, кражу, грабёж, вымогательство, заведомо ложные сообщения о террористических актах, угон транспортных средств, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, хищение или вымогательство наркотических веществ и другие. Важно учитывать, что преступление, совершённое группой лиц, рассматривается как отягчающее обстоятельство, что может привести к ужесточению наказания.

К видам уголовных наказаний для несовершеннолетних относятся: штраф (если подросток имеет собственный заработок или имущество), запрет на занятие определённой деятельностью (например, предпринимательством), обязательные работы (выполняемые в свободное от учёбы время без оплаты), исправительные работы (с удержанием из заработка, назначаемые городской или районной администрацией), арест и лишение свободы на срок до десяти лет.

Если несовершеннолетний совершил преступление небольшой или средней тяжести, его наказание может быть заменено на принудительные меры воспитательного характера, такие как надзор со стороны специализированного органа, обязательство возместить ущерб, запрет на посещение определённых мест, ограничение пребывания вне дома и прочее. Также суд может по своему усмотрению направить подростка в специализированное учебное заведение на срок до достижения совершеннолетия, но не более чем на три года.

Процедура привлечения к уголовной ответственности

Когда в полицию поступает информация о преступлении, сначала идет проверка этих данных. Если они находят подтверждение, открывается уголовное дело и начинается следствие. Завершив расследование, дело передают в суд, который его рассматривает и выносит приговор.

В процессе проверки, если к преступлению причастен подросток, его могут попросить дать пояснения. Когда же уголовное дело уже возбуждено и следственные действия начаты, подростка могут вызвать на допрос, который проводится по установленным правилам: если он является потерпевшим или свидетелем, присутствие педагога при допросе обязательно до 14 лет, по желанию могут участвовать и родители. Если подростку меньше 16 лет, вызов на допрос возможен через родителей или законных опекунов, а также через образовательное учреждение или место работы.

Для подростков старше 16 лет дача ложных показаний или отказ от дачи показаний может привести к уголовной ответственности, о чем их предупреждают при начале допроса.

Если несовершеннолетний подозревается или обвиняется в преступлении, обязательно присутствие защитника на допросе. При возрасте менее 16 лет во время допроса также должен присутствовать педагог или психолог. Родителям разрешено участвовать в допросах и других следственных действиях при наличии соответствующего разрешения. Вызовы на допрос осуществляются строго через законных представителей, за исключением нахождения в специальных учебных заведениях. Обеспечение присутствия защитника обязательно, а при иной необходимости участие родителей также должно быть обеспечено.

Если подросток подозревается в преступлении, за которое возможно наказание в виде лишения свободы, его могут задержать, если он пойман на месте преступления или сразу после этого, или если на него указывают пострадавшие или свидетели, либо на нём имеются явные следы преступления. В таких случаях, а также если личность подростка не установлена, задержание допускается. Законные представители должны быть немедленно уведомлены о его задержании. У задержанного несовершеннолетнего сразу появляется право на защитника. Ему объясняют основания и повод задержания. Протокол задержания должен быть составлен в течение трёх часов, его необходимо тщательно изучить и подписать, если всё указано верно. Задержание не может превышать срок 48 часов (возможное продление — до 72 часов), после чего подростка обязаны отпустить или, по решению судьи, заключить под стражу при подозрении в тяжком или особо тяжком преступлении.

После задержания подростка допрашивают. До начала допроса несовершеннолетний может настаивать на уединенной встрече с защитником.

Административная ответственность подростков

Этот тип ответственности более легкий, чем уголовная, и применяется за менее тяжкие правонарушения. Административная ответственность наступает с 16 лет. К примерам таких правонарушений относятся: распространение наркотиков, занятие проституцией, мелкое хулиганство, нарушение ПДД (в том числе проезд без билета), игнорирование требований судебного пристава, появление в состоянии опьянения на публике и прочее. Однако, если подросток младше 16 лет употребляет алкоголь (включая пиво) или находится пьяным в общественном месте, ответственность за него несут родители.

Процедура привлечения к административной ответственности подростков включает рассмотрение дел комиссиями по делам несовершеннолетних. Протокол о нарушении может составить, к примеру, полиция. Если подросток совершает административное нарушение, его могут задержать, но не более чем на три часа. При этом обязаны немедленно оповестить родителей, а задержанных несовершеннолетних следует содержать отдельно от взрослых. По завершении трёх часов подростка обязаны отпустить, но, если он был пьян, время отсчитывается с момента протрезвления.

При проведении административного расследования могут быть проведены опросы, изъяты улики и документы, и так далее. Далее комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает дело и выносит решение о наказании. Защиту интересов подростка в ходе расследования и разбирательства обеспечивают родители или опекуны. Они имеют право ознакомиться с материалами дела, давать пояснения, предоставлять доказательства, пользоваться помощью защитника и иными правами.

Ответственность подростков в гражданском праве

Она возникает, если подросток причинил имущественный ущерб, а также вред здоровью, чести или достоинству другого лица. Гражданская ответственность предполагает компенсацию пострадавшему (обычно материальную).

Если подросток младше 14 лет, всю ответственность за нанесенный ущерб несут его родители или опекуны.

В возрасте от 14 до 18 лет подросток должен сам возместить убыток своим имуществом или заработком, однако если этого недостаточно, к ответственности привлекаются родители.

Процесс привлечения к гражданской ответственности происходит через судебное решение. Это значит, что, если несовершеннолетний и его родители отказываются добровольно компенсировать ущерб, потерпевший может подать иск в суд против подростка и/или его родителей. До достижения 14 лет интересы подростка в суде представляют родители (опекуны), однако с 14 лет несовершеннолетний должен участвовать в процессе, если его права и интересы задействованы. Гражданский процесс не предусматривает мер пресечения, задержания и других принудительных мер. Стороны сами собирают и представляют суду доказательства.

Уголовная и гражданская ответственность могут применяться одновременно за одно и то же правонарушение (например, лишение свободы и денежная компенсация жертве). Вместе могут применяться и административная, и гражданская ответственность.

Дисциплинарная ответственность подростков

За нарушения трудовой дисциплины, такие как задержки на работе или невыполнение обязанностей, подростки, работающие по трудовому договору, могут нести дисциплинарную ответственность. Существует только три допустимые меры: замечание, выговор и увольнение. Не допускается применение удержаний из зарплаты или других форм взысканий. Однако, если сотрудник причинит ущерб имуществу работодателя, он может быть привлечен к материальной ответственности и возместить ущерб.

Процедура дисциплинарного взыскания. Эти три возможные меры ответственность оформляются приказом работодателя. Такой приказ может быть оспорен в трудовой инспекции или профсоюзе.

Альтернативные меры воздействия на подростков

Если несовершеннолетний старше 11 лет совершит деяние, за которое предусмотрена уголовная ответственность, но еще не достиг возраста наказуемости, или если он совершил преступление средней тяжести и был освобожден от наказания по судебному решению, его могут направить в специализированное учебно-воспитательное заведение закрытого типа. Это происходит по решению судьи. Максимальная продолжительность пребывания там составляет 3 года. Юридически данная мера не считается наказанием, а рассматривается как особый метод воспитания подростков.

Несовершеннолетние, совершившие опасные для общества действия, могут временно помещаться в центры временного содержания для несовершеннолетних нарушителей, где они, как правило, находятся до 30 дней.

Для подростков, находящихся в специальных образовательных учреждениях, могут действовать следующие меры дисциплинарного воздействия: предупреждение, выговор, строгий выговор.

Дополнительно, к подросткам может быть применено исключение из образовательного учреждения (школы, училища и т. п.) за систематические и грубые нарушения устава учреждения или в случае совершения противоправных действий, но только если подросток достиг возраста 14 лет.

Заключение. Подростки, как граждане Российской Федерации, обладают определенным набором прав и обязанностей, закрепленных в Конституции РФ. Эти права и обязанности играют ключевую роль в становлении и развитии личности подростка, формировании его гражданской позиции, а также готовности к участию в общественной жизни страны.

Исследуя первый вопрос, автор заняла позицию периодизации Д. Эльконина.

Концепция Д. Эльконина о периодах развития базируется на смене основных типов деятельности и устанавливает границы подросткового возраста от 10 до 18 лет. Он делит этот возраст на две стадии: средний школьный возраст (10–15 лет), для которого характерно общение с ровесниками как основной тип деятельности, и старший школьный возраст (15–18 лет), когда фокус смещается на учёбу и профессиональную ориентацию.

Во втором вопросе конституционные права подростка были подразделены на три группы: личные; политические; экономические, социальные и культурные.

Автор сгруппировала основные права подростков в таблицу по возрастной категории.

В третьем вопросе автор сгруппировала основные обязанности подростков в таблицу, так же по возрастной категории, кроме того, были исследованы виды юридической ответственности.

Цель проекта была достигнута, основные положения проекта опубликованы в научном издании и могут быть использованы в образовательном процессе.

Литература:

- Конституция Российской Федерации. Принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, одобренных в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года) // Сборник законодательства Российской Федерации. — М.: Юрайт, 2020. — 68 с.

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 24.07.2023) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301.

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 25.12.2023) // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.01.2024) // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3.

- Божович, Е. Д. Психологические особенности развития личности подростка / Ордена Ленина Всесоюз. о-во «Знание». — М.: Знание, 1979. — 40 с.

- Выготский, Л. С. Педология подростка. Психологическое и социальное развитие ребенка. — СПб.: Питер, 2021. — 300 с: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

- Личко, А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Изд. 2-е доп. и перераб. — Л.: Медицина, 1983. — 131 с.

- Холл, С. Г. Дети: любовь, страх, нравственные недостатки и заблуждения [Текст]: очерки по детской психологии и педагогике: перевод с английского / С. Холл; предисл. Н. Д. Виноградова. — Изд. 2-е. — Москва: URSS, 2012. — 444 с.

- Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ./ Общ. ред. и предисл. Толстых А. В. — М.: Издательская группа «Прогресс», 1996. — 344 с.

- Эльконин, Д. Б. Детская психология: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Под ред. Эльконина Б. Д.; 4-е изд. — Москва: Издательский центр «Академия», 2007. — 194 с.