В статье автором исследована роль бактерий рода Azotobacter в повышении почвенного плодородия почв, подверженных высокой степени антропогенной нагрузки .

Ключевые слова: азотфиксирующие бактерии, Azotobacter, почвенное плодородие, антропогенная нагрузка.

Введение

Сохранение и повышение почвенного плодородия является одной из актуальных проблем сельского хозяйства [1, 2, 8]. Значительную роль в поддержании и повышении почвенного плодородия играют азотфиксирующие бактерии, способные переводить газообразный азот в растворимую форму, доступную для усваивания растениями. К азотфиксирующим микроорганизмам относятся бактерии рода Rhizobium, Azotobacter, Bradyrhizobium, Azospirillum, Frankia , некоторые виды цианобактерий. Из вышеперечисленных азотфиксирующих бактерий Azotobacter известен не только способностью усваивать молекулярный азот и переводить его в доступную растениям форму, но, также, способностью синтезировать биологически активные вещества, стимулирующие рост и развитие растений [1, 3, 4, 11]. Экзополисахариды, продуцируемые Azotobacter , способствуют мобилизации тяжёлых металлов в почве, участвуя, таким образом, в самоочищении почв, загрязнённых тяжёлыми металлами, например кадмием, ртутью и свинцом [9]. Некоторые представители рода Azotobacter способны к биодеградации ряда хлорсодержащих ароматических соединений, например 2,4,6-трихлорфенола (2,4,6-Трихлорфенол) — ранее использовавшегося инсектицида, фунгицида и гербицида, имеющего мутагенное и канцерогенное действие и являющегося ксенобиотиком и поллютантом [10].

Согласно данным агрохимического мониторинга, более 90 % почв Оренбургской области имеют низкую обеспеченность легкогидролизуемым азотом [6]. Кроме того, в современных условиях, агроценозы Оренбуржья также испытывают и высокую антропогенную нагрузку из-за активного развития индустриально-промышленных комплексов [8].

Исходя из вышесказанного целью работы было изучить влияние бактерий рода Azotobacter на восстановление почвенного плодородия на примере почв Оренбургской области, подверженных высокой степени антропогенной нагрузки.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи :

— Изучить литературу, посвященную проблеме исследования бактерий рода Azotobacter ;

— Провести отбор образцов почвы, подверженных высокой степени антропогенной нагрузки: почва с территории Оренбургского гелиевого завода ООО «Газпром добыча Оренбург, Буруктальский никелевый карьер, Светлинский район, АО «Новотроицкий цементный завод» г. Новотроицк.

— Оценить количество бактерий рода Azotobacter в исследуемых образцах почвы;

— Изучить влияния бактерии рода Azotobacter на восстановление почвенного плодородия.

Объект исследования: бактерии рода Azotobacter .

Предмет исследования: почвы Оренбургской области, подверженные высокой степени антропогенной нагрузки.

Гипотеза: бактерии рода Azotobacter способствуют восстановлению почвенного плодородия.

Материалы и методы исследования

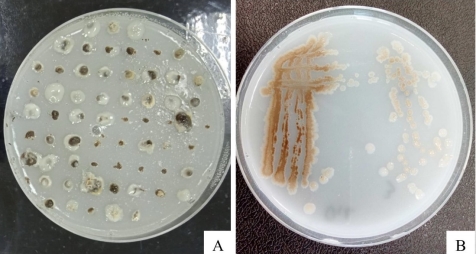

Объектом исследования послужил штамм бактерий рода Azotobacter , выделенный из почвы, отобранной на территории биологического заказника областного значения «Светлинский», Светлинский район, Оренбургская область (контрольный образец). Выделение бактерий проводили в два этапа. На первом этапе почвенные комочки высевали на чашки Петри со средой Эшби (г/л: фруктоза 20,0; K 2 HPO 4 0,2; MgSO 4 0,2; NaCl 0,2; K 2 SO 4 0,1; CaCO 3 5,0; агар бактериологический 15,0). Высевы выполняли в трех повторностях. Культивирование осуществляли при комнатной температуре, в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте. Учет выросших колоний проводили на 4-е, 7-е и 10-е сутки (рис. 1А).

Рис. 1. Обнаружение бактерий рода Azotobacter в исследуемых почвенных образцах методом почвенных комочков (А) и выделение бактерий в чистую культуру методом истощающего штриха (В)

На втором этапе выделяли чистую культуру бактерий. Для этого методом истощающего штриха выросшие колонии переносили на свежую среду Эшби (рис. 1В). Посевы культивировали в течение двух суток при комнатной температуре, в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте. Через двое суток выросшие изолированные колонии вновь пересевали на свежую питательную среду. Морфологию и чистоту культуры бактерий изучали с помощью микроскопов Primo Star, Carl Zeiss при увеличении 1000х.

Влияние бактерий рода Azotobacter на процесс восстановления плодородия почвы оценивали в эксперименте. В опыт был взят штамм бактерий «С 17», выделенный нами из почвы, отобранной на территории биологического заказника областного значения «Светлинский» и отличающийся максимальной скоростью роста. В качестве посадочного материала использовали семена огурца сорта Либелле F1 (высокоурожайный, пчелоопыляемый гибрид среднераннего срока созревания). Посев проводили в почву, собранную на территории Оренбургского гелиевого завода ООО «Газпром добыча Оренбург», Буруктальского никелевого карьера, Светлинский район, АО «Новотроицкий цементный завод» г. Новотроицк, подверженную высокой степени антропогенной нагрузки.

После посева семян, почву во всех посадочных ящиках поливали равным объемом воды (100 мл). В поливную воду для опытных образцов вносили 5 мл густой бактериальной взвеси, содержащей штамм бактерий Azotobacter «С 17». В поливную воду для контрольных образцов приливали 5 мл чистой воды. Полив проводили по мере высыхания почвы (в среднем каждые 2–3 дня). Бактериальные взвеси готовили из 2-х суточных культур бактерий.

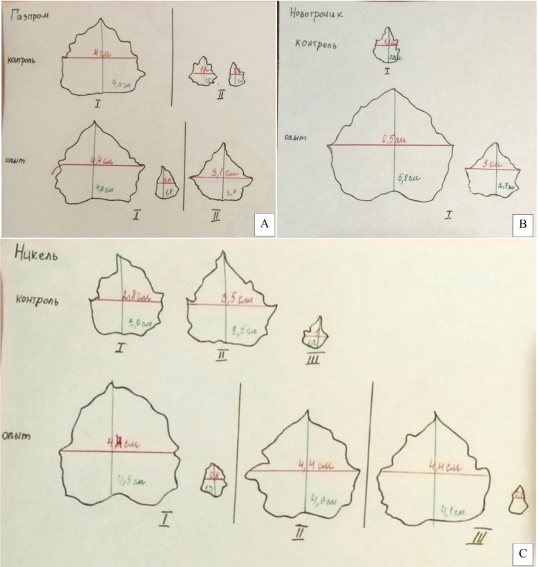

На этапе развитых семядольных и настоящих листьев проводили измерения длины сформировавшегося корня, а также длины и ширины листа. Для этого ростки вместе с почвенным комом аккуратно извлекали из посадочного ящика, погружали в воду, отмывали корень от почвы и после этого проводили замер длины. Далее проводили замер длины и ширины листовых пластинок (учитывали только настоящие листья). Каждый лист обрисовывали на бумаге и производили измерение при помощи линейки. Полученные результаты заносили в дневник эксперимента.

Результаты исследования

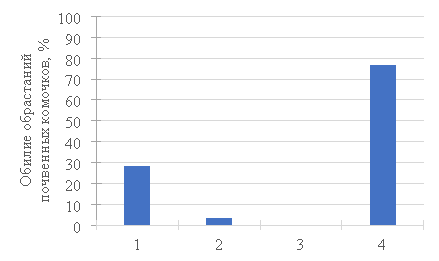

На первом этапе исследования, методом почвенных комочков, было оценено содержание бактерий рода Azotobacter в используемых нами в эксперименте почвах. В исследуемых образцах отмечено крайне низкое содержание азотобактерий по сравнению с контрольным образцом почвы с территории биологического заказника областного значения «Светлинский», Светлинский район (рис. 2).

Рис. 2. Обилие обрастаний почвенных комочков в исследуемых образцах почвы: 1 — Оренбургский гелиевый завод ООО «Газпром добыча Оренбург», 2 — Буруктальский никелевый карьер, Светлинский район, 3 — АО «Новотроицкий цементный завод» г. Новотроицк, 4 — биологический заказник областного значения «Светлинский», Светлинский район (контроль)

На следующем этапе исследования был выделен штамм Azotobacter «С 17». Морфология выбранного нами штамма соответствовала описанию бактерий рода Azotobacter : клетки относительно крупного размера (1–2 мкм в диаметре), грамотрицательные, овальные или сферические, расположенные одиночно, парами, неправильными скоплениями или, изредка, цепочками различной длины; в старых культурах клетки продуцируют толстый слой слизи, формирующий капсулу [6] (рис. 3).

Рис. 3. Микрофотография штамма Azotobacter «С 17», используемого в эксперименте (увеличение 1000×)

Далее мы использовали полученный штамм бактерий для оценки влияния Azotobacter на процесс восстановления почвенного плодородия.

Прежде всего следует отметить, что несмотря на созданные одинаковые условия (температура, освещенность, степень увлажнения), прорастание семян в исследуемых образцах почвы было различным. Только в посадочных ящиках с почвой с территории Буруктальского никелевого карьера, Светлинский район, как в опыте, так и в контроле взошли все посаженные семена (по 3 семени). На почве с территории Оренбургского гелиевого завода ООО «Газпром добыча Оренбург», в опыте, и в контроле проросли два семени. И только по одному всходу (в опыте и в контроле) было на почве, собранной с территории АО «Новотроицкий цементный завод» г. Новотроицк.

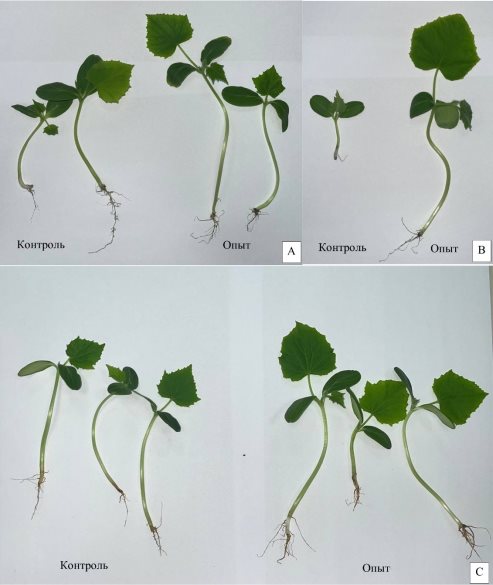

В результате проведенных экспериментов установлено, что внесение в почву с поливными водами бактерий рода Azotobacter стимулировало развитие растений во всех исследуемых почвах. По интенсивности развития вегетативной массы опытные образцы значительно опережали контрольные (рис. 4). Они имели более длинный стебель и отличались ранними сроками формирования настоящих листьев. Особенно четко это прослеживалось у растений, развивающихся в почве, собранной на территории АО «Новотроицкий цементный завод» г. Новотроицк, в которой, по нашим данным (рис. 2), азотфиксирующие бактерии отсутствовали. На данной почве, на конец эксперимента, длина стебля растения в контроле (без внесения Azotobacter ) была в 4 раза меньше, чем в опыте. Растения сформировало только один настоящий лист, размеры которого были выраженно меньше, чем у опытного образца (рис. 4, 5).

Изменения от внесения в почву Azotobacter были отмечены и на развитии корневой системы растений. В частности, опытные растения, произрастающие на почвах, собранных с территории Буруктальского никелевого карьера, Светлинский район и АО «Новотроицкий цементный завод» г. Новотроицк, и получающие бактериальную подкормку из штамма Azotobacter «С 17», имели бóльшую суммарную величину площади поверхности корневой системы, чем контрольные образцы, что связано с интенсивным развитием придаточных корней (табл. 1, рис. 4). Данный факт имеет важное значение, поскольку чем лучше развита корневая система, тем большее количество минерального питания потребляет растение, а значит, оно способно лучше реализовать свой генетически заложенный потенциал и дать больший урожай хорошего качества, чем растение с менее развитой корневой системой [4, 5, 7].

В тоже время следует отметить, что выраженных различий в развитии вегетативной массы (кроме длины стебля) и корневой системы у растений, выращиваемых на почве, собранной на территории Оренбургского гелиевого завода ООО «Газпром добыча Оренбург», отмечено не было. Мы считаем, что это связано с изначально высоким содержанием Azotobacter в почве (табл. 1, рис. 2, 4, 5).

Рис. 4. Результаты эксперимента: А — рассада огурца, выращенная на почве, собранной с территории Оренбургского гелиевого завода ООО «Газпром добыча Оренбург»; В — рассада огурца, выращенная на почве, собранной с территории АО «Новотроицкий цементный завод» г. Новотроицк; С — рассада огурца, выращенная на почве, собранной с Буруктальского никелевого карьера, Светлинский район

Таблица 1

Длина корней ростков огурца сорта Либелле F1 в опыте и контроле

|

№ |

ОБП Гелиевый завод ООО «Газпром добыча Оренбург» |

АО «Новотроицкий цементный завод» г. Новотроицк |

Буруктальский никелевый карьер, Светлинский район |

|||||||||||||||

|

Опыт |

Контроль |

Опыт |

Контроль |

Опыт |

Контроль |

|||||||||||||

|

I |

II |

III |

I |

II |

III |

I |

II |

III |

I |

II |

III |

I |

II |

III |

I |

II |

III |

|

|

Главный корень, см |

4,5 |

6,1 |

3,0 |

8,0 |

5,2 |

0,2 |

2,0 |

2,6 |

3,9 |

3,0 |

2,9 |

2,7 |

||||||

|

2 |

3,3 |

0,5 |

0,5 |

3,0 |

2,2 |

2,1 |

1,1 |

4,5 |

3,6 |

2,0 |

2,7 |

0,5 |

||||||

|

3 |

1,1 |

1,0 |

3,8 |

1,4 |

0,6 |

1,1 |

0,5 |

1,7 |

2,2 |

1,1 |

2,7 |

0,6 |

||||||

|

4 |

2,1 |

3,5 |

3,2 |

1,0 |

0,9 |

1,3 |

3,4 |

0,5 |

0,5 |

1,0 |

||||||||

|

5 |

1,6 |

0,5 |

2,0 |

2,9 |

3,8 |

1,5 |

0,7 |

0,5 |

0,4 |

|||||||||

|

6 |

2,8 |

1,0 |

1,8 |

2,8 |

1,0 |

1,3 |

1,6 |

0,4 |

2,1 |

|||||||||

|

7 |

2,7 |

0,8 |

2,4 |

1,9 |

2,0 |

1,1 |

3,1 |

4,3 |

1,4 |

|||||||||

|

8 |

0,5 |

2,2 |

1,9 |

2,7 |

2,6 |

0,9 |

1,0 |

3,9 |

0,4 |

|||||||||

|

9 |

3,4 |

1,7 |

3,3 |

1,8 |

0,8 |

1,6 |

1,4 |

1,4 |

||||||||||

|

10 |

3,2 |

0,6 |

2,0 |

1,7 |

1,4 |

2,0 |

2,0 |

0,6 |

||||||||||

|

11 |

1,0 |

0,5 |

2,6 |

1,7 |

2,1 |

|||||||||||||

|

12 |

0,5 |

0,3 |

1,8 |

2,5 |

||||||||||||||

|

13 |

0,5 |

0,4 |

1,5 |

2,2 |

||||||||||||||

|

14 |

0,5 |

2,0 |

||||||||||||||||

|

Сумма* |

18,6 |

22,2 |

21,9 |

31,0 |

25,1 |

3,4 |

11,9 |

29,2 |

29,5 |

12,9 |

8,3 |

4,8 |

||||||

*Примечание: «Сумма» — суммарная величина площади поверхности корневой системы, см

Рис. 5. Результаты эксперимента (размеры листовой пластинки): А — рассада огурца, выращенная на почве, собранной с территории Оренбургского гелиевого завода ООО «Газпром добыча Оренбург»; В — рассада огурца, выращенная на почве, собранной с территории АО «Новотроицкий цементный завод» г. Новотроицк; С — рассада огурца, выращенная на почве, собранной с Буруктальского никелевого карьера, Светлинский район

Заключение

Таким образом, в результате проведенной работы было доказано, что бактерии рода Azotobacter способствуют восстановлению почвенного плодородия. Регулярное внесение Azotobacter в почву стимулировало развитие корневой системы и вегетативной массы рассады огурца сорта Либелле F1, выращиваемой на почвах, подверженных высокой степени антропогенной нагрузки. Выделенный нами из контрольного образца (почва с территории биологического заказника областного значения «Светлинский») штамм Azotobacter «С 17» и используемый в эксперименте может быть рекомендован в качестве биоудобрения для подкормки рассады от момента посева семян в почву до высадки в грунт.

Выдвинутая нами гипотеза о том, что бактерии рода Azotobacter способствуют восстановлению почвенного плодородия, была подтверждена.

Литература:

- Гуреев И. И. Приборное и методологическое обеспечение диагностики потребности растений в элементах питания. Инженерные технологии и системы. 2022. 32(4), 504–519. https://doi.org/10.15507/2658–4123.032.202204.504–519

- Данилова А. А., Петров А. А. Вопросы интерпретации результатов биотеста с применением бактерий рода Azotobacter . Почвы и окружающая среда. 2021. 4(3): 1–11. https://doi.org/10.31251/pos.v4i3.154

- Кадырова Г. Х., Абдуллаев А. К., Алиев З. З., Халилов И. М., Бобокулов М. Ш., Сафаров Х. Ш. Ростостимулирующие свойства азотфиксирующих и энтомопатогенных бактерий. Universum: химия и биология: электронный научный журнал. 2022. 5(95), 12–15. https://7universum.com/ru/nature/archive/item/13530

- Лебедянцев А. Н. Процесс нитрификации как фактор усиления зольного питания растений. Москва: Сельхозгиз. 2001. 289 с.

- Никишина О. В., Морозов Г. А. Исследование процесса накопления азотобактера в почве на примере города Иннополис. Электроника, фотоника и киберфизические системы. 2022. Т.2, № 2: 43–50.

- Ряховский А. В., Яичкин В. Н., Косых А. Н., Сотникова И. И. Биологический баланс азота и фосфора в земледелии Оренбургской области. Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2010. 2(26): 35–37.

- Соколова М. Г., Акимова Г. П., Рудиковский А. В., Глянько А. К., Вайшля О. Б. Бактериальные биопрепараты и их влияние на урожай томатов и картофеля. Плодородие. 2008. № 1, 26–27.

- Aasfar A., Bargaz A., Yaakoubi K., Hilali A., Bennis I., Zeroual Y., Meftah Kadmiri I. Nitrogen fxing Azotobacter species as potential soil biological enhancers for crop nutrition and yield stability. Front. Microbiol. 2021. 12:628379. doi: 10.3389/fmicb.2021.628379

- Chen J. H., Czajka D. R., Lion L. W., Shuler M. L., Ghiorse W. C. Trace metal mobilization in soil by bacterial polymers. Environmental Health Perspectives. 1995. Т. 103, № 1. С. 53–58.

- Chennappa G., Sreenivasa M. Y., Nagaraja H. Azotobactersalinestris: A Novel Pesticide-Degrading and Prominent Biocontrol PGPR Bacteria. In: Panpatte, D., Jhala, Y., Shelat, H., Vyas, R. (eds) Microorganisms for Green Revolution. Microorganisms for Sustainability, vol 7. Springer, Singapore. 2018. https://doi.org/10.1007/978–981–10–7146–1_2

- Sumbul A., Ansari R. A., Rizvi R., Mahmood I. Azotobacter: A potential bio-fertilizer for soil and plant health management. Saudi Journal of Biological Sciences. 2020. 27(12): 3634–3640. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2020.08.004