Петербург, Петроград, Ленинград, Санкт-Петербург всегда считался культурной столицей нашей страны, хранилищем огромного количества памятников истории, искусства и культуры, которые являются гордостью нашего города.

С самого зарождения Петербург возводили гениальные зодчие, такие как Растрелли, Росси, Монферран, Захаров, Воронихин и многие другие, авторы красивейших зданий, соборов, дворцов. Здесь творили великие скульпторы Фальконе, Аникушин, Клодт, Микешин, Демут-Малиновский, благодаря которым Петербург может гордиться прекрасными скульптурами и памятниками знаменитейшим императорам, полководцам и деятелям культуры. В музеях Петербурга хранятся бессмертные творения знаменитых на весь мир художников: Рафаэля, Да Винчи, Рембрандта, Репина, Айвазовского и многих других. Это при том, что «накоплено» все это было за каких-то триста с лишним лет.

Именно поэтому наш город привлекает огромное количество туристов со всех уголков земли, которым мы с радостью и гордостью демонстрируем все наши богатства.

Но так было не всегда. Во время Великой Отечественной войны фашистские войска не только пытались «перебить» людей нашей страны, но и «стереть» культуру и историю, так как без них народ мертв. В планы Германии входило «стереть Ленинград с лица земли», не только из-за его географического положения, но в первую очередь по причине того, что наш город являлся неким «хранилищем» культуры и истории всей страны.

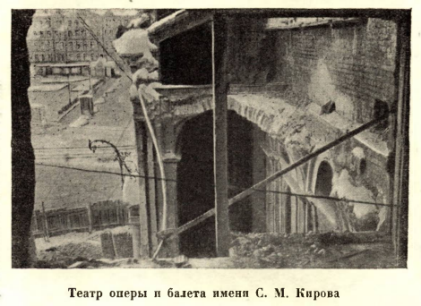

В Акте городской комиссии 1945 года зафиксированы разрушения, нанесенные немцами нашему городу: «За время осады и блокады Ленинграда немецко-фашистскими варварами разрушено и повреждено бомбами и снарядами 187 исторических зданий города, выстроенных прославленными зодчими» [1]. В данном документе перечислены повреждения множества исторических зданий города. Это и Зимний Дворец, сильно пострадавший от попадания фугасной бомбы, Здание Адмиралтейства, которое постоянно подвергалось бомбардировкам и артиллерийским обстрелам. Инженерный замок, Таврический дворец, здания Сената и Синода, Строгановский дворец и многие другие. Елагинский дворец выгорел дотла. Частично было разрушено здание Государственного Эрмитажа. Тяжелые повреждения нанесены Русскому Музею и музейным коллекциям. Документ содержит в себе не только описания разрушений, но и фотографии (рисунки 1, 2) [1].

Рис. 1

Рис. 2

Во время Великой Отечественной войны, в страшнейшие годы блокады Ленинграда жители нашего города не только пытались выжить сами, но и спасти те ценности, которыми так гордится наш город, которые являются бессмертными творениями искусства, способными рассказать многое о культуре и истории Петербурга.

Это была очень сложная задача, ведь «прятать» нужно было практически весь город, так как он целиком является культурно-историческим памятником нашей страны. Естественно, в первую очередь «укрывали» от вражеских бомб и снарядов величественные храмы, дворцы и памятники деятелям культуры и политики. Некоторые закрашивали, «мимикрируя» их с деревьями, какие-то с помощью бревен, досок и камней превращали в руины, что-то закапывали в землю, некие накрывали огромными чехлами.

Даже «умирая от голода и холода люди самоотверженно защищали свой город, чтобы сохранить его для потомков в неизменном виде» — пишет А.Куртов в своей статье «Как в блокаду «спрятали» Ленинград», приуроченной к памятной дате начала Великой Отечественной войны и опубликованной в еженедельнике Аргументы и факты в 2019 году [5].

8 сентября 1941 года, когда город был отрезан от всех путей снабжения, город стал фронтом, началась блокада Ленинграда. «Первым делом было решено замаскировать городские доминанты. И здесь власти действовали даже не во имя спасения культурных ценностей, а для того, чтобы не дать сопернику вести прицельный огонь, ориентируясь на шпили»» — пишет Константин Василевский [3]. Рассматривались разные варианты, как это сделать. Предлагалось даже разобрать некоторые из зданий. Николай Баранов, главный архитектор города в это время, высказывался против этой идеи. Тогда приняли за основу предложение молодого архитектора Н.Уствольской, которая предложила попросить помощи у альпинистов. Была собрана группа из пяти человек: М. Бобров, О. Фирсова, А. Пригожева, А. Земба и М. Шестков. Шпиль Петропавловского и купол Исаакиевского соборов было принято покрыть специальной масляной краской.

О сохранении шпилей этих соборов рассказывает в своей лекции почётный гражданин Санкт-Петербурга, военный альпинист, фронтовик-разведчик, заслуженный тренер России и мастер спорта СССР, заведующий кафедрой физического воспитания СПбГУП Михаил Бобров. Видеозапись лекции можно увидеть на портале Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

«Первым маскировали Исаакиевский собор. Его шапка бликовала и чётко просматривалась со всех точек города. Мы забрались наверх, привязались к перилам и вначале покрасили чепчик купола, крест. Раненые матросы подавали нам вёдра с краской. Как только покрасили купол и четыре звонницы — в районе прекратился прицельный артиллерийский обстрел», — вспоминал Михаил Бобров [2].

После укрытия Исаакиевского собора стал шпиль Адмиралтейства. «Там было потяжелее — всё дело в сложной конструкции шпиля. Мы использовали обычное альпинистское снаряжение: поднялись, чтобы выполнить невероятно сложную задачу по маскировке. Девочки-военнослужащие сшили нам громадную парусиновую «юбку», она весила полтонны, но мы сумели поднять её. Вот тут начался первый обстрел немцами верхолазов. Когда мы закрепили парусину и распустили её, а Оля Фирсова поднялась наверх, чтобы стягивать и сшивать тяжёлую ткань, со стороны Дворцовой площади выскочил «Мессершмитт» и дал по ней пулемётную очередь. Чудом Олю не задело, потом она рассказывала, что видела лицо лётчика» — рассказал Бобров [2].

![Ольга Фирсова во время работ. Фото: Т.Ханов [6]](https://moluch.ru/young/blmcbn/4874/4874-3.png)

Рис. 3. Ольга Фирсова во время работ. Фото: Т.Ханов [6]

Следом за Адмиралтейством укрыли шпиль Инженерного замка. Там располагался госпиталь. Кроме того, в Михайловском и Летнем садах находились склады с боеприпасами, «выдавать» месторасположение которых было нельзя. Альпинисты смогли без специальных приспособлений подобраться к шпилю и накрыли его брезентом.

Тем временем началась зима. Альпинисты, как и все остальные служащие, получали продовольствие по карточкам. Они голодали, но не переставали работать. «Перешли на Петропавловский собор, — вспоминал Бобров. — Сторож собора Максимыч иногда потчевал нас голубями, которых ловил на колокольне. Голуби вкусные, с нежным мясом, вороны пожестче» [3].

Шквальный ветер, недоедание, холод, да еще и постоянно рвущиеся снаряды не дали возможности быстро укрыть шпиль Петропавловки. Амплитуда его раскачивания доходила до 1,8 м. Укрыть его удалось только с седьмой попытки. Кроме того, в морозы краска ложилась плохо. Альпинисты использовали паяльную лампу, чтобы прогреть поверхность шпиля. А работать приходилось в основном по ночам, так как фашисты днем постоянно обстреливали собор шрапнелью.

Таким образом были замаскированы главные шпили и купола города. Но той зимой погибли двое из работавших альпинистов.

Адмиралтейство и Смольный прятали под защитной сеткой. Она создавала видимость деревьев и кустарников. «Для убедительности в маскировочные сети вплетались настоящие ветви деревьев. Но они быстро увядали, и это фиксировалось аэрофотосъёмкой. На помощь пришли ленинградские учёные-ботаники. Они разработали технологию консервирования срезанной растительности: теперь ветви, кусты и даже срубленные деревья на целый сезон сохраняли естественный цвет и вид!» [5].

В отличие от архитектурных объектов скульптурные памятники было укрыть проще.

«Укрытие памятников во время блокады было вызовом, аналогов которому мировая практика не знала», — рассказывает в разговоре с ТАСС Надежда Ефремова, заместитель директора Музея городской скульптуры Санкт-Петербурга [4].

Первым стали придумывать, как спрятать «Медного всадника». Сначала решили его затопить в Неве. Но оказалось, что Нева не настолько глубока, чтобы спасти памятник. Тогда решено было соорудить «деревянный стакан», который представляет собой деревянное сооружение вокруг памятника, заполненное мешками с мокрым песком, привезенным с берега Финского залива (рис. 4).

Между прочим, на памятнике с того времени проявляются пятна патины от взаимодействия бронзы с влажным песком. «В той или иной форме патина была на монументе и раньше, но когда его раскрыли после отступления немцев, то обнаружилась пятнистость совсем других оттенков — белесая, зеленоватая — словом, однотонность внешнего вида была нарушена. С тех пор специалисты предпринимают усилия, чтобы нивелировать эти отметины. И многого уже добились, но еще не всего — полностью пятна так и не сошли на нет до сих пор. В том числе поэтому каждый год проводим профилактическую промывку памятника», — говорит Ефремова [4].

Рис. 4. Маскировка памятника Петру I, зима 1942 год. Государственный музей городской скульптуры. Фотоархив

«Деревянные стаканы» успели возвести вокруг «Медного всадника», памятников Николаю I, Кирову и Ленину, которые оказались нетранспортабельными. На то, что казалось проще, просто не хватало времени. Например, в 1941 году успели зарыть только одного из коней Клодта на Аничковом мосту.

Некоторые памятники остались без защиты вовсе. Так, над памятником Екатерине II ленинградцы шутили: «Она же немка, в нее бомба не попадет». Монумент Суворову защищала зенитная батарея так надежно, что немецкие пилоты облетали это место стороной. А памятники Кутузову и Барклаю де Толли не спрятали намеренно. Они были поистине героями и их слава должна была вдохновлять ленинградцев на победу.

Памятник А. С. Пушкину с Пушкинской улицы убрать просто не успели. Жители блокадного Ленинграда наблюдали за изваянием поэта, которое не поразил ни один вражеский снаряд, с мыслью: «Пока жив памятник — жив и город» [5].

Многие ленинградские мосты маскировали «под руины». На них наваливали деревянные бревна, доски, делали специальные конструкции, которые не мешали проезду транспорта, но создавали впечатление разрушения.

С первых дней войны в Эрмитаже шла работа по спасению ценностей изобразительного искусства. Успели вывезти далеко не все. Некоторые полотна отправились вглубь страны секретными эшелонами, во втором — их перенесли в подвальные помещения Исаакиевского собора. «У такого решения имелись предпосылки. В Ленинграде пришли к выводу, что бомбить Исаакий нацисты не станут, поскольку его легкоузнаваемый с высоты контур удобен им самим для ориентирования во время налетов» [4].

«После победы экспонаты вернули на их место в музее и отрыли памятники, а с главных монументов города сняли деревянные стаканы. Для ленинградцев 1940-х эти события сошлись в едином миге — воспоминании, о котором ТАСС рассказала Надежда Ефремова: «Сохранилось много свидетельств того, что по-настоящему Победу жители города прочувствовали только в ночь с 1 на 2 июня 1945 года, когда началась работа поднятию коней Клодта и их возвращению на Аничков мост. Это была белая ночь, и Невский проспект запрудили люди. Они собрались посмотреть на то, что происходит, — на то, что в город возвращается его прежняя, мирная жизнь. И так оно и было»» [4].

В время Великой Отечественной войны и блокады Ленинград пережил поистине трудные и ужасные тяготы. Но при всем этом ленинградцы не сдались. Они как могли старались спасти не только свою жизнь, но и сохранить то культурное наследие, которым по сей день гордится наш великий город.

Литература:

- Акт Ленинградской городской комиссии о преднамеренном истреблении немецко-фашистскими варварами мирных жителей Ленинграда и ущербе, нанесенном хозяйству и культурно-историческим памятникам города за период войны и блокады. — Л.: Госполитиздат, 1945, с.14. URL: https://milmed.spb.ru/wp-content/uploads/2021/06/Акт-городской-комиссии-1945.pdf (Дата обращения 09.03.2025г.)

- Бобров М. М. Мое участие в Великой Отечественной войне. URL: https://www.prlib.ru/item/684354 (Дата обращения: 09.03.2025г.)

- Василевский К. Земля, песок и тонны краски: как в блокаду укрывали памятники от вражеских снарядов // Комсомольская правда. — 2023. — 8 сентября. URL: https://www.spb.kp.ru/daily/27553.5/4820718/ (Дата обращения 09.03.2025г.)

- Гашков И. Пятна на «Медном всаднике» остаются: Петербург вспоминает, как прятали памятники в блокаду // ТАСС. URL: https://tass.ru/obschestvo/12288711?ysclid=m81as14efs231483114 (Дата обращения 09.03.2025г.)

- Куртов А. Как в блокаду «спрятали» Ленинград // Аргументы и факты. — 2019. — № 25. URL: https://spb.aif.ru/city/kak_v_blokadu_spryatali_leningrad?ysclid=m81alszaxj39069216 (Дата обращения: 09.03.2025г.)

- Фотобанк Комсомольской правды. URL: https://kpmedia.ru/?from=kppic (Дата обращения 09.03.2025г.)