В статье приводится понятие реактивной мощности, определяются основные расчетные соотношения, указываются источники реактивной мощности и указываются последствия передачи реактивной мощности по линиям.

Ключевые слова: реактивная мощность, коэффициент мощности, мощность искажения, двигатель, трансформатор, угол коммутации.

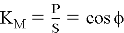

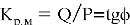

Понятие коэффициента мощности связанно с цепями переменного тока. В линейных цепях, питаемых синусоидальным напряжением, коэффициент мощности

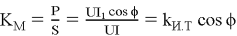

Для нагрузки, потребляющей несинусоидальный ток, например, вентильных преобразователей, коэффициент мощности равен:

где

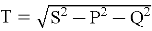

В общем случае для несинусоидального режима, помимо активной мощности Р и реактивной мощности Q, вводится понятие мощности искажения Т [2, 3], определяемой как:

Мощность искажения Т характеризует степень различия в формах кривых тока и напряжения.

До недавнего времени основным нормативным показателем, характеризующим реактивную мощность, был коэффициент мощности

Следует признать, что выбор соотношения Р/S в качестве нормативного не дает четкого представления о динамике изменения реального значения реактивной мощности. Например, при уменьшении коэффициента мощности с 0,95 до 0,94 реактивная мощность изменяется на 10 %, а при уменьшении этого же коэффициента с 0,99 до 0,98 изменение реактивной мощности составляет уже 42 %.

При расчетах удобнее оперировать соотношением

Основными потребителями реактивной мощности на промышленных предприятиях являются асинхронные двигатели (60–65 % общего ее потребления), трансформаторы (20–25 %), вентильные преобразователи, реакторы, воздушные электрические сети и прочие приемники (10 %). В зависимости от характера оборудования коэффициент реактивной мощности может достигать величины 1,3–1,5.

Реактивная мощность, потребляемая вентильным преобразователем, может быть разделена на три составляющие: реактивную мощность, потребляемую трансформатором преобразователя; реактивную мощность, обусловленную процессами коммутации, и реактивную мощность, связанную с управлением [4].

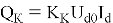

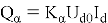

Реактивная мощность, потребляемая трансформатором, может быть определена из соотношения:

где

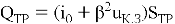

Явление перекрытия токов при коммутации ведет к тому, что импульс тока в питающей сети искажается, что в свою очередь влияет на амплитуду основной гармоники. Реактивная мощность, обусловленная этой причиной, возрастает с увеличением угла коммутации в соответствии с формулой:

где

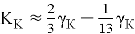

Коэффициент мощности, обусловленный коммутацией, представляет собой функцию угла коммутации

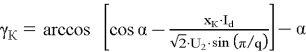

В свою очередь зависимость угла коммутации от угла управления имеет следующий вид:

где

q — число пульсаций выпрямленного напряжения за один период питающего напряжения.

Реактивная мощность управления вызвана сдвигом фаз тока и напряжения питающей сети преобразователя при углах управления >0. Реактивная мощность управления может быть определена из соотношения:

Значение коэффициента

Передача значительной реактивной мощности по линиям и через трансформаторы невыгодна по следующим основным причинам [5]:

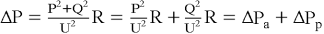

1. Возникают дополнительные потери активной мощности и энергии во всех элементах системы электроснабжения, обусловленные загрузкой их реактивной мощностью. Так, при передаче активной Р и реактивной Q мощностей через элемент сети с сопротивлением R потери активной мощности составят:

Дополнительные потери активной мощности Р р , вызванные протеканием реактивной мощности Q, пропорциональны ее квадрату.

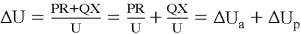

2. Возникают дополнительные потери напряжения, которые особенно существенны в сетях районного значения. Например, при передаче мощностей Р и Q через элемент сети с активным сопротивлением R и реактивным Х потери напряжения составят:

где

Относительное значение потерь напряжения в трехфазной сети определяется в основном реактивной мощностью и мощностью S к в рассматриваемой точке сети:

3. Загрузка реактивной мощностью линий электропередачи трансформаторов уменьшает их пропускную способность и требует увеличения сечений проводов воздушных и кабельных линий, увеличения номинальной мощности или числа трансформаторов подстанции и т. п.

Приведенные соображения вынуждают, насколько это технически и экономически целесообразно, предусматривать дополнительные мероприятия по уменьшению потребляемой реактивной мощности. На промышленном предприятии это может быть достигнуто естественным путем, например,за счет улучшения режима работы приемников, применения двигателей более совершенных конструкций, устранения их недогрузки, а также за счет установки специальных компенсирующих устройств.

Литература:

- Железко, Ю. С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии: руководство / Ю. С. Железко. — Москва: ЭНАС, 2016. — 456 с. — ISBN 978–5–93196–958–9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/104575 (дата обращения: 10.03.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Розанов, Ю. К. Основы силовой преобразовательной техники: учебник для техникумов / Ю. К. Розанов. — М.: Энергия, 1979. — 392 с.

- Забродин, Ю. С. Промышленная электроника: учебник для энергетических и электромеханических специальностей вузов / Ю. С. Забродин. — Москва: Издательство: Альянс, 2013. — 496 с.

- Супрунович, Г. Улучшение коэффициента мощности преобразовательных установок / Г. Супрунович; пер. с польского В. А. Лабунцова. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 136 с.

- Федоров, А.А., Каменева В. В. Основы электроснабжения промышленных предприятий: Учебник для вузов / А. А. Федоров, В. В. Камененва. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1984. — 472 с.