Становление и развитие синхронного перевода. Синхронный перевод как современная специализация появился в 20-х годах прошлого века благодаря резко возросшей международной кооперации[1]. Так, в 1919 г. была создана Лига Наций, предшественник ООН. Сначала на её заседаниях применялся последовательный устныйперевод . Он занимал довольно много времени, что делало работу организации малоэффективной. Вследствие чего, собственно говоря, и возникла потребность в новом виде перевода. И как установил испанский исследователь Х. Б. Халон, первым, кто предложил идею синхронного перевода, был американский бизнесмен Эдвард Филен (Filene, 1860–1937). В 1925 г. он обратился в секретариат Лиги Наций с таким предложением, утверждая, что новый способ перевода существенно сэкономит время [27].

Для этого Филен (на фото) заручился поддержкой британского инженера и изобретателя Алана Гордона-Финли (A.Gordon-Finlay), который и собрал первое в мире устройство для синхронного перевода. После быстрой апробации в Лиги Наций эту систему внедрили в международную практику устного перевода. Примечательно, что она была сделана из подручного телефонного оборудования того времени, поэтому в течение многих лет синхронный перевод называли по недоразумению телефонным переводом . Впоследствии первоначальная система Филена-Финли была усовершенствована основателем IBM[2] Томасом Уотсоном [10].

Между тем следует заметить, что синхронный перевод был скорее исключением, чем правилом — лишь Москва и Женева более-менее регулярно применяли его на своих конференциях, съездах и т. п. Например, в СССР его опробовали в 1928 году на VI конгрессе Коминтерна. Правда, тогда ещё не было наушников, а переводчики сидели перед трибуной с микрофонами. Немногим лучше была ситуация с синхронным переводом и на конференции Международной Организации Труда 30 мая 1928 года в Женеве — технические сбои аппаратуры вынуждали переводчиков чередовать синхронный перевод с последовательным. Но уже в 1933 году на XIII пленуме Исполкома Коминтерна переводчики сидели в отдельных кабинках с наушниками [4].

Успешным для синхронистов был и XV международный конгресс физиологов в Ленинграде (1935 г.). Вступительная речь академика И. П. Павлова переводилась синхронно на английский, французский и немецкий языки [15]. Из зарубежной практики заслуживает внимания тот факт, что синхронный перевод в 1936 г. стал обязательным на заседаниях двуязычного бельгийского парламента. Однако на международной арене к концу 30-х годов, когда фактически развалилась Лига Наций, насущность в синхронном переводе резко снизилась.

И только после окончания Второй Мировой войны синхронистам удалось восстановить статус-кво. Это произошло на Нюрнбергском процессе в 1945 году.

Там было четыре рабочих языка: русский, немецкий, английский и французский. Службу синхронного перевода координировал Леон Достер (Léon Dostert), американский лингвист и личный переводчик президента США Д.Эйзенхауэра. При помощи оборудования компании IBM (многоканального коммутатора, наушников и микрофонов), предоставленного его другом и единомышленником Томасом Уотсоном, он обеспечил работу всех переводчиков. Правда, из всей команды иностранных специалистов, прибывших в Нюрнберг, только двое ранее имели опыт синхронного перевода, остальным же пришлось впервые столкнуться с немалыми трудностями, прежде всего, с большим разнообразием тем [23]. Впрочем, работа синхронистов была настолько успешной, что один из главных обвиняемых фашистских преступников, рейхсмаршал Герман Геринг, сказал: «Эта система очень эффективна, но она укоротит мою жизнь!»

Практичность синхронного перевода стала очевидным фактом. Поэтому ООН, занявшая место Лиги Наций, оперативно закупила оборудование для синхронного перевода. Оно было использовано уже на первой Генеральной Ассамблее ООН в январе 1946 года. А с 1951 года синхронный перевод применяется в её работе на постоянной основе [4]. Советские синхронисты начали свою деятельность в организации с 1961 года [15].

По мнению Е. А. Гофмана[3], бесценный профессиональный опыт отечественные синхронисты получали во время своей работы в Кремлёвском Дворце съездов, чьё оборудование позволяло использовать одновременно 29 языков. Так, в 1961 году на XXII съезде КПСС присутствовали делегаты из 80 стран. Перевод осуществлялся на 18 языков. Впервые синхронный перевод производился на японский и арабский языки [4].

Нельзя переоценить и то влияние на развитие синхронного перевода, которое оказывало международное культурное сотрудничество. Например, Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве (1957) потребовал изрядного количества синхронистов, владеющих не только европейскими языками, но и такими экзотическими для нас языками, как малайский или суахили. Помимо языковой компетентности переводчику были необходимы, как оказалось, этнокультурные знания, умения переводить «с листа». А наши языковые вузы тогда не готовили синхронистов. Если в Женевской школе переводчиков отделение синхронистов открылось в 1948 г., то в СССР первая программа подготовки переводчиков-синхронистов при МГПИИЯ им. Мориса Тореза заработала только в 1962 г.

Синхронисты стали весьма востребованы и в киноиндустрии. До появления в 1980-х годах революционных технологий электронного субтитрирования[4], на всех международных кинофестивалях широко использовался синхронный перевод. Известно, что на Берлинском кинофестивале (1959 г.) уже имелась техническая возможность одновременно переводить на английский, французский и испанский языки, а на Каннском кинофестивале (1960 г.) новые высокочастотные приёмники позволили осуществить синхронный перевод на шесть языков. СССР дольше других стран практиковал синхронный перевод фильмов. Начиная с 1985 г. стали чаще использоваться субтитры [30].

Таким образом, во второй половине XX века синхронный перевод уже стал общепризнанной переводческой профессией….

Рождённый в результате практической потребности, синхронный перевод — хотя и не сразу — попал в фокус внимания западного рационализма. Сначала предметом изучения становится говорение как результирующий этап устного перевода. Было подмечено, что речь синхрониста несколько запаздывает от речи оратора. Это временнóе отставание назвали фазовым сдвигом (англ. phase shift или time lag , или иногда EVS , т. е. ear-voice span ). И в первой работе на эту тему (Paneth, 1957) сообщалось, что он составляет от 2 до 4 секунд. Последующие исследования уже указывали на диапазон от 1 сек (Бенедиктов, 1968) до 10 сек (Oléron, Nanpon, 1965) [16]. Другие авторы рассчитывали отставание в количестве слов. Как было установлено (Gerver, 1969), при возрастании темпа речи оратора от 95 до 164 слов в мин. неминуемо увеличивается отставание синхронного перевода соответственно от 5 до 8,5 слова. «Оптимальным для синхрониста является темп речи в 100–120 слов в минуту, а ….. при темпах в речи порядка 150–200 слов в минуту значительно ухудшается качество перевода: появляются пропуски и ошибки» [16].

Физические характеристики процесса подтолкнули исследователей СП к вопросу о «единице» перевода или, в терминологии А. Ф. Ширяева, о «единице» перекодирования. В общем, что переводится: слово, словосочетание, смысл? К этому добавились вопросы, связанные с причинами фазового сдвига : сложность темы перевода, возрастающий темп оратора, паузация, влияние шума, сегментация речевого потока, ассиметрия языковой пары и др. Так зарождалась теоретическая база синхронного перевода. И сначала это были экспериментальные исследования в парах английский/немецкий, английский/французский языки….

Американский психолог Г. Барик (H.Barik) высказал идею о том, что размеры фазового сдвига соотносимы с единицами перевода, т. е. с такими отрезками речи оратора, по которым происходит последовательныйперевод [5]. Такой единицей, по мнению А. Ф. Ширяева, является синтагма [21]. К похожему выводу ранее пришёл и немецкий лингвист Отто Каде (Otto Kade).

Согласно его теории переводческой эквивалентности, единицей перекодирования является наименьший отрезок текста на исходном языке (ИЯ), для которого может быть установлен эквивалентный ему отрезок на переводящем языке (ПЯ). Его назовут транслатема [6], и это именно то, с чем конкретно работает синхронист в процессе перевода. Сам процесс перевода определяется факторами, вытекающими из особенностей языков, тогда как остальные факторы (рабочая ситуация, личность переводчика и др.) носят более или менее случайный характер [8].

Несмотря на историческую значимость, первые психологические исследования были весьма противоречивы и требовали дальнейшего изучения синхронного перевода. Учёные из разных стран видели необходимость в создании такой модели, которая бы обладала гораздо большей объяснительной силой, чем прежние. И такие модели начали появляться благодаря синхронистам, которые стали анализировать, прежде всего, свой переводческий опыт. Так, например, возникла интерпретативная теория перевода, или теория смысла .

Её автор (на фото) — Даница Селескович (Danica Séleskovitch), легендарный синхронист, учёный, педагог. Она считала, что в межъязыковой коммуникации переводится именно смысл высказывания, а не слова его представляющие. Одну и ту же мысль можно выразить на абсолютно разных языках, часто используя для перевода неэквивалентные слова и несхожие грамматические структуры. А если это так, то единица перевода выходит за рамки лексических и грамматических границ. Другими словами, различия между языками не являются препятствием для осуществления перевода, и практика — тому главное доказательство.

Уточним, что это касается не только фразеологии как наиболее яркого примера языкового несоответствия, но и — в той или иной степени — всех остальных единиц языка и речи. Д. Селескович и М.Ледерер вводят понятие « смысловая единица ». Это, согласно упомянутой нами интерпретативной теории, фрагмент информации, который переводчики обрабатывают контекстуально для передачи сообщения [32]. Кроме того, синхронисту нужны обширные экстралингвистические знания. Как признавалась сама Д. Селескович, она осознала острую необходимость в «пополнении когнитивного багажа переводчика» с первой рабочей сессии в качестве синхрониста [35]. Однако в дальнейшем модель Селескович подверглась критике за недостаточную эмпирическую базу и за то, что авторы полагались на самоанализ как исследовательский метод.

Работы О. Каде и Д. Селескович, по нашему мнению, заложили основы двух направлений в исследовании синхронного перевода в западноевропейском переводоведении. Их стремление установить, как переводчики обрабатывают информацию при выполнении переводческих задач, привело обоих к открытию различных по степени абстракции единиц перевода. В отличие от Каде Селескович стала рассматривать процесс сегментации речевого потока не с позиции лингвистики, а с точки зрения когниции. Поэтому результатом у О. Каде явилась проблематика эквивалентности языков, а у Д. Селескович — проблематика процесса осмысления и рабочей памяти.

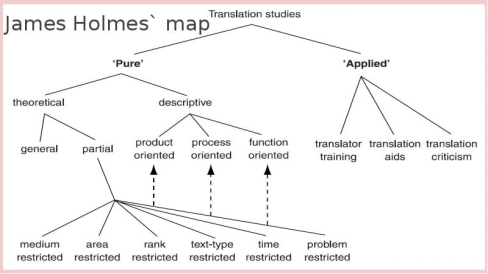

В 60–70 гг. в университетах Европы и Америки стали открываться кафедры теории перевода. Естественно, это требовало обобщения теоретических знаний и практического опыта, в результате чего появлялись многочисленные курсы и учебные пособия. И академический курс по теории перевода в Амстердамском университете был одним из первых. Его автором стал учёный, поэт, переводчик Джеймс С. Холмс (на фото).

Он продолжил традиции описательного переводоведения[7]. Однако широкую известность учёному принесла разработанная им исследовательская программа, основные элементы которой были отражены в так называемой «карте Холмса». Его концепция открыла новые исследовательские перспективы в изучении перевода.

Так, функциональный подход, например, был отражен в теории Скопос [8] (Hans Vermeer), которая пренебрегает эквивалентностью, рассматривая исходный текст как « информационное предложение », которое переводчик адаптирует под запросы целевой аудитории [29]. Согласно этой теории, переводчик — это уже не посредник в межъязыковой коммуникации, а независимый интерпретатор, решающий, что и как надо переводить, исходя из стоящей перед ним цели. Скандинавский учёный А. Ф. Келлетат охарактеризовала «скопос-теорию» как шаг назад в теории перевода, поскольку она стирает всякое различие между переводом и переложением, и оправдывает переводческий произвол [7].

Операциональный же подход, т. е. моделирование процесса перевода, получил своё отражение, например, в « модели усилий »[9] Даниэля Жиля, известного французского переводчика и учёного. Суть её в том, что синхронный перевод рассматривается как последовательный ряд операций, каждая из которых требует определённых усилий:

– на прослушивание и анализ;

– на краткосрочное запоминание;

– на воспроизведение перевода;

– на координацию, необходимую для объединения всех усилий.

Д.Жиль (на фото) утверждает, что все операции, составляющие процесс синхронного перевода, не являются автоматическими — они требуют усилий от переводчика. И прежде всего — умения правильно распределять ресурс внимания на все этапы перевода. Поскольку этот ресурс весьма ограничен, то это и является ключевым моментом обучения синхронистов [26].

Парадоксально, но самым слабым местом в его теории является как раз термин «ресурс внимания». Он, как указывает сам автор, основан на том положении теории информации К.Шеннона, которая утверждает, что « tout canal de transmission d'information a un débit informationnel maximum qui ne peut être dépassé [10]» [26]. Таким образом, без каких-либо серьёзных оснований технический процесс стал описывать когнитивные процессы. Причём, сам автор признаётся, что « nous avons élaboré le modèle d’Efforts de la simultanée sur une base intuitive pour expliquer la grande fréquence des fautes et maladresses d'interprétation qui ne pouvaient être attribuées ni à des facteurs environnementaux, ni à une difficulté particulière de la compréhension ou de la production en tant que telles [11]» [там же].

Содержание этого термина до сих пор остаётся размытым, неясным. Некоторые наши учёные под ним понимают сложные навыки[12], что, на наш взгляд, некорректно, поскольку термин по определению должен точно выражать обозначаемое им понятие….

В общем, значительная часть зарубежных исследований устного синхронного перевода (УСП) продолжают традиции, заложенные О. Каде и Д. Селескович. Главным образом они сфокусированы на применении когнитивных подходов к переводу. Используя такие ультрасовременные технологии, как программное обеспечение Translog II или Camtasia , сегодня делается попытка экспериментально установить роль рабочей памяти при сегментации текста в единицы перевода [24], определить её критические возможности на различных этапах переводческого процесса [22], то есть в фазе восприятия и вероятностного прогнозирования, на этапе порождения отрезка текста на языке перевода и на этапе контроля. С другой стороны, появляются глубокие исследования, связанные уже с системно-лингвистическим анализом единиц перевода и их размера в таких, например, языковых парах, как английский /китайский и английский/японский языки [34; 28]. Всё это свидетельствует о несомненном интересе учёных из самых разных стран к проблематике синхронного перевода.

Отечественная школа устного перевода не так широко известна за границей, т. е. в западных университетах практически не освещаются русские теории и методологии переводческой деятельности (за исключением работ А. В. Фёдорова[13] и Г. В. Чернова), и тем более не применяется русская методика подготовки синхронистов. Однако, как замечает Н. К. Гарбовский, отменное качество работы советских, а затем российских устных переводчиков всегда признавалась зарубежными коллегами и экспертами. Поэтому для западного мира это представляет некую загадку [3].

Советская школа устного перевода зарождается в 40-х годах, а непосредственно синхронный перевод становится объектом научно-методологических исследований сразу после Второй мировой войны. С самого начала изучение феномена устного перевода и обучение устному переводу идут параллельно. И немаловажно то, что спецификой отечественной школы стала дидактическая направленность этих исследований. Иначе говоря, приоритетом всегда была и есть методика и практика обучения переводу. Поэтому показательно, что первой заметной работой по теории и практике устного перевода стало учебное пособие «Методика обучения переводу на слух» (1959), подготовленное выпускником Военного института иностранных языков Рюриком Константиновичем Миньяр-Белоручевым (на фото).

В нём автор, опираясь на положения советской психологической науки о речевой деятельности (Выготский, Леонтьев и др.), описал основные аспекты психической деятельности устного переводчика, т. е. восприятие на слух, понимание и запоминание. На их основании разработал методику обучения переводу на слух « от простого к сложному », которая предусматривала решение следующих задач:

– достижение непосредственного понимания устной речи;

– развитие смыслового запоминания и слуховой памяти;

– привитие специальных переводческих навыков;

– отработка умения быстро и грамотно оформлять перевод на слух.

Существенно, что вся система тренировочных упражнений основывалась на таких дидактических принципах, как принципы сознательности в обучении, наглядности, активности, систематичности и доступности [9].

Другой выпускник Военного института иностранных языков, блестящий учёный и переводчик, Анатолий Фёдорович Ширяев (на фото) проводил лонгитюдные исследования синхронного перевода на основе психолингвистического и деятельностного подходов. В своей монографии «Синхронный перевод. Деятельность синхронного переводчика и методика преподавания синхронного перевода» (1972) он подробно описал феномен вероятностного прогнозирования , механизм синхронизации и стратегию речевой компрессии . Так, феномен вероятностного прогнозирования подразумевает, что переводчик способен предугадать программу развития речевого высказывания оратора с начала его озвучивания, в ходе дальнейшего восприятия он подтверждает либо опровергает своё предположение, анализируя последующие единицы перевода. Механизм синхронизации — это ряд последовательных действий, каждое из которых имеет три составляющие: фазы ориентирования в условиях очередной переводческой задачи и поиска решения, фазы осуществления и фазы контроля. Под речевой компрессией понимается обусловленный временными рамками лаконичный перевод, сохраняющий лишь необходимую информацию. Результат же перевода, по мнению автора, в большей степени зависит от трёх вещей: интонационно-смыслового членения речи оратором, синтаксической структуры исходного высказывания и некоторых индивидуальных особенностей речемыслительных способностей переводчика [20]. В несомненную заслугу ему ставят разработанную им систему подготовительных и тренировочных упражнений.

Научные работы Миньяр-Белоручева и Ширяева следует рассматривать как междисциплинарные труды, объединяющие теорию устного перевода с методикой обучения в интересах практики подготовки синхронистов. Именно они заложили теоретическую основу для развития отечественной школы устного перевода.

Дальнейшее развитие синхронного перевода в нашей стране связано с именем Гелия Васильевича Чернова (на фото). Он много лет отработал синхронистом в секретариате ООН, затем возглавлял кафедру теории и практики перевода МГЛУ. В своей работе «Теория и практика синхронного перевода» (1978) он рассматривал синхронный перевод с позиции советской психолингвистики, построив вероятностно-прогностическую модель, в основе которой лежит понятие избыточности речи. Вероятностное прогнозирование им понимается как иерархическая система трёх уровней:

– лингвистической вероятности сочетания двух слов как наименьшей смысловой единицы;

– вероятности смысловых связей внутри предложения;

– вероятности предикативных отношений во всём сообщении [15].

Избыточность же сообщения сводится к повторяемости его компонентов и к их взаимосвязи. Чем выше уровень избыточности сообщения, тем выше уровень вероятностного прогнозирования. Например, избыточность функциональных стилей достигает 96 %, поскольку каждый функциональный стиль имеет определённый набор лексических единиц. Следовательно, синхронист способен предугадать развитие речевых интенций оратора, при условии, что он владеет лексикой данного функционального стиля. Всё это создаёт благоприятные возможности для механизма синхронизации [15].

Примерно в то же самое время другой советский учёный (Л. А. Черняховская) разрабатывает информационный подход к переводу. В её монографии «Перевод и смысловая структура» (1976) перевод предстаёт как инвариантная смысловая (информационная) структура высказывания, заключённая в разноязычные формы. В ней выделяются два ключевых компонента — тема и рема [14] . Именно они составляют ядро информационной структуры высказывания. И как установил исследователь, при переводе с русского языка на английский функции темы и ремы остаются неизменными, а грамматический словопорядок подстраивается под нужды смыслового членения, а не наоборот. Что касается применения синхронного перевода, то ведущим принципом здесь, по мнению Л. А. Черняховской, является творческая составляющая [17].

Огромный вклад в развитие отечественного переводоведения, в частности, в развитие теории перевода, внесли выдающиеся советские лингвисты А. В. Фёдоров и А. Д. Швейцер. Первый занимался теорией художественного перевода, второй — теорией лингвистического перевода. Их сущностные черты хорошо описал А. Д. Швейцер в своём докладе «Перевод и лингвистика: эволюция связей», указав, что «лингвистический подход оказался полезным для определения языковых факторов, в основном структурных и функциональных расхождений между двумя языками, лежащих в основе определенных стратегий перевода, в то время как литературоведческий подход способствовал выявлению роли литературных традиций в формировании переводоведческих норм» [19]. Их сближение стимулировало развитие междисциплинарных тенденций в теории перевода, т. е. языковой механизм перевода перестал быть единственно обязательным объектом его исследования. Впоследствии было установлено, что экстралингвистические факторы играют чуть ли не определяющую роль в формировании условий перевода. Это привело к пониманию того, что сегодня уже синхронный перевод нельзя рассматривать в отрыве от социокультурных и психологических факторов, формирующих его стратегии и нормы.

Современная российская школа устного перевода, сложившаяся к концу XX века на основе, в первую очередь, советских дидактических традиций, продолжает развивать теорию и методологию переводоведения за счёт отечественных и зарубежных исследований и практик. Сегодня в переводчике вообще и в синхронисте в частности видят медиатора культур, так называемую вторичную языковую личность, способную к речевому взаимодействию на межкультурном уровне. В связи с этим появилась новая смежная дисциплина — межкультурная лингводидактика. Помимо традиционных теорий и практики перевода, она включает в себя кросскультурную прагматику, этнопедагогику, а также стратегии и тактики межкультурного взаимодействия. Говоря простым языком, российская школа устного перевода формирует у переводчиков навыки передачи многообразия «чужого» мира и умения передать представителям «чужого» мира своеобразие родной культуры. Модифицировалось само представление о навыках переводчика. Теперь речь в обучении переводу на слух идёт не столько о том, чтобы запомнить «как надо», сколько о том, чтобы найти самому оптимальный вариант перевода и творчески его применить.

Так, И. С. Алексеева предложила универсальную методику обучения устному переводу, в основе которой лежит « моральный кодекс » переводчика. Согласно этому кодексу, переводчик — это транслятор межъязыкового взаимодействия, который обязан известными ему способами обеспечивать высокий уровень компетентности в сферах языка оригинала, языка перевода, техники перевода и тематики текста [1]. Её модифицированная с учётом современных требований система упражнений является методическим ориентиром как для преподавателей, так и для профессиональных переводчиков. Хотя сама методика показана на паре русский/немецкий языки, она, безусловно, может применяться и в других парах.

Чрезвычайно интересный опыт работы синхронистов описан в книге А. Чужакина и П. Палажченко « Мир перевода, или Вечный поиск взаимопонимания ». В ней авторы рассматривают перевод как науку, искусство и ремесло, а также показывают, как национальный менталитет отражается в языке, причём на разных уровнях языка (лексическом, синтаксическом). Доходчиво объясняют, почему его нельзя игнорировать, и как справляться с трудностями. Например, особенностью русской речи является частое употребление отрицательных конструкций, тогда как особенностью английской речи — превалирование в ней утвердительных предложений:

— Вы не знаете , сколько времени ?

Нельзя по-английски переводить: Don’t you know what the time is ? — так как это будет означать: Неужели вы не знаете …

Следует : Could you tell me the time, please ?

Это правило соблюдается и в других выражениях:

Не пропадай! — Keep in touch !

Не вешай трубку! — Hold on !

Не менее важно… — It is equally important …

По газонам не ходить! — Keep off the grass! [18]

Авторы утверждают, что настоящее мастерство переводчика приходит не только со знанием расхождений в языках, но и с пониманием национального менталитета и особенностей характера коммуникантов. Причём в своей книге они делают неожиданный акцент на глубокое владение родным языком! Книга насыщена самыми разнообразными примерами, комментариями к ним. Особенно существенно то, что они, как бывшие синхронисты, дают методические рекомендации по развитию необходимых устным переводчикам навыков и умений.

Уникальным в своём роде пособием является «Упражнения для синхрониста. Зелёное яблоко». Это самоучитель устного перевода с английского языка на русский. Его авторы — устные переводчики А. Фалафеев и А. Малофеева. Этот сборник состоит из восьми базовых упражнений для развития навыков синхронного перевода. Кроме того, там даётся описание приемов перевода и сотни примеров для их освоения. Как отмечает И. С. Алексеева во вступительной статье, авторы «выбрали самую умную методическую стратегию — образную, которая всегда значительно эффективнее любой аналитической стратегии» [13]. Авторы делают упор на практические навыки при обучении языку, доказывая, что автоматизм — это развиваемая через специальные упражнения языковая способность, делающая из обычного билингва синхрониста.

В качестве промежуточного вывода можно констатировать, что зарождающееся переводоведение как наука второй половины XX века искало тогда ответ на один из спорных своих вопросов: существует ли одновременность процессов слушания и говорения в условиях синхронного перевода. Для этого исследователям пришлось решать следующие проблемы:

– вопрос о фазовом сдвиге и единице синхронного перевода;

– вопрос о механизмах речевой деятельности в процессе синхронного перевода;

– вопрос о роли паузации и рабочей памяти в переводческом процессе;

– вопрос о сегментации речевого потока в синхронном переводе;

– вопрос о механизмах распределения внимания;

– вопрос о механизмах вероятностного прогнозирования и упреждающего синтеза в процессе восприятия и порождения речи при синхронном переводе и др.

Вывод: одновременность процесса слушания и говорения при синхронном переводе в целом была экспериментально подтверждена.

Интенсивное развитие переводческих теорий и практик привело исследователей к мысли о необходимости их упорядочить. И как указывает Д. С. Зигмантович, первым, кто предложил периодизацию эволюции взглядов на устный перевод, был Даниэль Жиль. Он выделил четыре этапа в истории устного перевода:

- 1950-е гг. — появление первых работ, написанных устными практикующими переводчиками и преподавателями устного перевода, в которых описывается их опыт и наблюдения;

- 1960 — начало 1970-х гг. — исследование устного перевода психологами, связанными с переводом лишь косвенно, при отсутствии сотрудничества с практикующими переводчиками;

- Начало 1970 — середина 1980-х гг. — изучение устного перевода устными практикующими переводчиками при отсутствии сотрудничества с представителями других научных областей;

- 1986 — настоящее время — сотрудничество переводчиков-практиков с теоретиками, внедрение междисциплинарного подхода к изучению механизмов устного перевода, взаимодействие на международном уровне [5].

Хотя данная периодизация делалась на основе западноевропейской науки, она всё-же систематизирует бóльшую часть трудов по отечественной теории устного перевода. Поскольку сегодня устный перевод стали изучать ещё и с точки зрения социологии, культуры, этики и даже юриспруденции, то периодизация Д. Жиля уже не отражает существующие тенденции. Поэтому начали появляться альтернативные типологии. Например, периодизация австрийского учёного Ф. Пёххакера. При её разработке он учитывал исследования по теории устного перевода, сделанные не только в Европе, но и в США, Канаде, СССР, КНР, Японии, Южной Корее. К числу основных периодов он отнёс:

- новаторский поиск: профессионалы и психологи;

- рождение науки;

- новые возможности и новые идеи;

- начало интеграционных процессов;

- теория устного перевода в XXI веке [31].

Такой вкратце представляется история становления и развития синхронного перевода.

Виды, стратегии и приёмы синхронного перевода . Прежде всего, нам необходимо определиться с содержанием самого понятия « синхронный перевод ». Так, А. Ф. Ширяев определял его как « вид деятельности устного переводчика, характеризуемый произнесением текста перевода параллельно со звучанием исходного текста » [20]. И как уточняет Г. В. Чернов, особенность синхронного перевода, отличающая его от всех остальных видов перевода, заключается в том, что переводчик одновременно выступает то в роли получателя сообщения, то в роли отправителя сообщения [16].

В условиях дефицита времени при задаче, поставленной извне (!), деятельность переводчика становится, по мнению британского психолога Дэвида Гервера, « формой сложного процесса переработки информации человеком, включающего восприятие, накопление, поиск, преобразование и передачу вербальной информации » [25].

Чтобы синхронный перевод как таковой состоялся, необходим подготовленный для этой цели человек — синхронист, в основе деятельности которого лежит как приобретённый навык спонтанного речевого воспроизводства, так и коммуникативный план действий, некий набор стратегий. На это способен далеко не каждый человек. С другой стороны, каждый человек — это ещё и носитель определённой культуры, образования, со своими убеждениями и ценностями, а это значит, что помимо основных лингвопсихологических характеристик переводческая деятельность обусловлена целым рядом экстралингвистических факторов. В связи с этим А.Д Швейцер определил перевод как совокупность навыка, искусства и технологии, включающей соответствующее множество приёмов, полученных на основе науки о человеческом поведении [19].

В «Толковом переводоведческом словаре» Нелюбина даются семь вариантов определения «синхронный перевод». Отсюда понятно, что бесспорного определения нет. Поэтому мы ограничимся своим коротким определением: синхронный перевод — это психологически самая сложная разновидность перевода сообщения с одного языка на другой, осуществляемая в устной форме « здесь и сейчас ».

Устным переводом человек занимается тысячелетия. С развитием цивилизации эволюционировали и виды устного перевода.

|

Вид УСП |

Сущностные характеристики |

Сфера применения |

|

1. шушутаж (нашептывание) |

Переводчик располагается вблизи тех, кому он переводит текст, при этом ему приходится контролировать громкость своего голоса так, чтобы его хорошо слышали, а он не мешал выступающему Преимущества : отсутствие затрат на специальное техническое оборудование; слушателю удаётся переспросить переводчика, остановить его или попросить переводить выборочно Недостатки : Качество перевода будет ниже, чем при обычном синхроне, ввиду невозможности избежать шума, необходимости говорить как можно тише, чтобы не помешать другим слушателям, и риска прослушать некоторые фрагменты речи говорящего |

двуязычные переговоры; экскурсии в музей с гидом-переводчиком; в рамках деловых обедов; в судопроизводстве и др. |

|

2. перевод с листа |

Переводчик получает письменный текст речи оратора за некоторое время до выступления или непосредственно перед выступлением и выполняет перевод с опорой на письменный текст, по ходу внося необходимые коррективы, если оратор отступает от первоначального текста Преимущества : отсутствие затрат на специальное техническое оборудование Недостатки : сложность перехода от письменной речи к устной в той ситуации, когда перед синхронистом совершенно незнакомый текст, который необходимо соотносить с выступлением оратора, переводить и вносить коррективы одновременно |

на различных конгрессах, конференциях, съездах; в судопроизводстве, в деловом мире: во время работы экспертных групп по подготовке договора; в здравоохранении: перевод истории болезни пациента при назначении лечения врачом и др. |

|

3. синхронное чтение заранее переведенного текста |

Переводчик получает текст выступления заранее, переводит его, а в ходе выступления оратора он зачитывает, как правило, в микрофон готовый письменный текст перевода, сообразуясь с темпом речи оратора и внося необходимые коррективы, если оратор отступает от первоначального текста Преимущества : отсутствие больших затрат на специальное техническое оборудование, знание того, о чём пойдёт речь, что даёт переводчику бóльшую уверенность и спокойствие Недостатки : неожиданные отступления от первоначального текста, внесение оратором поправок по ходу выступления или полная замена текста выступления |

на мероприятиях крупного масштаба: семинары, конгрессы, конференции, презентации, телемосты, экономические брифинги и пресс-конференции |

|

4. конференц-перевод (собственно синхронный перевод) |

Переводчики находятся в специальных звукоизолированных кабинах, при помощи наушников они слышат оратора и параллельно переводят его выступление в микрофон, а реципиенты слушают перевод через специальные наушники, настраиваемые на различные языковые каналы. Через 15–20 мин. происходит смена синхронистов для отдыха и восстановления. Преимущества : возможность осуществлять перевод на несколько языков; отсутствие задержки во времени позволяет вести беседу между говорящим лицом и слушателями; длительность конференции равна длительности самих выступлений; слушателям не скучают в ожидании перевода, слушая речь на непонятном им языке. Недостатки : стоимость технического оснащения и персонала, устанавливающего кабины и следящего за их правильной работой. |

крупные мероприятия с большим количеством иностранных участников, продолжительные по времени, а также при трансляции международных спортивных соревнований, на кинофестивалях и др. |

|

5. синхронизация видеотекста |

Переводчик озвучивает речь актёра, имея перед собой предварительный письменный перевод, при этом ему необходимо подстраиваться под видеоряд, чтобы речь героя фильма отражала происходящее на экране Преимущества : привлечение переводчика обходится дешевле, чем использование современного оборудования для субтитрирования. Недостатки : проблема липсинга , т. е. непопадание фонетической формы слов на языке перевода под движение губ актёров на видео |

на кинофестивалях, где фильм демонстрируется впервые |

|

6. синхронно-последовательный перевод (simconsec) |

Оратор произносит отрезок текста на языке оригинала, переводчик слушает и по желанию делает записи. В это время отрезок текста фиксируется на звукозаписывающем устройстве. Оратор делает паузу для перевода, переводчик прослушивает в наушниках сказанное и осуществляет синхронный перевод, при этом опираясь на записи или уже готовый вариант перевода, который он держит в уме. Преимущества : сводятся к минимуму потери, характерные для других видов устного перевода. Недостатки : стоимость технического оснащения |

международные конференции; деловые переговоры; судебные заседания; медицинские консилиумы и др. |

Таким образом, сегодня применение того или иного вида синхронного перевода определяется различными обстоятельствами: масштабом и типом мероприятия, количеством языков, наличием или отсутствием специального оборудования, информационной формой (устная речь, видеоматериалы, комбинация устного и письменного текста).

Что касается стратегий и приёмов перевода, то ситуация здесь не совсем ясная. Согласно «Толковому переводоведческому словарю» Л. Л. Нелюбина приём перевода означает «деятельность переводчика или конкретные операции, вызванные возникшими трудностями в процессе перевода» [11], а определение «стратегии перевода» отсутствует.

Р. К. Миньяр-Белоручев, например, отождествлял стратегию перевода с методами перевода, которые он определял «как целенаправленную систему взаимосвязанных приёмов, учитывающую вид перевода и закономерно существующие способы перевода». А. Д. Швейцер — с программой переводческих действий, Н. К. Горбовский — с генеральной линией поведения переводчика или стратегией преобразования им исходного текста в виде «деформации» последнего, когда решается вопрос о том, чем жертвовать.

А. Н. Злобин считал, что переводческие стратегии — это потенциально осознанные планы переводчика, направленные на решение конкретной задачи[15]. В. М. Илюхин, разработавший наиболее подробную классификацию стратегий в синхронном переводе, определил её так: «метод выполнения переводческой задачи, заключающийся в адекватной передаче с исходного языка (ИЯ) на переводящий (ПЯ) коммуникативной интенции отправителя с учётом культорологических и личностных особенностей оратора, базового уровня, языковой надкатегории и подкатегории» [6].

В общем, существует некая путаница в терминологии: там, где И. В. Гурин оперирует термином «приёмы речевой компрессии», В. М. Илюхин употребляет термин «стратегия речевой компрессии». Мы их понимаем следующим образом. Приём — это определённое действие, направленное на решение конкретной задачи. Стратегия — это метод, т. е. совокупность приёмов, направленных на решение той же самой задачи.

Так какие же стратегии и приёмы выделяются в синхронном переводе?

Стратегия проб и ошибок . Это, по А. Д. Швейцеру, метод последовательного приближения к оптимальному решению. Очень часто это касается терминологии. Из-за узкого контекста синхронист выбирает один из возможных вариантов перевода. Если в дальнейшем контекст не подтверждает переводческое решение, то стратегия используется ещё раз.

Например, на одной научной конференции докладчик обозначил тему своего выступления: The subject of my presentation is world-views. First, we’ll speak about the three major world-views, and then I’ll touch upon the others. The major world-views are naturalism , transcendentalism, theism [16] .

Синхронный перевод : Тема моего выступления — мировоззрения. Вначале мы поговорим о трёх основных мировоззрениях, а позже я остановлюсь на других. Эти три мировоззрения следующие: натурализм , трансцендентализм, теизм.

Из-за узкого контекста возникла переводческая проблема с понятием naturalism. Переводчик сделал буквальный перевод. Но когда он услышал: « In the 19 th century naturalism of Marx and Engels gave rise to… »., то сразу понял, что речь идёт о материализме , и дал адекватный перевод. Кстати, ни один из англо-русских словарей не даёт такой перевод. Подобное значение есть лишь в толковом словаре Вебстера.

Стратегия ожидания . Она заключается в том, что синхронный переводчик делает небольшую паузу, дожидаясь дополнительных компонентов текста, которые могли бы полностью прояснить смысл высказывания, если из имеющегося контекста он не совсем ясен. Естественно, переводчик должен хорошо знать свои возможности, т. к. затянувшееся ожидание (7−9 секунд и более) может стать причиной потери оратора.

I believe that there are three very important needs that must be met in youth in order for them to achieve and find success….. I believe that the first…. need is affiliation — feelings of worth, belonging ... Переводчик : / П / Есть три вещи, которые необходимы подросткам для самоутверждения в жизни. / п / Первое — это / П / чувство коллектива , ощущение того, что вы кому-то нужны.

П — большая пауза, п — маленькая пауза. Здесь обращает на себя внимание вторая долгая пауза перед словом affiliation ( принадлежность ), которое он затем перевёл как чувство коллектива. Эта пауза длилась около 4 секунд, не была замечена аудиторией, а между тем, как отмечает Илюхин, она сыграла очень важную роль в более полном понимании переводчиком основной мысли выступающего.

Стратегия линейности . Эту стратегию (другое название — сосиссонаж ) ряд авторов и теоретиков синхронного перевода рассматривают как ключевую стратегию, направленную на достижение наибольшей эквивалентности между ИЯ и ПЯ. Суть её в том, что переводчик, сталкиваясь с большими синтаксическими различиями в языках, разбивает сложное предложение на более простые, при переводе которых связность текста не нарушается.

Let me introduce our next presenter. First of all, I would like to say that Mr. Gary Stanley is an international speaker . —

Позвольте мне представить нашего следующего докладчика. Его зовут Гэри Стенли. Г-н Стенли выступал с докладами на данную тему во многих странах мира.

В данном случае переводчик столкнулся со словосочетанием « international speaker », которому нет эквивалента в русском языке. Используя контекстуальный (трансформационный) способ перевода, он разбил сложное предложение на два простых и сделал данную реалию понятной для слушателей.

Стратегия вероятностного прогнозирования . Данная стратегия заключается в раннем определении переводчиком лингвистических составляющих текста, которые появятся на выходе в ИЯ. Психология объясняет это так: в процессе восприятия речи оригинала синхронистом его мозг воссоздает различные варианты завершения коммуникативных намерений автора. Лучше спрогнозировать продолжение фразы помогает понимание темы и коммуникативной ситуации, знание сочетаемости слов, управления глаголов, идиом и др.

Так, на одной учительской конференции в Москве выступал зарубежный гость.

Speaker: You were students, now you are teachers. But in your heart you’ll always be students. It’s kind of gone a full circle .

Непрофессиональный перевод: Вы были учениками. Теперь вы учителя. Но в душе вы всегда будете учениками. Вы прошли полный цикл .

Профессиональный перевод: Вы были учениками. Теперь вы учителя. Но в душе вы всегда будете учениками. Все возвращается на круги своя .

Оказалось, что опытный синхронист способен спрогнозировать дальнейший ход мысли докладчика, поскольку на практике часто сталкивается с известными идиомами. The wheel has come full circle — цитата из «Короля Лира», означающая « мы пришли к тому, с чего начали ».

Стратегия знакового перевода . По сути, это дословный перевод. В письменном переводе эта стратегия уже не употребляется. Однако в устном синхронном переводе, как заметил Р. К. Миньяр-Белоручев, она может сыграть роль палочки-выручалочки. Иногда её называют « стратегией наименьшего сопротивления ». Так, на Московской международной конференции угольщиков докладчик сказал:

« Для очистки путепровода мы используем ледяные шары . Подобный метод очень надежный и относительно недорогой ».

Синхронный перевод : We use ice balls to clean a pipeline. This method is very reliable and relatively cheap.

По окончанию мероприятия один из англоязычных участников подошёл к переводчику и, поблагодарив его за хороший перевод, сделал одно маленькое замечание — по-английски ледяные шары называются pigs . То есть, не найдя подходящего термина в ПЯ переводчик дал буквальный перевод, однако, это не помешало понять зарубежным специалистам, о чём шла речь.

Стратегия компрессии . В теории перевода под компрессией подразумевается преобразование исходного текста с целью придать ему более сжатую форму. Компрессия сообщения, согласно А. Д. Швейцеру, достигается путем опущения избыточных элементов высказывания, элементов, восполнимых из контекста и внеязыковой ситуации, а также путем использования более компактных форм выражения. В своем исследовании В. М. Илюхин В. М. выделяет 4 вида компрессии:

- слоговую (выбор слова с меньшим количеством слогов);

- синтаксическую (выбор в пользу более лаконичной конструкции);

- лексическую (выражение мысли меньшим числом слов);

- семантическую (сокращение повторяемости избыточных слов) [6].

На конференции по безопасности пилотов докладчик заявил: « Дверь в кабину пилота устроена таким образом, что в случае несанкционированного вторжения со стороны чужеродного элемента она автоматически блокируется ».

Синхронный перевод : The cockpit door is tamper-proof.

В данном примере употреблены все четыре вида компрессии. Поскольку выражение tamper-proof уже содержит в себе такие семы, как «вторжение», «несанкционированный», «блокировка». А выражение «чужеродный элемент» — избыточное.

Стратегия декомпрессии . Данная стратегия заключается в расширении текста на ПЯ по сравнению с текстом на ИЯ. Она обусловлена ассиметрией языков, в частности, несовпадением фразеологических картин мира, и, следовательно, переводчик часто не может подобрать эквивалент на переводящем языке. Поэтому в ход идут приемы описательного перевода или перевода с комментарием, что и увеличивает объем текста.

Speaker: Cigarette companies are aiming towards young people. (NIAAA Conference).

Перевод: Реклама табачных компаний нацелена на молодежь .

Здесь дополнительная информация, переданная словом « реклама », необходима для корректного понимания сообщения….

Прошло ровно 100 лет с того момента, как Эдвард Филен вошел в отель «National» по улице Рю де Паки, 52 (штаб-квартира Лиги Наций на фото) в Женеве, держа в руках письмо, в котором предлагалось внедрить быстрый вид перевода для того, чтобы заседания стали более эффективными. Тогда многие люди, в том числе учёные, не верили в возможность его осуществления. Но сначала практика, а затем и наука развеяли все сомнения. Именно об этом и была наша статья.

Литература:

- Алексеева, И. С. Профессиональный тренинг переводчика // Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей / И. С. Алексеева. СПб.: Союз, 2001. — 287 с

- Бродский, М. Ю. Устный перевод: история и современность: учебное пособие / М. Ю. Бродский. — Екатеринбург: АМБ, 2012. — 261 c.

- Гарбовский, Н. К. Теория и методология устного перевода: традиции отечественной школы // Вестник Московского университета. Серия 22. Теория перевода. 2015. № 2.

- Гофман, Е. А. К истории синхронного перевода//Тетради переводчика. Под редакцией Л. С. Бархударова. — М.: Издательство Института Международных Отношений, 1963. — 110с.

- Зигмантович, Д. С. Эволюция взглядов на устный перевод в западноевропейской научной традиции //Вестник Московского университета. Сер.22. Теория перевода. 2017. № 4

- Илюхин, В. М. Стратегии в синхронном переводе (на материале англо-русской и русско-английской комбинаций перевода): Автореф. канд. филол. наук: Спец. 10.02.20. — М.: МГЛУ, 2002. — 24 с.

- Комиссаров, В. Н. Общая теория перевода: Проблемы переводоведения в освещении зарубежных ученых: (Учеб. пособие). М., 2000. — 132с.

- Комиссаров, В. Н. Современное переводоведение. Учебное пособие. — M.: ЭТС. — 2002. — 424с.

- Миньяр-Белоручев Р. К. Методика обучения переводу на слух. М.: Изд. Института Международных отношений, 1959. — 190 с.

- Миньяр-Белоручев, Р. К. Как стать переводчиком? — М.: Готика, 1999. — 176 с.

- Нелюбин, Л. Л. Толковый переводоведческий словарь/Л. Л. Нелюбин. — 3-е изд., перераб. — М.: Флинта: Наука, 2003. — 320 с.

- Тюленев, С. В. Теория перевода: Учебное пособие. — М.: Гардарики, 2004. — 336 с.

- Фалалеев А., Малофеева А. Упражнения для синхрониста. Зелёное яблоко / А. Фалалеев, А. Малофеева. СПб.: Перспектива, Юникс, 2014. — 187 с. (Серия «Высшая школа перевода»)

- Фёдоров, А. В. Введение в теорию перевода. М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1953. — 336 с.

- Чернов, Г. В. Теория и практика синхронного перевода. — М.: 1978. − 208 с.

- Чернов, Г. В. Основы синхронного перевода: Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. — М.: Высш. шк., 1987. — 256с.

- Черняховская, Л. А. Перевод и смысловая структура. М.: Изд-во «Международные отношения», 1976. — 258с.

- Чужакин, А.П., Палажченко, П. Р. Мир перевода, или Вечный поиск взаимопонимания. М.: Валент, 1999. — 156с.

- Швейцер, А. Д. Перевод и лингвистика: Эволюция связей // Теория перевода и методика подготовки переводчиков: Материалы научно-практической конференции (18 февраля 1999 г.). М.: Военный ун-т, 1999. С. 254–257.

- Ширяев А. Ф. Синхронный перевод. Деятельность синхронного переводчика и методика преподавания синхронного перевода. — М.: Воениздат, 1972. — 183 с.

- Ширяев, А. Ф. Синхронный перевод с французского языка [Текст]: Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата филологических наук. — Москва, 1973. — 24 с

- Cowan N. Working Memory Capacity. Hove, East Sussex: Psychology Press; 2005

- Delisle, J. Translators through history / J. Delisie, J. Woodsworth. — Philadelphia: Translation library, John Benjamins Publishing Company. — 1995 — Vol. 13–345 p.

- Dragsted B. Segmentation in Translation and Translation Memory Systems: An Empirical Investigation of Cognitive Segmentation and Effects of Integrating a TM System into the Translation Process. Doctoral thesis. Copenhagen, Denmark: Copenhagen Business School; 2004

- Gerver D. A Psychological Approach to Simultaneous Interpretation // META. — 1975. — Vol. 20. — No. 2.

- Gile, Daniel. Regards sur la recherché en interpretation de conférence. Presses Universitaires de Lille, 1995. — 259 p.

- Jalon J. B., “De Paris à Nuremberg: Naissance de l'Interprétation de Conférence” — University of Ottawa Press, 2004. — 304 p.

- Kondo F. Rethinking Translation Unit Size: An Empirical Study of an English-Japanese Newswire Corpus. Birmingham, England: Doctoral thesis of the University of Birmingham; 2009

- Nord, Christiane. Translating as a Purposeful Activity. Manchester, UK: St. Jerome Publishing, 1997–154p.

- Oncins, Estella. The Process of Subtitling at Film Festivals: Death in Venice? International Journal of Humanities and Social Science Vol. 3 No. 14, 2013 — рр.70–80

- Pöchhacker, F. Introducing Interpreting Studies. London and New York: Routledge, 2004, — 264 p.

- Séleskovitch D, Léderer M. Interpréter pour traduire. Paris: Didier Collection «Traductologie»; 1986

- Van Hoof, Henri. Théorie et pratique de l’interprétation. München, 1962. — 20p

- Wang W. A corpus-driven study on translation units in an English-Chinese parallel corpus. MPhil. Master of Philosophy thesis. Birmingham, England: University of Birmingham. 2006

- Widlund-Fantini, A.-M. Danica Séleskovitch, Interprète et témoin du XX-e siècle. — Lausanne: L’Age d’Homme, 2007. — 238 p.

[1] По свидетельству Анри Ван Хоофа (Henri Van Hoof), появление таких организаций, как Международный Комитет Красного Креста (1864), Всемирный Почтовый Союз (1874) и др., многократно увеличило количество конференций. Он приводит такую статистику: с 1920 по 1930 гг. состоялось от 1000 до 3000 (по разным оценкам) международных конференций [33].

[2] IBM (International Business Machines) – американская международная компания, один из крупнейших поставщиков информационных технологий и услуг в мире.

[3] Военный переводчик, один из основоположников синхронного перевода в СССР, руководил советскими переводчиками на Нюрнбергском процессе

[4] Например, компания Softitler разработала программное обеспечение (1984 г.), позволяющее автоматизировать проецирование субтитров

[5] Г. Барик считал синхронный перевод невозможным с психологической точки зрения

[6] Термин, введённый С.В.Тюленевым. Транслатема ориентирует переводчика на поиск минимальной смысловой константы при переводе с одного языка на другой. Ей может быть как отдельное слово, так и словосочетание, ситуационное клише, идиома, текст [12]. В зарубежной переводологии употребляется термин транслема , введённый в научный оборот испанским лингвистом Х.-С. Сантойо [2].

[7] Термин « переводоведение » был введен в научный оборот Дж. Холмсом

[8] Скопос – цель (пер. с греч.)

[9] Иногда её называют когнитивной моделью перевода Даниэля Жиля

[10] Любой канал передачи информации имеет максимальную информационную пропускную способность, которая не может быть превышена (перевод наш)

[11] мы разработали модель усилий синхронного перевода на интуитивной основе , чтобы объяснить высокую частоту ошибок и нелепиц в интерпретации, которые нельзя было объяснить ни факторами окружающей среды, ни какими-либо особыми трудностями в понимании или допущении ошибок как таковых (перевод наш)

[12] Е.В.Аликина, док. пед. наук, из Пермского национального исследовательского политехнического университета (см. вебинар https://gavrilenko-nn.ru/video/90?ysclid=m8im40b2p8273267857)

[13] В его «Введении в теорию перевода» (1953) впервые сделана попытка обосновать лингвистический характер перевода: «процесс перевода, как бы он ни был психологически сложен, не может вызывать «оголение» мысли, т.е. не допускает какого-то промежуточного её состояния, когда она, якобы отделившись от языковой формы подлинника и не воплотившись в формы другого языка, существовала бы «сама по себе», как некая бесплотная сущность» [14]. Эту мысль поддержал его французский коллега Жорж Мунен, что абсолютно контрастирует с теорией смысла Селескович.

[14] Тема — это смысловая группа, несущая известную информацию, которая задаёт направление мысли, рема – это смысловая группа, несущая новую информацию, которая раскрывает тему или развивает начатую мысль

[15] Это неполный список примеров, взятый из статьи А.Г.Витренко «О стратегии перевода» (Вестник МГЛУ. –2008. –Вып. 536.: Сопоставительная лингвистика и вопросы перевода / Отв. ред. Д.И.Ермолович. – С.3 –17.)

[16] Примеры взяты у В.М. Илюхина