Литературный обзор

Зрение насекомых основывается на сложных фасеточных глазах и простых светочувствительных глазках — оцеллях. Есть также несколько задокументированных случаев экстраокулярных рецепторов.

Сложные глаза состоят из отдельных единиц — омматидиев. Каждый омматидий — независимая фоторецепторная единица. Функция омматидиев осуществляется за счет сетчатки (ретины), которая состоит из отдельных групп клеток — ретинул. Внутри каждой ретинулы заключен один рабдом, который состоит из рабдомеров — плотно упакованных ворсинок. Такая конфигурация, хотя и обеспечивает сравнительно более низкое разрешение, разрешает улавливать быстрые движения и видеть в зачастую более широком спектре.

Основной зрительный пигмент в омматидиях насекомых — родопсин. От его спектра поглощения, как правило, зависит спектр, воспринимаемый насекомыми. У насекомых обнаружены три различные филогенетические группы зрительных опсинов, чувствительными к длинной, короткой и ультрафиолетовой длинам волн. Помимо зрительного пигмента, воспринимаемый свет может также зависеть от экранирующих и фильтрующих пигментов и особенностей строения рабдома, таких как многослойная роговица, действуя как оптический волновод. Это позволяет теоретически видеть спектр от красного до ультрафиолетового и отдельно воспринимать поляризованный свет [1, 2, 3].

Несмотря на восприимчивость к ультрафиолетовому и поляризованному свету у некоторых насекомых, они почти не воспринимают длинноволновый спектр начиная с желтого или оранжевого. [4]

Простых глаз (оцеллей), в отличии от сложных, может быть несколько пар на разных сегментах тела насекомого. Считается, что они способны воспринимать только уровень освещенности, внося свой вклад в навигацию, корректируя ответ на визуальные стимулы [5, 3]. Возможно, оцелли играют роль в способностях к полету у некоторых насекомых [2]

Изучение цветовосприятия насекомых важно для лучшего понимания их поведенческих особенностей. Они используют информацию о цвете в различных поведенческих контекстах, таких как фототаксис, камуфляж или окраска тела, световой компас, обнаружение укрытий и ориентиров, источников пищи и субстрата для откладки яиц. [1]

Ручейники ( Trichoptera или Волосистокрылые ) — насекомые с полным превращением, считаются водными, поскольку их личинки живут в водоемах. Личинки червеобразные, уплощенные, с хорошо развитой головой, как правило состоящие из 9–10 частично или полностью хитинизированных сегментов. Имеют жабры, чаще всего на брюшке или ректальные. Окукливаются в начале — середине лета, взрослые особи живут в среднем от 40 до 100 дней, обитают в наземно-воздушной среде [6].

Личинки ручейников строят себе переносные “домики” или футляры из грунта в своем водоеме при помощи выделений из желез. Считается, что ручейники выбирают материал для домика основываясь исключительно на тактильных ощущениях, выбирая самые крупные и удобные частицы. Перед выбором материала, они ощупывают его определенное время, на основании чего принимают решение, прикреплять его к домику, или нет [7].

У личинок ручейников зрение обеспечивается несколькими парами простых глазков, стемматами, расположенных на боковых частях головы. Эти глазки имеют сложную внутреннюю структуру, включающую светочувствительные клетки (ретинулы) и кристаллические конусы. Стемматы у Trichoptera , вероятно, являются редуцированными формами фасеточных глаз и по строению близки к глазам личинок бабочек ( Lepidoptera ). Это подтверждает, что глазки ручейников способны не только воспринимать свет, но и различать его спектральные характеристики, что делает цветовосприятие у личинок физиологически возможным, хотя его точный диапазон остаётся неизвестным. [8]

Хотя пока нет точных данных относительно того, в каком спектре способны видеть ручейники, как взрослые особи, так и личинки, но есть исследования, которые указывают на предпочтение ими зеленого цвета среди прочих [9, 1]. Однако до сих пор неясно, насколько личинки используют зрение при выборе строительного материала

Цель работы

Оценить, есть ли у личинок ручейников сем. Limnephilidae предпочтения в выборе цвета материала для постройки домиков.

Задачи

- Подобрать оптимальные условия для содержания ручейников;

- Провести эксперименты:

— С возможностью выбрать материалы, необходимые для строительства дома, из песчинок, окрашенных в разные цвета и скомпанованных в цветовые сектора;

— С возможностью выбирать материалы, необходимые для строительства дома, из песчинок разных цветов, смешанных между собой;

— Без возможности выбрать цвет (содержание ручейников на песке только одного цвета);

- Подсчитать количество песчинок разных цветов в домиках у ручейников из разных экспериментов.

Гипотеза

В результатах подсчетов преобладать будет песок цветов короткого спектра.

Как правило, у насекомых спектр восприятия не покрывает длины волн более 550 нм красную и оранжевые зоны (которые находятся в правой части цветового спектра). Также эта гипотеза основывается на исследовании, в котором сравнивалась чувствительность к синему, зеленому и желтому цветам. Несмотря на некоторые отклонения внутри отдельных семейств, большинство ручейников склонны выбирать зеленый цвет и почти не выбирать желтый. [9]

Материалы и методы

Ручейники семейства Limnephilidae были собраны в пруду поселка Буково, в Карачаево-Черкесской республике.

Было проведено 3 эксперимента:

В первых двух экспериментах было использовано по 6 особей ручейников, эксперименты проводились параллельно. В первом эксперименте ручейники были посажены в емкость с водой, в которую было насыпано равное количество песка разных цветов, скомпонованного в сектора. Во втором эксперименте также равные количества песка разных цветов были изначально перемешаны. В центр был помещен круг из фильтровальной бумаге, потому что у некоторых ручейников были видимые сложности в перемещении по скользкому пластиковому дну.

Предварительно была снята половина домика у всех ручейников, чтобы у них как и был стимул строить домик, так была основа для домика. Полное удаление домика также может привести к гибели особей из-за сильного стресса. [7].

Стоит отметить, что в предыдущих работах [7], основывающихся на утверждении, что ручейники не опираются на зрение при выборе грунта, утверждалось, что если ручейники не считают изначально найденные им материалы достаточно удобным (крупными), они, скорее всего, будут продолжать свои поиски довольно долго, пока не найдут подходящий материал или не решат воспользоваться тем, который есть за неимением альтернатив. Используемый песок был довольно мелкий, поэтому около суток ручейники в обоих экспериментах были крайне неактивны в построении домиков. В первом эксперименте из-за этого частично перемешались сектора цветов, хотя все еще сохранялись зоны, в которых преобладал определенный цвет.

В третьем эксперименте использовались те же ручейники. Следует учитывать возможное влияние утомления или привыкания у личинок, участвующих в нескольких экспериментах подряд. Они были рассажены по две особи в емкости меньшего объема, в которых был песок только одного цвета. В этом эксперименте песчинок в домике в среднем оказалось больше, так как ручейники начали строить их почти сразу же после попадания в емкость. Скорее всего, это связано с тем, что к тому моменту они уже привыкли к грунту и не тратили время на попытки найти более крупный материал.

Результаты

Опираясь на условия в пруду, из которого были собраны ручейники, были получены некоторые оптимальные условия их содержания:

— Температура 15–17°C;

— Достаточный объем воды, чтобы предотвратить резкие колебания температуры и быстрого расходования кислорода;

— Наличие аэратора;

— Вода из места забора;

— Корм — детрит;

— Наличие и достаточная длина исходного домика;

— Шершавый грунт для возможности передвижения

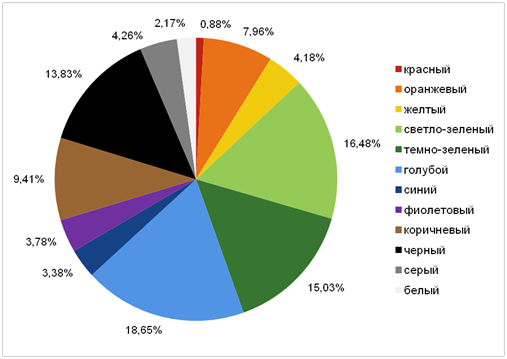

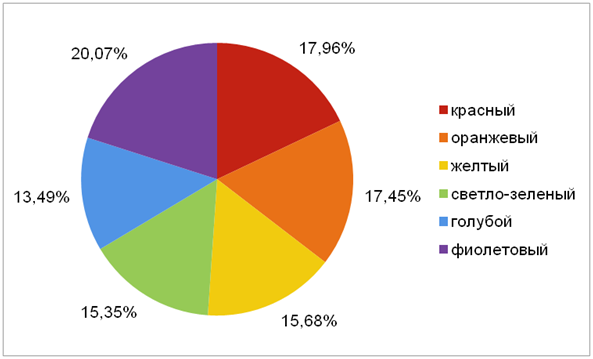

Рис. 1. Процентное соотношение цветов выбранного песка (эксперименты 1 и 2)

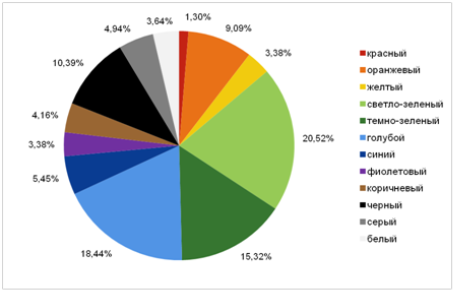

Рис. 2а. Процентное соотношение цветов выбранного песка (эксперимент 1)

Рис. 2б. Процентное соотношение цветов выбранного песка (эксперимент 2)

Судя по первым двум экспериментам (строительство домика при возможности выбрать цвет песчинок), при наличие выбора ручейники предпочитают (Рис. 1) песок голубого (18,65 %) и зеленого оттенков (16,48 % и 15,03 %), два этих цвета вместе составляют 50 % от всех выбранных личинками песчинок. Чуть меньше (23 % оба цвета) — коричневый и черный цвета (вероятно, из-за того что они часто встречаются в природе). Из того, что были использованы два оттенка зеленого (тёмный и светлый), можно сделать вывод, что ручейники опираются больше на расположение цвета на спектре, чем на то, светлый грунт или темный.

Несмотря на то, что многие насекомые имеют смещение спектра зрения в фиолетовую и ультрафиолетовую часть, ручейники выбирали (Рис. 1) фиолетовый редко (3,78 %), наряду с синим (3,78 %), белым (2,17 %) и красным (0,88 %). Возможно, спектр зрения ручейников ограничивается голубым и зеленым цветами и лежит в спектре от 430 до 560 нм.

Результаты первых двух экспериментов имеют незначительные отличия. (Рис. 2)

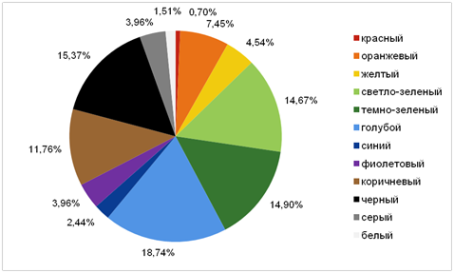

Рис. 3. Процентное соотношение цветов использованного песка (эксперимент 3)

При отсутствии выбора, у ручейников нет явных предпочтений по цвету грунта, количество собранных песчинок сопоставимо на грунте всех цветов. Ручейники использовали для строительства домиков песчинки всех цветов. (Рис. 3)

Обсуждение

Полученные результаты указывают на то, что личинки ручейников действительно демонстрируют предпочтения в выборе цвета строительного материала. Более частый выбор голубого и зелёного песка согласуется с предположением о смещении спектра чувствительности их зрительной системы в сторону коротковолновой части (примерно 430–560 нм). Эти данные согласуются с наблюдениями, сделанными для других видов насекомых, включая бабочек и мух, у которых также выявлена чувствительность к синему и зелёному цветам. [1]

Важно отметить, что при отсутствии выбора цвета ручейники успешно строили домики из любых доступных песчинок. Это может свидетельствовать о том, что цвет не является решающим фактором, если выбор ограничен, и что тактильные и механические свойства субстрата могут играть более важную роль в условиях ограниченного ресурса.

Ограничением работы является отсутствие прямых физиологических измерений спектра чувствительности глаз личинок. Однако данные анатомических исследований [8] позволяют предположить наличие развитой светочувствительной системы, способной различать спектральные характеристики света. Это подтверждает правомерность гипотезы о цветовом восприятии как факторе поведения при выборе строительного материала. Возможным расширением работы является анализ ДНК и РНК ручейников на наличие и экспрессию генов опсинов.

Выводы

Ручейники предпочитают цвета средней длины волны (голубой, зеленый) и естественные цвета (коричневый и черный).

При отсутствии выбора ручейники используют песок любого цвета.

Литература:

- Van der Kooi, C. J. Evolution of Insect Color Vision: From Spectral Sensitivity to Visual Ecology // Annual Review of Entomology. — 2020. — Vol. 65. — P. 247–266.

- Guignard, Q., Luehr, S., & Misof, B. The evolution of insect visual opsin genes with specific consideration of the influence of ocelli and life history traits // BMC Ecology and Evolution. — 2022. — Vol. 22(1). — P. 1–19.

- Как видят насекомые? // TechInsider [Электронный ресурс]. — URL: https://www.techinsider.ru/science/1600761-kak-vidyat-nasekomye/ (дата обращения: 13.01.2024).

- Глупов, В. В. С точки зрения насекомого // Наука из первых рук. — 2013. — № 2. — С. 72–81.

- Krapp, H. G. Central Processing of Visual Information in Insects // The Senses: A Comprehensive Reference. Vol. 1. Vision I / Eds. Masland R. H., Albright T. D. — Academic Press, 2008. — P. 131–204.

- Мартынов, А. В. Ручейники. — Л.: Изд-во АН СССР, 1984. — 304 с.

- Непомнящих, В. В. Как животные решают плохо формализуемые задачи поиска // Синергетика и психология. — 2004. — № 3. — С. 15–23.

- Paulus, H. F., Schmidt, M. Evolutionswege zum Larvalauge der Insekten I: Die Stemmata der Trichoptera und Lepidoptera // Zeitschrift für zoologische Systematik und Evolutionsforschung. — 1978. — Vol. 16. — P. 188–216. — URL: https://www.researchgate.net/publication/313035288 (дата обращения: 13.01.2024).

- Kimura, G., Kuranishi, R. B. Effect of visible light sticks for collecting of adult caddisflies (Trichoptera): A preliminary field study // Zoosymposia. — 2020. — Vol. 18. — P. 118–124.