В статье авторы исследуют родословную своей семьи и анализируют исторические факторы, оказавшие на нее влияние. Рассматривается технология генеалогического поиска, а также дается оценка востребованности изучения родословной среди младших школьников.

Ключевые слова: генеалогия, родословная, семья, служилые люди.

Проблема изучения истории семьи актуальна во все времена. Семья — главное в жизни каждого человека и основа общества. Именно в семье формируется личность человека, закладываются основы его характера, мировоззрения и жизненных принципов.

Существующие в каждой семье традиции, законы уникальны, но они не возникают на пустом месте. Они — результат опыта, накопленного предыдущими поколениями семьи.

Для того чтобы лучше понять себя, свои корни, осмыслить ценность семьи и сохранить память о предках, важно исследовать историю своего рода. Работа над родословной способствует более тесному общению членов семьи, укреплению духовных ценностей, повышает ее культурный уровень, формирует чувство любви к малой и большой Родине, семейным ценностям, уважение к историческому прошлому.

Как писал академик Д. С. Лихачев: «Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи начинается с малого — с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране, ее прошлому и настоящему, а затем ко всему человеческому, к человеческой культуре» [1, с. 6]. Основой такой любви является знание истории своей семьи.

Кроме того, изучение родословной позволяет проследить взаимосвязь истории отдельно взятой семьи и истории страны в целом, оценить влияние исторических событий на судьбу семьи, на ее традиции, культурные ценности и социальное положение.

Стоит отметить, что исследовательская работа — занятие не только полезное, но и увлекательное. Например, благодаря изучению родословной мы узнали о том, какой была наша страна в XVII веке, какая опасность грозила людям, жившим в то время, что представляли собой древнерусские города-крепости, кто такие служилые люди и, что особенно ценно, мы узнали имя нашего предка, который жил во второй половине XVI века.

Что такое генеалогия и для чего она нужна?

Наука генеалогия занимается изучением родственных связей. В переводе с греческого языка генеалогия означает «знание о семье, родословная». Дисциплина изучает родственные связи, происхождение родов, историю отдельных членов семьи. С помощью генеалогии можно отследить историю своего рода и узнать биографию представителей семьи.

Генеалогический поиск

Генеалогический поиск — дело непростое, особенно для начинающих. Уже на самом первом этапе возникают трудности — где искать, как искать, что искать? Здесь не обойтись без помощи старших наставников.

Исследование истории своей семьи мы начали с опроса родственников — мамы, папы, бабушки и дедушки. Они рассказали нам о своей жизни, о своих родителях, бабушках и дедушках, братьях, сестрах и других родственниках.

Родители помогли нам записать полученные данные и систематизировать их. Важно записывать не только имена, отчества и фамилии родственников, но также годы их жизни, род деятельности, место рождения и место проживания. Необходимо просмотреть семейные фотографии, а также архивные документы, если они сохранились. Например, свидетельство о рождении бабушки или свидетельство о браке бабушки и дедушки.

Семейные воспоминания — это ценный источник информации, который определяет дальнейшие направления для поиска. Однако нередко сведения содержат неполную или неточную информацию. Поэтому их нужно проверять.

Для этого переходим к следующему этапу — работе с документами из архивов. Документы хранятся в ЗАГСах, федеральных, областных, районных, городских архивах и других государственных учреждениях. Более ранние документы находятся в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА).

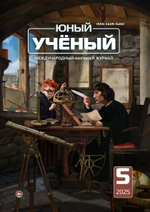

Для того чтобы получить интересующий документ, необходимо направить в организацию официальный запрос. Например, в Государственный архив Калужской области мы направили запрос о рождении своего прапрадедушки Павла Сергеевича Егорова (Рис. 1).

Рис. 1. Запрос о рождении нашего прапрадедушки П. С. Егорова в Государственный архив Калужской области

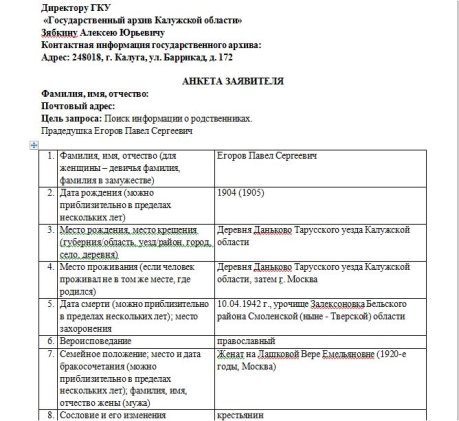

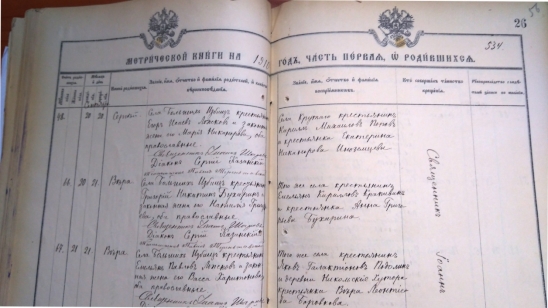

Спустя месяц мы получили из архива ответ — справку о рождении нашего прапрадедушки (Рис. 2). Благодаря этому документу мы узнали не только дату рождения прадеда, но и информацию о его родителях, восприемниках при крещении (крестных) и о месте проживания семьи.

Рис. 2. Архивная справка о рождении П. С. Егорова из Государственного архива Калужской области

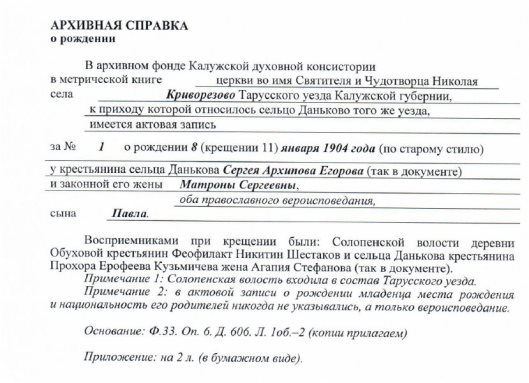

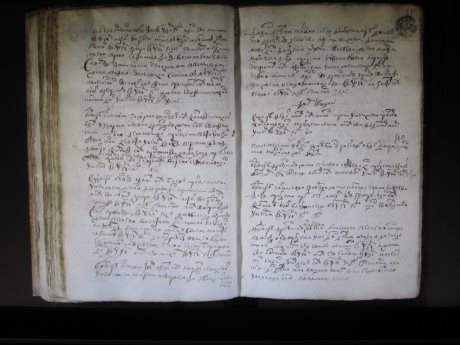

Архивная справка была подготовлена на основании сведений из метрической книги Калужской губернии за 1904 год (часть первая, о родившихся) (Рис. 3). Метрические книги — это книги регистрации рождений, браков и смертей, которые велись в нашей стране в XVIII — начале XX веков. Записи в этих книгах делали обычно служители церкви. Сегодня метрические книги хранятся в областных архивах.

Рис. 3. Фотография метрической книги за 1904 год с записью о рождении прапрадедушки

Наши предки проживали в разных областях страны: в Тамбовской, Липецкой, Рязанской, Владимирской, Курской, Калужской, Московской и других. Поэтому запросы мы направляли в архивы всех этих областей.

Сохранность документов в архивах разная. Например, в Курской области, которая сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны, многие документы не сохранились — сгорели в пожарах, при бомбежке городов. И поэтому поиск информации о своих предках здесь вести сложно.

Наиболее полно проследить историю семьи нам удалось на примере рода Лашковых.

Родом из Лебедяни

Род Лашковых связан с городом Лебедянь Липецкой области. Благодаря архивным документам нам удалось проследить историю рода вплоть до конца XVI века!

Лебедянь — это средневековый русский город-крепость, построенный на берегу реки Дон. Первое упоминание о Лебедяни датируется 1605 годом, тогда это было село. А построен город был в 1613 году.

Почему же Лебедянь строится как крепость? С чем была связана необходимость постройки города с оборонительными сооружениями?

Дело в том, что в средние века наша страна, которая имела совсем другие границы, чем сейчас, страдала от набегов крымских татар и ногайцев.

Они нападали на русские города и села внезапно, сжигали их дотла, уничтожали население, а уцелевших жителей уводили в плен. Угроза исходила со стороны Дикого поля. Это степь на юге, огромная территория, никем не заселенная. Именно отсюда совершали набеги кочевники.

Чтобы защитить Русскую землю, царское правительство приняло решение осваивать, заселять территорию Дикого поля. Для этого на границе с Диким полем стали строить русские города-крепости, которые были призваны остановить атаки крымских и ногайских татар, не пустить их вглубь страны. Между крепостями возводили оборонительные сооружения, создавали земляные валы и рвы.

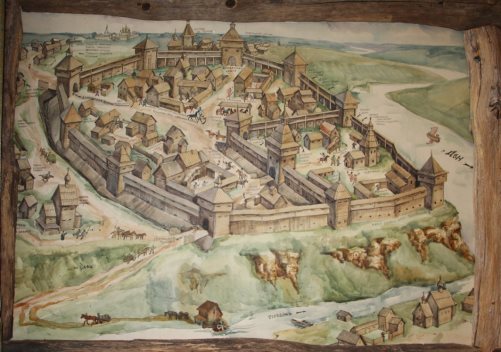

Вот таким военным центром на южных рубежах Российского государства и стала Лебедянь. Это был приграничный город, построенный для оборонительных целей на очень опасной территории, граничащей с Диким полем (Рис. 4).

Рис. 4. Лебедянь на границе с Диким полем

Лебедянь не раз отражала атаки кочевников. Исторические документы сохранили для нас информацию о некоторых набегах. Например, «ордынцы приходили под Лебедянь 25 мая 1627 года, большой набег совершили татары 28 августа 1632 г., в количестве 1 000 человек подступив к стенам города, но были отбиты» [2, с. 144] защитниками города.

Историю своей семьи мы изучаем не только по сохранившимся архивным документам, но и выезжаем на место с целью проведения исследовательской работы.

Мы приехали в Лебедянь и посетили местный краеведческий музей (Рис. 5). Экскурсовод рассказала нам о том, какой была Лебедянская крепость, построенная в начале XVII века, кем были первые жители города.

Рис. 5. В Лебедянском краеведческом музее имени П. Н. Черменского

Лебедянская крепость была деревянная, построена на правом берегу реки Дон, на труднодоступной возвышенности — так называемой Тяпкиной горе. С нескольких сторон ее защищали естественные преграды — реки Дон и Городенка, а с незащищенных сторон строители крепости вырыли ров (Рис. 6).

Рис. 6. Лебедянская крепость, XVII век. Реконструкция

Первое описание крепости относится к 1627–1628 годам. «Городище Лебедянское на берегу реки Дону, а вместо городища малой острог дубовой з дву сторон два рва, а в остроге пять башен, а под башнеми двое ворота проезжие, да три башни глухих». [2, с. 143–144]. В крепости была бревенчатая церковь, воеводская изба, погреб с военными припасами и с хлебом на случай осады города неприятелем. Из крепости к Дону вел подземный ход, чтобы у защитников был доступ к воде, когда враг стоял у стен города. За крепостью находился посад — поселение, где жили торговцы, мастеровые, кузнецы. В случае наступления врага жители покидали дома и укрывались в крепости.

Защитники земли Русской…

Но главными жителями города-крепости, а также его строителями и защитниками были служилые люди. Это люди, которые несли военную службу в пользу государства, были военными, защитниками земли Русской на неспокойной границе Дикого поля, как сегодня сказали бы, — пограничниками (Рис. 7).

Рис. 7. На границе с Диким полем службу несли государевы служилые люди

Гарнизон Лебедяни, как и других крепостей Руси, составляли государевы служилые люди: дети боярские, стрельцы, казаки, пушкари... Каждая категория служилых людей выполняла определенные функции, однако воины могли переходить из одной в другую. В 1616 году гарнизон города Лебедянь насчитывал 470 служилых людей. Как правило, при получении известия о приближении татар, воевода созывал в город детей боярских для организации его обороны.

Жизнь на Верхнем Дону была неспокойной и опасной. Поэтому приходили сюда, жили и осваивали этот край в большинстве своем люди отчаянные, мужественные, готовые на риск. Труд этих людей был очень тяжелый. Они не только принимали участие в военных действиях — держали оборону города, ходили в военные походы, выезжали с дозором в Дикое поле.

Они сами строили крепостные укрепления, оборонительные сооружения (Рис. 8), а в свободное от службы время занимались сельским хозяйством, охотой, рыбной ловлей, бортничеством. И все это при постоянной угрозе набегов кочевников.

Рис. 8. М. А. Пресняков. «Засечная черта. Южный рубеж»

Наши предки также были первопроходцами этих мест. Они были строителями и защитниками Лебедяни. Как следует из документа 1686 года («Подворная опись служилых людей Лебедянского уезда», РГАДА. Ф. 1137. Оп. 1. Д. 4.), один из наших предков — Агап Лашков — «из детей боярских» служил «копейную службу», то есть был копейщиком — воином, вооруженным копьем (Рис. 9).

Рис. 9. Копейщик 17 века

В еще одном документе («Разборная книга служилых людей Лебедянского уезда» 1686 года, РГАДА. Ф. 1137. Оп. 1. Д. 4) указано, что из оружия у него было «копье да пистоль (длинный кавалерийский пистолет — примеч.) », а «на службе он будет на меринке (на коне — примеч.) » (Рис. 10).

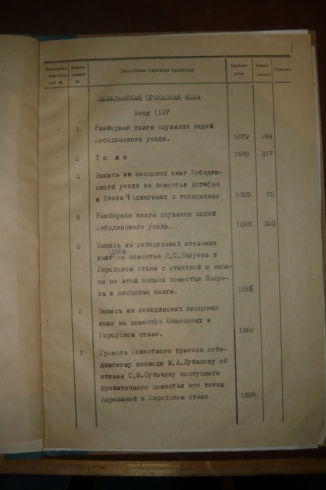

Рис. 10. Документы Лебедянской приказной избы 1679–1715 годов, хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА)

Агап Лашков принимал участие в военных походах, например в Чигиринских в 1674–1678 годах, которые получили название от города Чигирин — политического центра Правобережной Украины. Они стали ключевым эпизодом русско-турецкой войны.

Планы Османской империи по захвату Украины были сорваны. Обе стороны конфликта пошли на переговоры, в результате чего в 1681 г. в Крыму был заключен Бахчисарайский мирный договор. По его условиям Османская империя и Крымское ханство признавали вхождение Левобережной Украины в состав России.

В документе «Сказки лебедянских служилых людей» за 1675 год сказано, что Агап Лашков«в прошлом во 182-м ( 1673/74 — примеч .) году и в нынешнем во 183-м ( 1674/75 — примеч .) году на Государеве службе, в полку боярина ево князя Григория Григорьевича Ромодановского с товарыщи ( находится — примеч .) в паходе в маларосийских горадех …» (РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 748). То есть участвует в военном походе.

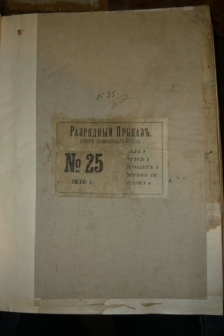

Еще один источник — документ Разрядного приказа о погибших и раненых, которые «в разных месяцах и числах в Чигирине и в Чигиринском походе на горах и в отводе и у Днепра на боях и на выласках ранены и побиты и от ран померли и в полон взяты и пропали безвесно» (РГАДА. Ф. 210. Оп. 6е, Д. 25).

Разрядный приказ — это государственное учреждение в Русском царстве XVI—XVII веков, ведавшее служилыми людьми, военным управлением, а также южными и восточными «окраинными» (пограничными) городами Русского царства [3].

О нашем предке в документе имеется следующая запись: «лебедянец Агап Агеев сын Лашков ранен из лука в грудь» (Рис. 11).

Рис. 11. Документы Разрядного приказа XVII века о погибших и раненых в ходе Чигиринских походов с записью об Агапе Лашкове

Другой наш предок — Иван Лашков — служил городовую службу (Рис. 12), то есть выполнял обязанности по охране города, укреплению засечных черт. Засечная черта — это система оборонительных сооружений на Руси. Засеки представляли собой заграждения из деревьев, поваленных крест-накрест.

Рис. 12. Городовой казак 17 века

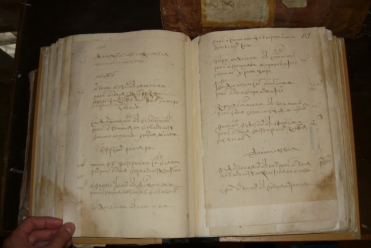

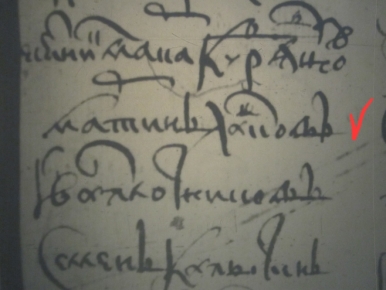

Еще один, более ранний, документ — «Писцовая книга стрелецкой и казачьей слобод г. Лебедяни, писца Т. Кашкина, 1640 г.» содержит такие сведения об еще одном нашем предке: в Покровской казачьей слободе «двор казака Мартинка Лашковадвора ево и огорода и огуменника в длину тритцать одна сажень, поперег осмнацать сажень с полу саженью» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 117).

Здесь поясним — вокруг Лебедянской крепости постепенно обустраиваются слободы, которые получают названия в зависимости от категории служилых людей, которые здесь живут: Стрелецкая, Казацкая, Пушкарская и Кузнецкая.

Таким образом, благодаря документу XVII века мы узнали подробности жизни нашего предка: жил он в Покровской казачьей слободе, а на его дворе был огород и огуменник — площадка для молотьбы сжатого хлеба с помещением для его сушки и хранения перед молотьбой.

А еще мы узнали, как писалась фамилия Лашков в первой половине XVII века (Рис. 13).

Рис. 13. Запись о Мартынке Лашкове. Теперь мы знаем, как писалась наша фамилия в XVII веке

Поместье в Избищах

За службу государство наделяло служилых людей землей, денежным жалованием. Например, за Иваном Лашковым числилось поместье «в Лебедянском уезде дватцать пять четьи ( в старинной русской системе мер это мера площади пахотных земель. Определялась как 0,5 десятины — примеч .)» («Подворная опись служилых людей Лебедянского уезда» 1686 г., РГАДА. Ф. 1137. Оп. 1. Д. 4). За Агапом Лашковым — «семдесят пять четьи».

На этих территориях служилые люди вели хозяйственную деятельность: возделывали землю и выращивали сельскохозяйственные культуры. Однако должного развития сельское хозяйство не получало из-за постоянной опасности набегов.

И только когда в ходе освоения Дикого поля границы нашего государства продвинулись на юг и были построены новые города-крепости, которые теперь первыми принимали на себя удары степных кочевников, жизнь в Лебедяни стала более спокойной. И служилые люди смогли заняться обустройством своих поместий.

Наши предки получили земельные наделы в селе Избищи или Большие Избищи. Для многих поколений наших предков, включая нашу прапрабабушку Веру Емельяновну Лашкову, это место станет малой родиной (Рис. 14).

Рис. 14. Наша прапрабабушка В. Е. Лашкова с детьми. Фотография конца 30-х годов XX века

Здесь будут рождаться, вступать в брак, крестить своих детей, завершать свой жизненный путь представители нашей семьи в нескольких поколениях.

Сведения об их жизни мы встречаем в ревизских сказках, материалах переписей, а также в исповедальных росписях и метрических книгах Дмитриевской церкви, а затем Боголюбской церкви Больших Избищ.

Вот, например, данные подворной переписи, проведенной в России в 1716–1717 годах по указу Петра I (РГАДА, Ф. 350. Оп. 1. Д. 225). Здесь читаем: «Села Избищ городовые. Во дворе отставного Иван Агеев сын Лашков 70 лет, у него жена Матрона Назарова дочь 77 лет, да дочь Татьяна 20 лет. Терентий его сын, брат его Евтей, его Терентиева жена Домна Акимова дочь 25 лет, Евтеева жена Марфа Матвеева дочь 30 лет. У Ивана внуки Ларион Игнатов одиннадцати лет, у него же сестра Софья 6 лет зятя его Игната жена Нелида Иванова дочь в 715 году да Игнат сын померли» (Рис. 15).

Рис. 15. Ландратская перепись 1716–1717 гг. с записью о семье Ивана Лашкова

Более поздний документ — метрическая книга за 1910 год Боголюбской церкви с записью о рождении нашей прапрабабушки Веры Емельяновны Лашковой: «Месяц и день рождения — 21 сентября. Месяц и день крещения — 21 сентября. Вера. Села Больших Избищ крестьянин Емельян Павлов Ложков и законная жена его Васса Харитонова. Оба православного вероисповедания. Восприемники: того же села крестьянин Яков Галактионов Подолин и деревни Никольские Хутора крестьянка Вера Леонтиева Боровкова. Священник Иоанн Шаров с причтом» (Государственный архив Липецкой области. Ф. 273. Оп. 2. Д. 288). (Рис. 16).

Рис. 16. Запись о рождении нашей прапрабабушки В. Е. Лашковой в метрической книге, хранящейся в Государственном архиве Липецкой области

Когда мы впервые приехали в Лебедянь, то посетили и Большие Избища. Для нас это особое место, ведь отсюда происходит история нашего рода. Мы познакомились с местными жителями, узнали, что многие из них носят фамилию Лашковы. Теперь мы знаем, что эти люди, так же, как и мы, являются потомками защитников Лебедяни — служилых людей Лашковых.

Мы побывали в Боголюбской церкви (Рис. 17). Много лет она находилась в полуразрушенном состоянии, а сейчас ведется ее реконструкция. Мы узнали, что активное участие в восстановлении храма принимают потомки Иоанна Шарова — священника, который в конце XIX- начале XX века крестил наших предков. Выяснилось, что после революции 1917 года священника и его семью сослали в Омск, и теперь его потомки живут там и оттуда помогают восстанавливать храм.

Рис. 17. Церковь Боголюбской иконы Божией Матери. Село Большие Избищи Липецкой области

В 1868 году эта церковь была построена на деньги прихожан. И сегодня также благодаря участию прихожан — жителей деревни — ведется ее восстановление. Мы с родителями теперь тоже являемся жертвователями, ведь для нас очень важно, чтобы храм встречал верующих в своей первозданной красоте. Сейчас идет сбор средств на реставрацию иконы Моление о чаше, которая находится в алтаре. Она повреждена, но уже нашлись специалисты, готовые взять ее в работу.

Вот так изучение родословной объединило многих людей. Людей, которые раньше друг друга не знали, но при этом являются потомками служилых людей, живших несколько веков назад в одном селе и защищавших нашу страну от неприятеля.

Генеалогическое древо

Благодаря генеалогическому поиску, уникальным документам, сохранившимся в архивах, нам удалось составить родословное древо нашей семьи (Рис. 18).

Рис. 18. Родословное древо семьи Лашковых

Имя самого дальнего предка, которое нам известно на сегодняшний день, — Иван Лашков. Он жил в конце XVI — начале XVII века, вероятно, в Добром Городище, ныне — село Доброе, которое находится недалеко от Лебедяни. В XVII веке город Добрый входил в Белгородскую засечную черту и играл важную роль в обороне Русского государства. В Добром существовала верфь, на которой строили струги для Азовских походов Петра I 1695–1696 годов.

По фамильной ветке Лашковых мы дошли в поисковой работе до 15 поколения! Это серьезный результат. Вероятность того, что нам удастся найти еще более ранние документы о наших предках, к сожалению, невелика. Не все сведения в XV-XVI веках заносились в документы. Или же документы могли не сохраниться, ведь слишком много времени отделяет нас от тех времен. Тем не менее мы не оставляем надежду узнать еще что-то новое о наших предках.

Кроме того, другие фамильные ветки ждут нашего исследования. А это значит — генеалогический поиск будет продолжен. Мы будем дальше изучать свою родословную, ведь это очень интересное и познавательное занятие. А главное — мы будем узнавать новые имена наших предков, где они жили и чем занимались. И мы будем гордиться нашими предками!

Опрос в школе

Работая над родословной, мы задались вопросом, знают ли сегодняшние школьники историю своей семьи и хотели бы они сами составить генеалогическое древо.

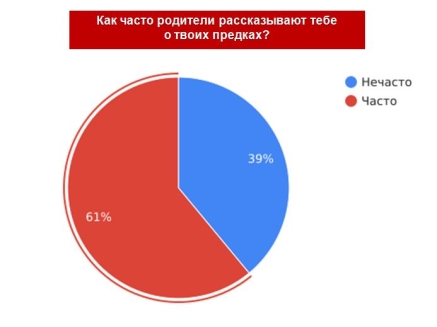

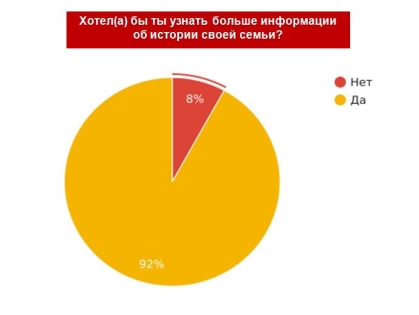

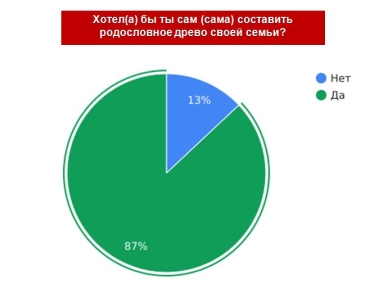

Для того чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, мы провели в своем 4 классе анкетирование учеников. Мы раздали одноклассникам анкеты и попросили их ответить на вопросы (Рис. 19, 20).

Рис. 19 и 20. Мы провели анкетирование в 4 классе, чтобы узнать, интересуются ли школьники историей своего рода

Анкеты с ответами одноклассников мы внимательно проанализировали и на основании полученных данных составили диаграммы (Рис. 21–24).

Рис. 21. Диаграмма 1

Рис. 22. Диаграмма 2

Рис. 23. Диаграмма 3

Рис. 24. Диаграмма 4

Выводы

Проведенный нами опрос показал, что большинство детей считает, что нужно знать историю своей семьи, хотят узнать больше информации о своих предках и хотели бы сами построить генеалогическое древо.

В ходе исследовательской работы мы пришли к выводу, что изучение родословной способствует повышению интереса к истории своей семьи, истории нашей страны. Совместная работа укрепляет семейные связи, помогает осмыслить ценность семьи и сохранить память о своих предках.

Благодаря проведенному исследованию мы не только узнали, кем были наши предки и в какое время они жили, но и вписали историю своей семьи в историю нашей страны. Мы проанализировали события из жизни наших далеких предков и сравнили их с историческими процессами, событиями в стране, такими как государственная организация защиты южных рубежей Московского царства в XVI–XVII веках от набегов крымских и ногайских татар, освоение Дикого поля, строительство городов-крепостей и укреплений на южном пограничье, возведение Засечных черт, противостояние Москвы и Османской империи, в частности за контроль над территорией Украины, и т. д.

В этих важнейших политических событиях, оказавших колоссальное влияние на дальнейшее развитие нашего государства, его территорию и статус на мировой арене, как мы выяснили, принимали активное участие наши предки, которые были государевыми служилыми людьми.

В заключение мы можем отметить, что изучение семейной истории позволяет нам лучше понять свое прошлое, оценить и сохранить наследие, которое мы получили от предыдущих поколений. И наша задача — хранить историю семьи и страны, преумножая славу предков.

Литература:

- Лихачев Д. С. Заметки о русском. Колибри, Азбука-Аттикус, 2014 г.

- Клоков А. Ю., Найденов А. А., Найденова Е. А. История Липецкого края. Учебное пособие. — Липецк: Липецкое областное краеведческое общество, 2020.

- Свободная энциклопедия «Википедия» https://ru.wikipedia.org/wiki/Разрядный_приказ.

- Черменский П. Н. Город Лебедянь и его уезд в XVII веке (к трехсотлетию г. Лебедяни), 1613–1913 / [Соч.] П. Черменского. — Санкт-Петербург: тип. В. Д. Смирнова, 1913.

- Козляков В. Н. Служилые люди России XVI-XVII веков. Исследования. — Москва: Квадрига, 2018.

- Салтыкова В. В. История тебя. Восстанови родословную с XVII века. Родословная книга. — АСТ, 2021.

- Капина З. Первые шаги к родословной. Для детей и взрослых. Издательские решения, 2020.

- Генеалогический портал «Всероссийское генеалогическое древо» https://vgd.ru.

- Программа для построения генеалогических (родословных) древ «Древо жизни» https://genery.com/ru/.

- Генеалогический портал Familio https://familio.org.